أعلنت القائمة الطويلة لمسابقة البوكر العربية هذا العام، ولم يتح لى أن اقرأ منها سوى رواية «سمعت كل شيء» للروائية العراقية سارة الصراف.

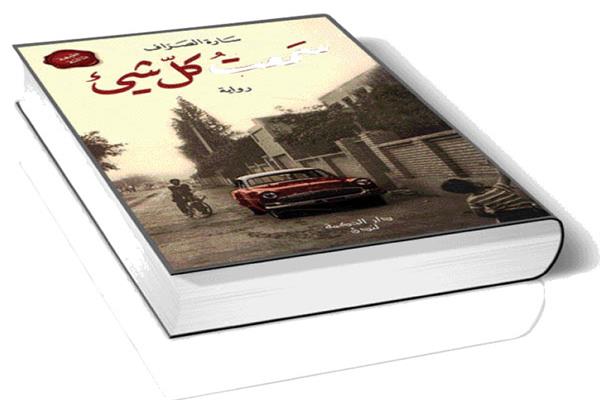

صدرت الطبعة الثانية من الرواية التى بين يدى عام 2023، عن (دار الحكمة) فى لندن، وحين رأيتها فى معرض بغداد الدولى للكتاب، شدّنى إليها العنوان على نحو مباغت، فتوقفت عنده متأملًا، وقد أوحى إليّ بفكرة أن هذه الكاتبة الجديدة ذكية جدًا، فقد قالت : «سمعتُ كلَّ شيء» ولم تقل «رأيتُ كلَّ شيء»؛ لأنها أرادت وفق رؤيتى أن تعطى للرواية مدى واسعًا فاختارت السمع، إذ أن حاسة السمع أوسع من الرؤية وأبعد فى مداه، لأن الرؤية مقصورة على ما أدركته العين فى حدود ما ترى، أما السمع فلا يقتصر على تلك الجارحة، لأن السمع يتألف من كلام كثير يقال هنا وهناك بلا حدود ولا قيود، ولهذا السبب كانت الرؤية صالحة دائمًا للشهادة وثبوت الرؤية لأمور وقعت فعلًا، على خلاف السمع الذى لايلزم صاحبه بشيء، وخلاصة ما تحدث به المفكرون أن السمع «أعم وأشمل» بينما البصر «أقوى وأكمل»، وكانت الكاتبة بحاجة الى التوسع والشمول والتفاصيل فاختارت السمع وحسناً فعلت، لأنها ببساطة، تريد الحديث عن كل شيء يدور حولها أو يدور بعيدًا عن محيطها الضيق، والسمع يناسب تلك الحالة، كما أنها اختارت السمع لكى لاتلزم نفسها بمسؤلية ما تذكر من مسموعات، ذلك لأن السمع يحصل فيه الغلط والوهم على خلاف البصر الذى لايقبل الغلط.

اقرأ أيضاً |الإنسان حامل إشارة عفا عليه الزمن

وهناك أمر آخر، هو أن الرؤية تخلو من العاطفة فى كثير من الأحيان بينما السمع يرتبط بالعاطفة كما قال الشاعر العربي: «والأذن تعشق قبل العين أحيانًا»، وهذه العاطفة ضرورية جدًا هنا؛ لأن المؤلفة تتحدث عن عائلة يحب بعضهم بعضًا وينصت بعضهم لبعض فى محيط محدود هو محيط الأسرة والأصدقاء والأقارب.

وإذا عدنا بالذاكرة لأعمال اختارت الرؤية، وجدناها محدودة المحيط وجادة أو عابسة فى الطرح مثل ملحمة كلكامش «هو الذى رأى كل شيء»، وقد قرأت فى التاريخ، أن حكيمًا اسمه مقاتل بن سليمان أقبل على مجلس الخليفة أبى جعفر المنصور، فقال له الخليفة: عظنا يا مقاتل، فسأله: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ فقال له: بما رأيت. لأنه أراد التوثيق والحصر لا الإطالة.

وهذا الأمر يفسر لنا لماذا امتدت الرواية لأربعمائة صفحة من المسموعات، ولماذا قطعت المؤلفة أربعة عشر عاماً فى تأليفها كما ذكرت فى الغلاف الأخير، وتفسيرى الشخصى لذلك أنها كانت تستعيد ستة أعوام من ثمانية أعوام هى سنى الحرب (من 7 آب 1988 حتى 8 آب 1988).

وهى سنوات استثنائية فى تاريخ العراق المعاصر، أو أنها تعاملت مع حياة تعرفها حق المعرفة كما يتعامل صائغ ماهر مع سبيكة ذهبية ثمينة، ليحيلها إلى قلادة جميلة، أو كما يفعل الحائك بسجادة متقنة الصنع فى نسج يدوى محكم، لا سيما وأن السمع أنقذها من الخوض فى تفاصيل ماجرى خارج البيت وخارج حدود الحياة اليومية المنزلية فلم تورط نفسها بوصف المعارك على الإطلاق لأن «النساء لا يذهبن الى الجبهة» كما ذكرت ص 28 من الرواية.

وعجيب وعى سارة الصراف فى بداية الرواية وفى نهايتها، فقد بدأتها بحركة سلام لفتاة تستيقظ فى (العاشرة صباحاً) وتهبط عبر السلم وهى خائفة من «أبو بريص» أو «البرص»، عدوها اللدود كما تقول، فهى فى دعة وأمان ليس لها من عدو سوى زواحف تتبادل معها الخوف فتهرب هى الأخرى بين شقوق الجدران، هى التى تترك السطح لتكمل نومها الهادىء «فى غرفتها» كما تروى ص 7 من الرواية.

وهى إشارة واضحة لبدء الوعى مع الشروع فى دخول تفاصيل جديدة فى حياتها عن حرب اندلعت بغتة، والتحق فيها الرجال عنوة، وصار بعضهم يذهب إليها بحكم الواجب المفروض عليه، ولا يعود إلى أهله فى غياب مؤلم.

أما النهاية، فكانت راقية موحية حقًا، ساعة وجدت عشتار عمتها «فطومة» غارقة فى النوم، وحاولت ايقاظها لتخبرها أن الحرب انتهت يوم 8 آب 1988، وأن ابنها ثائر لن يذهب الى الجبهة بعد اليوم، لكن»عمة فطوم لم تستيقظ» ص 403، فلقد ماتت فى اللحظة التى توقفت فيها الحرب، وهنا إشارة ذكية أيضًا الى أن الأمر جاء متأخرًا جدًا مقترنًا برحيل المرأة التى تخاف على ابنها وأغمضت عينيها نهائيًا، فى لحظة انسانية مؤلمة، وهى فى خوف على ابنها ثائر حتى وإن انتهت الحرب.

أمر آخر نود الإشارة إليه، وهو أن عشتار بطلة الرواية، تسمع، وهى تنقل ما تسمع ليس نقلًا آليًا بل عبر التساؤل المستمر، مما يجعل الرواية تتسم بكثير من الفكر والتأمل، وتعلو على السرد التقليدي، بل يصح أن نقول: إنها تجر الرواية بهذا السمع إلى فلسفة الكلام الذى تسمعه، وهى تسمع بقصدية وبوعى كما جاء على ص 187: «أصبحت ثقيلة بما أعرفه، أزمتى مع التنصت إلى حديث الكبار لا تنتهي، أدمنتها حتى لم أعد أعرف كم عمرى أنا، أشعر بأن لى أربع آذان، وأن أذنى أكبر من آذان الآخرين، أحكى لزينب كل ما أسمعه خلسة من جدتى والعمة فطوم، كنت أحكى أسراراً خطيرة قبل أن أبدأ بإدراك خطورتها، وأتوقف عن البوح بتفاصيلها لزينب، وأكذب ولا أعترف بأنى أسترق تلك الأخبار من أفواه الآخرين».

ولنأخذ مثلاً من الرواية ما جاء على صفحة 162 من الرواية فى فلسفة الحب :»كلمة حب غالباً ما تسقط عَمدًا من حديث المجتمع عن اثنين متحابين، يقولون علاقة، ولا يقولون حباً، وربما للرجال قصد بتجنب الكلمة، فكلمة علاقة أوسع وأكثر شمولية، تحمل بين حروفها معانى أخرى توحى بعلاقة كاملة بجسدين لا روحين فقط، والنساء دائمًا ما يَغرن من كلمة حب، يستثقلنها، ربما لأنها ترفع أصحابها، ترفع المرأة التى يحبها الرجل، هى تفوز بقلبه إذن وليس باهتمامه فقط، الكلمة توحى بالصدق وبمعنى أقرب إلى العذرية، تُنزه المحبين عن شبهات العلاقة بما توحيه من معنى سيىء، أو لعل الحب نادر لايحظى به كل الناس، إنه شعور غير تقليدى ليس كالزواج يعقده الجميع وينتقده الجميع». هذا مثال واحد على عدة أمثلة تلجأ فيها الكاتبة إلى الفكر والفلسفة، وتأتى على هيئة عبارة طويلة أو جملة مميزة، وذلك أمر يرفع من شأن أية رواية عظيمة، وهو ما أكد عليه وشرح تأثيره الكبير، صديقنا الناقد الأردنى الأستاذ الدكتور غسان عبد الخالق فى كتابه «الروائى مفكرًا»، والذى يرى فيه أن «من البديهى أن يعمد المفكر الراوى أو الراوى المفكر، إلى توظيف الرواية قناعًا لأطروحاته. فلم نستغرب ذلك الإختراق السردى الذى طال ألف ليلة وليلة سواء على صعيد مضمون الحكاية الإطارية أو على صعيد التقنيات. لنجد أنفسنا أمام حكاية واقعية تتخذ من البطولة المعرفية النسوية خلافًا للبطولة الخرافية النسوية التى تهيمن على ألف ليلة وليلة إطارًا وتقنية فى آن واحد فضلًا عن الاضطلاع بتمرير العديد من المقولات ووجهات النظر الفكرية والتاريخية».

ونجد لدى سارة الصراف مواقف كثيرة تعمل فيها الفكر متناثرة بين صفحات الرواية أذكر منها كيفية رؤيتها للصلاة التى علمتها إياها جدتها ص74، أو كيف تغيرت مشاعرها بفعل القراءة ص 198، أو التداعى المؤلم عن خالتها وزواجها الفاشل ص 321، وغير ذلك كثير، وهو أمر أحببته جداً فى الرواية.

والأمر الذى أود أن أؤكد عليه، هو أن «عشتار» ليست هى «سارة»، كما قد يتوهم بعض القراء، ذلك لأن الأخيرة لم تكتب مذكرات حقيقية، بل كتبت رواية ، والرواية تتيح للكاتب أن يتناول أى شيء يعرفه أو خبره فى حياته، ثم يضيف إليه كثيراً مما يوحى به الخيال، فقد يكون «المكان» واقعياً وكذلك «الزمان» كما نلاحظ فى الرواية، ولكن الشخصيات ومسار الأحداث يرتبط بتطور الأحداث فهى (مموهة عن الواقع) على حد تعبير الناقد الدكتور محمد يوسف النجم فى كتابه «فن القصة»، ولقد عثرت على جوانب الخيال فى أكثر من موضع فى الرواية وفى مصائر الشخصيات، والقول إن الرواية توثيق لحياة الكاتبة سارة الصراف، يجعل القائل يلغى دور الخيال من النص فيحيله الى وثيقة لا روح فيها ، والحق، أنها رواية صيغت بخيال واسع، وبرؤية واقعية، وشخصيات حيّة، وجعلت المكان معلوماً لنا وهو «قلب بغداد» النابض فى الأعظمية أو ملتقى «البغادة»، والتى يمكن القول من دون تردد أنها الرواية التى لا يمكن أن تكتبها إلا سارة الصراف بوعيها وبنشأتها فى كنف عائلة «الدكتور أحمد سوسة» المعروفة بالثقافة والوعى الفكرى والحضور الإجتماعى فى الحياة البغدادية.

أما الزمان فهو السنوات التى شهدت وقائع صعبة لم يألفها العراقيون من قبل بسبب طبيعتهم السمحة وايثارهم للسلام والعافية والذين اضطروا أن يصبروا ثمانى سنوات قاسية ليحتفلوا بنهاية حرب رحلت معها « العمة فطومة»، لتكشف لنا الرواية فى سطرها الأخير، فلسفة الحياة برمتها بين الحضور والغياب.

نقرأ فى هذه الرواية ستين مقطعًا غنيًا بالحياة والفكر، وقد وضعت المؤلفة لكل مقطع عنوانًا جميلًا مؤنسًا، ووراحت تبسط لنا ثمانينات بغداد، والقارىء ينصت بدوره إليها وهى تروى ما سمعته من حديث الكبار من حولها، لنعرف قصة مدينة بغداد يومئذٍ، وتحديداً بيوتات شارع طه، معجبين بتلك الفتاة الذكية التى سمعت كل شيء، وكبرت ألف عام، وجعلتنا نلتفت إلى تلك الأيام التى كدنا ننساها، وقد ازددنا حكمة مضاعفة من ماضٍ عشناه جميعًا، لكننا «رأيناه» من زاوية محدودة، ولم «نسمع» أخباره كاملة كما فعلت عشتار.