«لم أسافر، ولم أفعل أيًا من تلك الأمور الروتينية التى يفعلها الناس. وسيرى زوجتي، كانت تقبع فى الأعلى فى بيتنا، فى أعلى طابق، تكتب بنفس الكثافة والجدية التى كنت أكتب بها كل يوم فى الطابق الأرضى من المنزل. ثم كنا، نوعًا ما، ننهار فى نهاية كل يوم،، ونفكر فى القليل من الطعام ندخله فى جوفنا لنسد به رمقنا، وكنا كثيرًا ما نستلقى على الأريكة ونشاهد الأفلام القديمة من أجل أن نستجمع قوانا. وفى صباح اليوم التالى نعود لنواصل العمل، وهكذا دواليك».

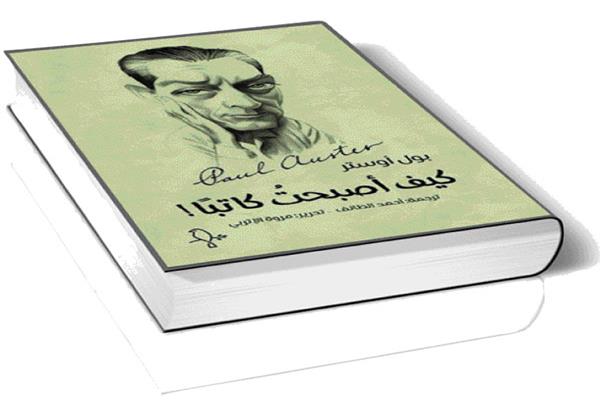

أفكر فى خوف الكاتب الأمريكى بول أوستر من أن يموت قبل الانتهاء من روايته الكبيرة «1234» وهو فى عمر السادسة والستين، خاصة فى ضوء هذه الفقرة من كتابه «كيف أصبحت كاتبًا!»، والصادر عن منشورات حياة بترجمة أحمد الطائف، وتحرير مروة الإتربي:

«اليوم الذى يتسم بالإنجاز هو الذى أعمل خلاله لمدة ثمان ساعات، وتكون حصيلته تقريبًا، صفحة واحدة مطبوعة، نعم، صفحة واحدة فقط! إن تمكنت من كتابة صفحتين، فسيكون ذلك رائعًا، أما إنجاز ثلاث صفحات، فذلك أقرب إلى المعجزة».

اقرأ أيضاً| الاستسلام المتمرد.. شذرات من يوميات جورج حنين

أفكر فى أن هذا الخوف لا يرتبط بالرواية أو بعُمر الكاتب أثناء كتابته لها وحسب، وإنما بماضيه الأدبى أيضًا.. بتاريخه الشخصى ككائن والذى حدد ما تعنيه «الكتابة» بالنسبة له وقت العمل على هذه الرواية ملاحقًا الزمن.

هل الأمر يتعلق بطول العمل نفسه أم برجاء الكاتب ألا يموت قبل إتمام هذه الرواية، والتى تتسم عرضًا وفى عداء للزمن بعدد صفحاتها الكبير؟ هل يحضر هذا الخوف مع كل عمل بدرجات متفاوتة أم أنه يقتصر على هذه الرواية بالذات؟ هل هناك رواية يصل فيها الخوف من الموت قبل الانتهاء منها إلى ذروته حتى لو لم تكن طويلة، ولم يكن الكاتب متقدمًا فى العمر؟ لماذا هذه الرواية تحديدًا؟ هل باعتبارها الأثر الأهم الذى تبلغ شدة الاحتياج لتركه إلى أقصاها، أم للحاق ب «تأثيره» فى العالم؟ ما هو ذلك التأثير؟ هل هو التتويج النموذجى لتأثيرات أعمال سابقة منطويًا على ما يعد تعويضًا واستدراكًا للماضى بالضرورة، أم أنه اغتنام ما لم يُحصد من قبل، وربما ما لا يمكن وصفه أو إيضاحه، وما هذه الرواية إلا الشرَك الأمثل والفرصة الأخيرة؟ هل الخوف من الموت قبل إتمام هذه الرواية يُفضى إلى اتخاذ تدابير احتياطية تجاه ما تم تدوينه من صفحاتها تحسبًا لذلك، أم تستمر الكتابة دون إجراء احترازى فى حال التوقف التام عن استكمالها لتدع مسوداتها ومخطوطاتها المنجزة حتى لحظة نهاية حياة كاتبها تنبئ بما لم يكتبه منها؟ ما هو هذا الإجراء؟ وصية، رسالة، خلاصة اضطرارية؟

أتذكر الآن فى كلمات راى برادبري: (لطالما كانت حياتى صراعاً ضد الموت. أُنهى القصة، وأنطلق إلى صندوق البريد، لأضعها هناك، وأقول «حسناً أيها الموت.. لقد سبقتك».. أترى؟ فى كل مرة أكتب فيها قصة قصيرة، أو مقالة، أو قصيدة، أو انتهى من رواية جديدة، أنا متقدم على الموت).

إن ذلك الخوف من الموت هو الذى يكتب الرواية.. هو السارد الضمنى لأحداثها.. الخوف الذى تشكّل طوال الماضي، ثم أعلن عن وجوده خالصًا ك «لحظات أخيرة محتملة من حياة لم تكن سوى كتابة تكافح للتحرر من الزمن».. كلحظات أخيرة محتملة تنغمس فى الزمن كما لم تفعل من قبل.. كأن ذلك العمل الطويل ظل يُكتب فى خفاء الأعمال السابقة ثم أظهر نفسه بوصفه «الكتابة» ذاتها، أى ما عاشه «الكاتب» فى عمره السابق، أو بالأحرى ما لم يعشه.. ربما تكون هذه الرواية ليست مجرد أثر غير مسبوق أو ذات تأثير لم يتحقق من قبل، وإنما الرمية الأكثر ملاءمة، التى ربما لا رمى بعدها للكاتب، مستهدفًا معجزة حقيقية، حتى لو لم يسبق لها التجسد فى وعيه، أو ظلت محتفظة بإبهامها ومراوغتها فى أحلامه بها.. اكتساب فعلى لتلك الصفة الخارقة، أو بصورة أدق استردادها بعد أن حُرم منها عند ولادته.. الهيمنة التصحيحية على الحياة والموت.. قتل الزمن بأثر رجعي.. أن تعيد الرواية خلق السماء كما أراد لها أن تكون.

«حتى إن كنت أكتب كتابًا طويلًا، فإنى أتوقف بين الحين والآخر لقراءة ما كتبته ومراجعته. أُطلق على هذه العملية اسم الجرف، لأنها تشبه طريقة جرف أوراق الشجر المتساقطة على المرج، ليصبح أجمل. أحيانًا يتطلب الأمر شهورًا حتى أصل إلى الجملة فى صورتها النهائية».

ربما يفكر الكاتب فى أن يتعمّد الكتابة بأقصى سرعة ممكنة، أى بما يتجاوز كثيرًا ثلاث صفحات فى اليوم تحت وطأة الخوف من الموت قبل الانتهاء من روايته، مجاهدًا لإحداث توازن قهرى بين الحتمية والتغاضى والاختزال.. أفكر فى أن الرواية ربما ستظل تذكره مع كل كلمة، كأنها صفعة من الجحيم، بأن ما يخطه الآن ليس إلا نسخة مغايرة لها، وبالتالى فالحصيلة النهائية لن تكون سوى رواية أخرى غير تلك التى أرادها منذ البداية، وبالضرورة أيضًا فإنها لن تصيب الهدف الذى لم يحرّك عينيه عن عتمته طوال الوقت.

«الأمر الاستثنائيّ فى عملية الكتابة، أيًّا يكن نوعها، شعرًا أو قصة أو غير ذلك، هو أنك فى الواقع تفقد ذاتك عبر الانغماس بكلّيتك فى العمل الذى تكتبه، وهذا أمر جيد للغاية لولا أنك لا تشعر به ولا تدركه على تمامه. أقصد أنّ الكاتب قد ينخرط فى الكتابة حتى يصبح غير مدرك لمشاعره الشخصية بمعزل عما يكتبه. فالكاتب فى هذه الحالة، متعمّق فى الموسيقى الداخلية للعمل الذى يؤلفه ومتوحّد معه بعيدًا عن أيّ حالة شعورية أخرى».

لنتأمل هذا الانغماس فى العمل الذى يُكتب بوصفه استغراقًا فى احتمال الموت.. الموت هنا يفقد مهارته المروِّعة لصالح «الموسيقى الداخلية للعمل».. ذلك لأن لحظة الكتابة هى التمثل الأنقى للموت الذى يكوّن ذات الكاتب.. يصبح الموت أكثر قربًا ووضوحًا ومن ثمّ أقل ترهيبًا.. يصبح موضوعًا، حافزًا، وطريدة للكتابة.. خصوصًا الكتابة التى تسابق الزمن بإيقاعها البطيء رغمًا عنها.. الكتابة التى لا يجب أن يموت الكاتب قبل إتمامها.. المفارقة إذن تتجلى فى أن الاستغراق فى احتمال الموت هو نفسه ما يستبعد ذلك الاحتمال.. ما ينحّيه مؤقتًا بينما يكون الدافع الأساسى للكتابة.. ذلك لأن الكاتب يكون غائبًا فى مقاومته.. فى ملاحقته كفريسة تطارد صائدها.

«لطالما اعتقدت أن الكتابة، أو أى نوع آخر من أنواع الفنون والآداب، هو نوع من المرض الذى يصيبك بشكل مبكر جدًا فى حياتك، فيصبح مقدراً لك أن تمارسه، ولا تغدو حياتك مكتملة ما لم تقم بذلك، على الرغم من أنه عمل صعب ومرهق للغاية ويكلفك الكثير».

وكأن ذلك المرض بكل مشقته وكلفته هو ما ينقذ الكاتب بشكل أو بآخر من بشريته.. من وجوده عالقًا بين الحياة والموت.. من فنائه.. وذلك ربما سر الحميمية التى تحدث عنها أوستر فى هذه الفقرة:

«ليس ثمة كتاب من غير قارئ، أعنى أننا معشر الكتّاب، نكتب هذا الكتاب من أجل أن نعطيه للقارئ فى نهاية الأمر. فبالتالي، العملية برمتها هى تجربة مشتركة ولكنها تجربة بين فردين. وبخلاف الذهاب إلى دار الأوبرا أو إلى السينما والمسرح، حيث تكون أنت جزءًا من الجمهور، الأمر فيما يتعلق بالقراءة مختلف إذ أنت وحدك هنا. وحدك مع كلمات الكاتب التى تتردد فى مخيلتك وتعتمل فى ذهنك. لذلك ظللت أردد دائمًا أن الرواية هى المكان الوحيد فى العالم، كما أعتقد، الذى يمكن أن يلتقى فيه شخصان غريبان بنوع من الحميمية المطلقة. لهذا السبب أعتقد أنه وبالرغم مما يقوله غالبية الناس، فالروايات لا تموت، لأننا نحتاجها فى حياتنا بطريقة أو بأخرى».

>>>

هذا الاحتياج الذى أشار إليه بول أوستر هو نوع من المساهمة التبادلية فى الإنقاذ.. مساهمة أشبه بالرهان المتأرجح الذى لا يخضع للشروط الحسية.. وكأن حركة الكاتب ليست إلا تدبيرًا صامتًا لهذا الرهان.. تنقيبًا ذهنيًا عن لقاء محتمل مع مجهول، تحرره الكلمات بطريقة ما فيشارك فى تحرير كاتبها.. ذلك اللقاء المحكوم بالافتراض والتوقع والرجاء والمخاتلة والغموض هو ما يقف وراء «التأليف الموسيقى للأصوات» ويخلق آماده، ويستدعى كوابيسه أيضًا:

«بظنى أنّ الكتابة هى شكل من أشكال التأليف الموسيقيّ للأصوات. لذلك، وبالنسبة لي، بما أنّ الفقرة هى وحدة التأليف فى العمل الروائي، فإن البيت الشعرى هو وحدة التأليف فى القصيدة، وعليه، فأنا أعمل على الفقرة حتى أشعر أنّها نضجت وامتلكت إيقاعات موسيقية ملائمة، وتوازن مثالي، ولحظات تشويق غير متوقعة بشكل متقن».

وكأن الإيقاعات الملائمة والتوازن المثالى ولحظات التشويق غير المتوقعة ليست العوامل اللازمة لإنتاج «فقرة ناضجة» بقدر ما هى العوامل اللازمة لتجهيز «لقاء ناضج» مع ذلك المجهول .. القارئ الذى يتخطى ما هو ملموس / مقروء فى «اللقاء» لكى يدعم تحققه:

«لديّ اهتمام خاصّ بالكتب التى تحوى فجوات ومساحات فارغة ليقوم القارئ بملء الشواغر أثناء قراءة النص. من شأن هذا أن يجعل القارئ مشاركًا فاعلًا فى العمل الأدبي، وليس مجرد متلقٍّ خامل».

«يمكننا القول بأن لكل قارئ قراءة مختلفة لكتاب ما عن أى قارئ آخر. أنت تأتى لذلك الكتاب ولديك حياتك ومعرفتك الخاصة، لديك ماضيك وتجاربك ووجهة نظر معينة حيال أى شيء، لذلك تقرأ الكتاب بطريقة ما، فيما يقوم قارئ آخر بقراءته بطريقة أخرى تماما».

ما يطلق عليه أوستر «موسيقى اللغة» أى الأفكار والكلمات داخل الجسد والتى يترك مقعده ويقف كثيرًا ويظل يذرع الغرفة جيئة وذهابًا من أجل توليدها «قد لا تُخلق أثناء جلوسي»؛ هى أشبه بالجسور الروحية التى تنجم عن طقس راقص، كرعشات احتضار انتقامية متنكرة، غير مقصود بحد ذاته كطقس، لا يتوقف الكاتب عن عبورها فى مطاردته للموت.. المطاردة التى لا تنتهى بداهة بموته.