إن الحديث عن ازدهار الشعر – وهو افتراض سأحاول تقريبه من الواقع – يجىء مجهزًا فى جانب منه بنزعة عاطفية، وأساس هذا الجنوح هو التمسك بالمكانة التى حصل عليها الشعر باعتباره – ديوان العرب – لكن القول بخصوص تراجعه لا يخلو هو الآخر – فى جانب منه على الأقل – من عمل احترافى فى تشكيل الإشاعة متعددة المقاصد. وعلى النحو الذى يبدو فيه الأمر، كما لو أنه حدث مفاجئ قاد انتقال سلطة إلى أخرى، مشهد يرفع الحكم فيه يد الملاكم فى الحلبة كإشارة انتصار طرف وهزيمة آخر. وهذا المشهد لا يخلو من البعد التراجيدى ربما، شعور يغمر الشعراء قبل غيرهم، كما لو أن الجميع هنا يرددون كلمات تُنسب إلى – فينسنت فان جوخ – الشِّعرُ يحيط بنا فى كل مكان، لكن للأسف وضعه على الورق ليس من السهولة النظر إليه.

من أجل تغطية هذه القضية بشكل موضوعى أو واقعى، وحتى لا أقدم فى هذه المادة، الصورة بسياق احتفالى ينطوى على انحياز لمكانة الشعر التاريخية، أو أن أتخيل نفسى فى محكمة أترافع فيها عن المظلومية التى ابتلى بها الشعر، عارضا مظاهر سوء التحكيم أو كاشفا لأسرار مؤامرة. إذًا لابد من طرح بعض الأسئلة التى أراها ضرورية، والتى أسعى من خلالها لتقديم إجابات بأكبر قدر ممكن من التواضع، أو الموضوعية. على نحو لا أبدو فيه مفرطا فى تقديم هذا العرض مخلوطا بمقاصد تبشيرية تتعلق بعودة الغائب من منفاه.

أويقظته ليستعيد مجده الضائع، ولا أعتقد – بشكل حاسم تقريبا – أن الشعر فى الوقت الحاضر على الأقل، يحتاج لكى ينشط حضوره أمام السيل التقنى، إلى تشكله من جديد، لكى يثبت تطوره، من خلال دخوله فى صورة القصيدة التفاعلية، أو القصيدة الرقمية الإلكترونية، أو حتى فى الأداء الشعرى المرتبط بالفرجة المسرحية، ولا بالبرامج التلفزيونية التى يعضدها التصويت كما لو أن الأمر يتعلق بمعركة انتخابية تتضافر للفوز فيها عاطفة وطنية مسنودة بأموال وعلاقات وحتى مؤامرات.

لقد راقبت خلال السنوات الماضية كثرة الإصدارات الشعرية، ونشوء دور نشر عربية جديدة – فى أوروبا وفى البلدان العربية – متخصصة بطباعة الشعر وحده، وهذا أمر واقعى لا يمكننى نكرانه خاصة وأنى زرت الكثير من معارض الكتاب العربية، وتربطنى علاقات ببعض دور النشر، كذلك خطفت أمامى وما تزال – من خلال منصات التواصل الاجتماعى – إعلانات كثيرة لأغلفة الكتب التى لا يسعنى الاطلاع على معظمها بالطبع. السؤال المطروح على أساس هذه المعطيات التى يمكن التوافق حولها بنسبة ما، ماذا حصل لتعود دور النشر مرة أخرى، فتحقق نوعا من الاحتفاء بالشعر؟ وقد افترضت هنا، أن الشعر فى درجة ما من الازدهار.

هل كانت هذه المؤسسات تواصل طبع الشعر دائما، وبالوتيرة نفسها لكن غبار الإشاعة حجب هذه الحقيقة؟ هل يبدو هذا المعطى حقيقيا، أم وهما آخر يحاول المروج له التغطية على اندحار الشعر بدوافع عاطفية؟ هل تقوم بعض دور النشر بنشاط تجارى محض ذى طابع (احتيالى أو ابتزازى)، يتعلق بسحب المال من جيوب الشعراء، وتحت ذريعة أن الكتاب الشعرى لا يباع؟ فيكون على الشاعر – الشاب غالبا – تحت عبء هذا الشرط، أن يتحمل على الأقل تكلفة صناعة كتابه، الإصدار الذى لا يوزع فى معظم الحالات إلا بحدود ضيقة؟ هل تبدو عملية نشر الشعر – رغم ذلك – علامة على عافية مهما كان مصدر هذه العافية، على اعتبار أن التراكم يقود إلى ظهور بعض التجارب المميزة، مفترضا أن أحد أسباب تراجع الشعر هو رداءة ما يُطبع؟ هل هى عودة من غياب أم أنها مجرد إشاعة مضادة؟ ماعلاقة الجوائز المخصصة للسرد بتراجع الإصدارات الشعرية أو غيابها فى سوق الكتاب، ألا تبدو هذه الجوائز فى جانب منها لعبة يانصيب مكشوفة بما فيها الجوائز الشعرية على قلتها، أو استعراضات، ألعاب نارية تدهش العيون قبل العقول؟ ما المعايير النقدية التى تفصل بين هذا المزيج الهادر من الكتابات الشعرية فى مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية، النصوص التى ساهمت فى إفساد العلاقة بين الشعر وبين القارئ.

وما دور النقد فى إعادة النهر من الفيضان إلى الخط؟ هل ساهم الناشرون دون أن يشعروا بنسج إشاعات تتعلق بتفوق الرواية، فكانت هذه الإشاعة طعنة فى صدر الشعر، أو إسفينا دُقَ بينه وبين القارئ، أين هو القارئ؟ هل يحق لنا أن نتحدث عن هذا الكائن شبه الغائب هو الآخر منسحبا إلى حفلة صاخبة مربكة تعتمد على الضوء الساطع للتقنيات الحديثة، أين حضور الصورة من هذه القضية؟ هل تراجع الشعر حقا بالمعنى الجمالى أم أن الأمر يتعلق بمزاج الربح والخسارة سببا مهما فى هذا التراجع، هل تراجع الشعر حقا لكى نقول أن الشعر غاب، وهل هو فى ازدهار لكى نبشر بعودته؟ هل القضية تتعلق بالكتاب الشعرى المكتوب بالعربية، أم أن الغياب أو العودة هو شأن عالمى يتحدث عنه الجميع. هل ذهب الشعراء إلى الرواية؟ فنضع هنا سببا آخر لهذه (الأزمة) التى يصرح بحقيقتها الناشر والشاعر والمراقب والقارئ؟

عصر الرواية وغروب الشعر

على الرغم من التعاطف شديد التداول، والمتعلق بترديد مقولة (إنه عصر الرواية) وما يقابلها من مقولة أخرى تتعلق بانحسار الشعر، نستطيع على سبيل الافتراض أن نسأل، حتى لو كان هذا الافتراض محالا، ففرض المحال ممكن عقليا فى النهاية. فإذا قلبنا معادلة الحماية والاحتضان للرواية، وانشأنا مشهد احتضان معاكس أو مواز على شكل جوائز كبرى مغرية للشعر تعقبها ترجمات إلى لغات عالمية، كما يحدث تماما من توسع لدائرة الحفلة متوهجة الأضواء المخصصة للسرد، ماذا سيحدث حينها؟ هل سنقول إنه عصر الشعر، أو ازدهاره على الاقل، مقابل تراجع الرواية. لا أريد هنا أن أحصر الافتراضين فى شرط وحيد هو حفلات الجوائز، لكنى أحاول أن أضع مقاربة أساسها الإشاعة، وألا أقيم فى الوقت نفسه حفلة موازية تسعى للمنافسة، وتحطيم مقولة عصر الرواية.

حسنا هناك إشاعات لكن بسياق خجول عن تراجع الرواية، بل وتراجع عصر القراءة التقليدية يقابلها بزوغ عصر قراءة آخر مرتبط بهيمنة التقنيات وتنوع أشكالها التى لا تخلو من الإغراء. لقد سمعت فى حوارات كثيرة لا تخلو من التطرف أو الإحباط، أن الشعر مادة يتم تداولها الآن بما يشبه الغرف المغلقة، مكان أقرب إلى ما تختاره الإخوانيات السرية، أو الجماعات المنبوذة لعرض أفكارها وخططها. ربما كان هذا التوصيف مبالغا فيه، لكن المستقبل يقدم لنا على أساس الإشاعة المتداولة الآن (تراجع الشعر واضمحلاله)، شيئا شبيها بهذا، وعلى نحو تبدو فيه مقولة موته قابلة للتحقق فى المستقبل القريب.

ما قبل الغزو الروائى

المقولة المنعشة التى تتسم بالثبات، والتى واصلت تقديم خدماتها طويلا فى فضاء الأدب: الشعر ديوان العرب. لم تعد اليوم سوى جملة لن تزودنا على الأغلب سوى بالريبة بدل الطمأنينة. أما الحقيقة التى ينبغى الوقوف أمامها بالفحص على الأقل، تتعلق بالسرد بوصفه شكلا تقدم إلى الواجهة تاركا ذلك الدفق المنعش للشعر فى منطقة الذكرى.

هل يبدو هذا الكلام سطحيا أو متعجلا على الأقل، أو فاقدا لروحية البحث، أو متجاوزا للمعطيات الواقعية التى تجعله أقرب إلى مرتبة الادعاء؟ لقد تطورت الرواية العربية حقا خلال الخمسين سنة الماضية، وعلى نحو قطفت فيه من الميدان أوسمة الشرف والعلو، فصارت الأيقونة التى لا أفضل منها لتلقى الشغف، حيث تعاضدت العديد من الشروط لصنع هذه المكانة، منها بالطبع الهامش البسيط من الحرية وانتشار حركة الترجمة وثورة المعلوماتية.

لكن الشعر الجيد فى جوهره – وهذا تصور آخر يخصنى أنا – كان فى أغلب الوقت خارج مركز الضوء، باستثناء بعض التجارب التى تكافلت من أجل احتضانها شروط بعضها لا يتعلق بالجودة بل بالوظيفة السياسية والأيديولوجية، الشعر الأقرب إلى بيع النفس مقابل الحصول على مكاسب مادية أو معنوية.

وحتى لا يبدو هذا الكلام مسنودا بالحماسة والثورية ومفتقدا إلى الدقة، أو الانحياز إلى الشعر بوصفه محبوسا فى إطار المظلومية، لابد من الاعتراف بأن الشعر نفسه، وبسبب التحولات التقنية الهائلة، بدأ بتدمير سيرته، ثمنا أو استجابة لهذه التحولات الكبيرة، يتعلق الأمر بشكل القصيدة الذى يحتاج إلى زمن لتأسيس خطاب له تاريخ من الذائقة الجمعية، لقد انحاز الشعر للحداثة مقابل تمسك فئة كبيرة من القراء أمام الشكل القديم، التاريخى للشعر.

وبشكل عام هناك قضية أخرى تتعلق بالأدب بكل تشكلاته وليس الشعر فقط، هو تراجع الشغف بالكتاب، هذه ظاهرة أخرى لا يمكننا وضعها فى دائرة الأوهام، هناك أسباب عديدة وحقيقية لوجودها، وسوف أحاول فى هذه المادة البسيطة عرضها، لتكون طريقة أخرى لفهم الادعاء بازدهار الشعر أو تراجعه.

الكرة فى ملعب الناشر

إن مؤشرات كثيرة يمكن استدعاؤها، حزمة من الأسباب فى الواقع، لا تقل أهمية عن دور الناشرين فى طرد الكتاب الشعرى – كما هو متداول – إذْ إن الشعر نفسه كان مرتبطا فى جزء من سيرته بالسرديات الكبرى، الوطنية والقومية، الأيديولوجيات المتنوعة، وأيضا لأغراض أخرى، وأمام التحولات الفكرية والتقنية وانهيار القيم القديمة لصالح طروحات ما بعد الحداثة التى تحتفى بالفردانية وقضايا أخرى جديدة ظهرت على السطح، الهوية والبيئة مثلا، لهذه الأسباب فقد الشعر الكثير من الميادين التى كان يتحرك فيها، وأهمية الرواية والقصة القصيرة أنها استثمرت هذه التحولات وأذابتها فى نسيجتها النصية وقد طورت تقنياتها وجعلت النص مرنا فى التعامل مع القضايا الإشكالية، بينما ظل الشعر وفيا للتأملات المرتبطة بالسرديات الكبرى شبه المقصية، وبالفلسفة أم العلوم، الجسد الذى تقطعت أوصاله، وتوزعت فى علوم مستقلة، فلم يعد لها تلك الهيبة التى تجعلها فى موضع اهتمام القارئ فى عصر السرعة أو السيولة. عقل الناشر حسم الأمر بالذهاب إلى منصة العرض والطلب، محتفظا بأثر بسيط يتعلق بالمشروع الثقافى، ولا أعرف بالضبط، فيما إذا كان الناشر نفسه هو ضحية إشاعة، شارك هو ذاته فى تضخيمها وتأصيلها. على الرغم من وجود فرصة موازنة – كما يفعل بعض الناشرين – فى تخصيص نسبة معقولة للإصدارات، ومنح السعر مساحة يتنفس فيها خارج ما يسمى بالأزمة. ومن جانب آخر، واصل ناشرون آخرون صناعة الكتاب الشعرى بأقل قدر ممكن من الأرباح، واعتمدت مؤسسات أخرى على الدعم متنوع المصادر، وهذه الفئة من الناشرين اختاروا تصورا آخر، لا يتوافق مع آخرين عندما يتعلق الأمر بثنائية ازدهار وانحسار الشعر.

ازدهار أم انحسار

إن أفضل طريقة للحديث – افتراضا – عن ازدهار الكتاب الشعرى، هو فحص الإشاعة التى تروج لفكرة تراجعه، أن نفتح أعيننا على مساحة لن تتعرض فيها لسلطة الإشاعة متنوعة المقاصد. وسوف أفترض أن قضية انسحاب الشعر المطبوع فى كتاب، هو قول لا ينقصه الوهم كما لا يخلو – فى الوقت نفسه – من الحقيقة، لكننا ببساطة لا يجب أن نستسلم للإشاعة ودفعها إلى خانة الحقائق، بينما عشرات الكتب الشعرية تصدر كل عام، دور نشر معروفة سواء عربية أو فى أوروبا وأمريكا تفعل ذلك، فضلا عن تلك الدواوين التى تنجزها مؤسسات أخرى لا تصلنا أخبار إصداراتها بسبب خمولها أو عدم قدرتها على حضور سوق الكتاب.

ومؤسسات حكومية تدعم الكتاب وتصدر مئات الكتب المتنوعة، واتحادات الكتاب، ومنصات ثقافية منها محترفات الكتابة. لقد دخل الأدب، وقد حصل ذلك منذ فترة طويلة إلى السوق، خضع لطبائعه وقوانينه، تخلى معظم الناشرين فى الوقت نفسه عن مشاريعهم الثقافية بشكل كامل لصالح الشهية المفتوحة للمال، وتفرغ كذلك الكثير من الشعراء لكتابة الرواية، دخلوا فى منافسات للحصول على الجوائز، والتى تجلب الشهرة والمال.

وعلى الرغم من حضور أسئلة عديدة تتعلق بانحسار الكتاب الشعرى، لكن الشعر كجوهر لكل الفنون موجود، فى مكان ما، ينتظر شروطا أفضل، فيمكننا حينها التصريح بخصوص ازدهاره.

وعلى الرغم من هذه النبرة التى يختلط فيها الأسى مع الشعور بالانحياز، لا يمكن فصل الشعر عن جيرانه، فالرواية والقصة والكتابة المسرحية والأشكال السردية الأخرى، تشكل أشجارا متنوعة الفاكهة فى بستان الأدب. لقد استسلمنا من قبل، وأنا أحد هؤلاء الذين صدقوا إشاعة موت القصة القصيرة، على الرغم من أن عددا هائلا من الكتب القصصية يصدر كل عام، فضلا عن النصوص التى تملأ المنصات الإعلامية، كما لو أن الأمر يتعلق بإزاحة أغصان فى غابة لكى تمر الرواية.

الرواية وليس غيرها، ولكن لماذا؟ هل ساهمت النصوص النقدية، من خلال هجرها للشعر، بتوسيع هذا الهوة، أو تضخيم الإشاعة، فظهر الأمر كما لو أن الشعر نوع من الكتابة التى لم يعد لتناولها نقديا أى معنى.

روائيون أم شعراء

لقد حدث فى يوم ما من عام 2008، أن ذهبت أنا شخصيا إلى حقل الرواية، شعرت فى لحظة ما أن شيئا فى عقلى لا يمكننى عرضه فى قالب شعرى، بل أحتاج لمساحة اكبر، لحرية فى القول ولتنوع فى المسارات وفى التقنيات واستدعاء فنون أخرى وتناصات وحكايات، فأصدرت خلال خمسة عشرة عاما، العديد من الروايات والكتب القصصية، وأشكال سردية أخرى، لكنى لم أتخل عن الشعر، فقد صدر لى كذلك كتابا شعريا، وما زلت أكتب الشعر، فهل يمكن القول مثلا إنى هجرت الشعر لصالح السرد؟ الحقيقة أن معظم الشعراء الذين ذهبوا الى الرواية، رافقهم الشعر إليها، وكان سندا قويا فى معظم التجارب، منها الروايات الفائزة بالبوكر العربية مثلا، والتى كانت نصوصا جيدة لروائيين قادمين من حقل الشعر. وفى هذه الحالة لا يمكن إلقاء اللوم على الشعراء بإلصاق تهمة خيانة الشعر بهم، يتعلق الأمر بالبحث عن مساحات موازية للكتابة، لكنهم فى الوقت نفسه تأثروا بالإشاعة، فانحسرت رغبتهم بطباعة كتبهم الشعرية التى ظلت حبيسة الأدراج، استجابة للحجج التى وضعها الناشرون أمام اقتراحات الكتاب الشعرى. على الرغم من انفتاح الشعر باستمرار على تقنيات جديدة، ومساحات ترفع عنه تهمة النمطية والتكرار والابتذال.

تبشير أم تفسير

من المفروض أن يشير العنوان الشعرى الذى اخترته لهذه المادة، إلى نوع من التبشير بعودة الغائب، وهو يصف هذه العودة بالازدهار، أو حضور الشىء الذى يحدث تأثيرا مباشرا من خلال صورته النقية المقصية، بل أن التعبير هنا يشكل ما يشبه الاحتفاء بتحقق عدالة مطموسة خلف فوضى الادعاءات، لكننى – فى هذه المقالة – لن أعد أحدا بشىء، خاصة فيما يتعلق باستيقاظ وردة الشعر، إنه تعبير يتضمن فى النهاية انحيازاً للشاعر فى داخلى، وعلى الرغم من ذلك يمكننى التصريح، أن الشعر لم يكن فى أى يوم من الأيام فى حالة رقاد، فهو حاضر فى شعور الكائن البشرى وفى لا شعوره على حد سواء، لكن الحديث هنا يتعلق بالنص، وبالكتاب المنشور بغلاف وتصميم يبذل العاملون فى مؤسسات النشر جهدا فى إخراجه إلى الوجود.

إن طرد النص عن اهتمام دور النشر، أو انسحابه عن التداول، قضية مبالغ فيها، ادعاء لا يخلو من الحقيقة، وحقيقة لا تخلو من الإشاعة. وما يحدث على الأغلب ظهور غمام أو غبار يحجب الرؤية مؤقتا، يضع كتاب الشعر فى زاوية غير مرئية، فيبدو كما لو أنه مطرود حقا من الميدان. الفارس الخاسر الذى تصدعت ذاته، فانسحب إلى كهفها ليلعق جراحه.

لقد حدثت أشياء كثيرة يمكننا تحميلها المسئولية، هناك الحروب المدمرة، الأوبئة وغضب الطبيعة، الأزمات الاقتصادية الطويلة، هيمنة السرديات التحريمية على النشاط الإنسانى فى مجتمع ما التصدعات التى تصيب جسد الأمة لأسباب عديدة ثقافية واجتماعية وانكسارات عسكرية وشموليات خانقة، وهى مظاهر تعاضدت لإقصاء الشعر أحيانا عن التداول. دعونا نفتح مثلا كتاب التاريخ، نحصى الحقب المعتمة التى مرت على الشعر ليبدو مطرودا، فاقدا للحضور، هذه المرة أيضا، لا يمكننا نكران غياب الكتاب الشعرى بصورة ما والتعرض أيضا للسلطة التى غيبته، هكذا يظهر النص للمراقب منزويا بينما نصوص لأشكال أدبية أخرى تشغل مساحة الاهتمام، وشغف القراء، ومن الواضح أننا أمام مقاربة يتعلق طرفها الآخر بالرواية، بشكل خاص، وهو مثال لا يمكن تجاوزه على أية حال، لكننى سأعود إلى الفكرة التبشيرية ذاتها، مستعينا بمعطيات – ليست قوية على أية حال – بما يكفى لتظهير صورة الوردة المتفتحة.

الغرفة المغلقة

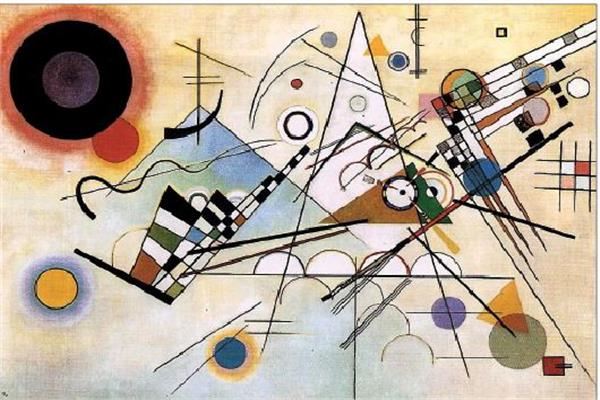

إن البداية لهذه المادة انطوت على موعظة تتعلق بالطريقة الفضلى للحديث عن ازدهار الكتاب الشعرى، والسؤال هنا يتعلق بتفكيك الإشاعات: هل صار الشعر نخبويا؟ شاعر يقرأ لشاعر، أو فرقة شعراء يجتمعون فى غرفة مغلقة كى يسمعوا بعضهم، أو مهرجان هنا أو هناك؟ يقودنا مثل هذا السؤال إلى شبه إجابة تنطوى على أن فرضية تراجع الشعر، تستدعى القول بابتعاد فئة واسعة من الناس متنوعى الاشتغالات والاهتمامات عن قراءة الشعر، فاللغة الشعرية صارت فى أحيان كثيرة لوحة مجردة تحاول إيجاد منطقة محروقة بينها وبين القارئ، بالطبع، هناك تجارب كثيرة خارج هذا التوصيف، هناك كتاب صعوبة فى تلقى إنتاج بعض الشعراء.

وهذا شىء مرتبط باختياراتهم الجمالية والشكلية. البعض الآخر، على العكس من ذلك، أكثر قابلية للوصول إلى القراء على نحو بدا التبسيط فى شعرهم صالحا لنعته بعدم الجودة وبالسطحية حتى، لكنه توازن صعب فى النهاية، أن يقدم المؤلف أدبا يستحق الاهتمام، وفى نفس الوقت يمكن الوصول إليه نسبيًا. والحقيقة أنه بالقدر الذى يستسهل البعض وصف الشعر بالنخبوية، يتناسون أن الصعوبة فى فهم الشعر تنطبق كذلك على الأشكال الأدبية الأخرى، الروايات والقصة القصيرة والمسرح، فى النهاية ليس لدينا أفضل من القول إن الأدب هو المنتصر، دون الانحياز العاطفى لنوع أدبى بعينه، لقد شكلت القصة القصيرة يوما ما نوعا أدبيا متفوقا ومهيمنا، لكنها تراجعت ثم عادت، لكنها دائما كانت موجودة، الشعر أيضا، والرواية ربما تراجعت، لتفسح لشكل آخر، السيرة الذاتية، أو أدب الرحلة مثلا، أو حتى النصوص الموازية إلى الواجهة.

القارئ أيضا يحتاج إلى مرافعة؟

الحكاية ببساطة أن الشعر يحيط بنا، سواء حصل على احتضان الناشر، فتحول إلى ورق، أم ظل بعيدا عن التداول، لكن جانبا من مشروع النشر – حتى لا نبدو متعسفين – ذو طبيعة تجارية، ولا يمكننا إقصاء هذا الجانب من عملية صناعة الكتاب، خاصة تلك الدور التى لا تحصل بشكل أو بآخر على دعم المؤسسات الحكومية أو المنظمات أمام ارتفاع أسعار الورق والشحن، وأجور المشاركات فى المعارض، كل هذه الأسباب جعلت الكتاب مرتفع السعر، وخارج إمكانيات القارئ المادية، وهو سبب آخر يشمل الكتاب بشكل عام وكتب الشعر بشكل خاص، لكننا رغم ذلك لا نستبعد تهمة الجشع التى يمكننا توجيهها للكثير من الناشرين، لقد أصبح القراء قليلون بالقياس إلى مرحلة سبقت الانفجار المعلوماتى، ورغم ذلك مازال ثمة كتب يتداولها الناس، رواية وشعر وكتب تشتغل فى حقول معرفية متنوعة، كتب تصدر بمختلف اللغات، لكن اقتناء كتب الشعر أقل على كل حال، ربما لانفتاح النشر فى منصات كثيرة يمكن الوصول فيها للقصيدة، يقابل ذلك تصاعد طفيف لفئات أخرى من القراء المهتمين بالنصوص الطويلة التى تحتاج لطقوس خاصة، القصة القصيرة والرواية، وهى مساحة متخيلة قادرة على استدراج العوالم الغرائبية، والعجائبية كذلك، فى رحلات تبعد الناس عن فوضى الواقع. وتقدم لهم تفسيرات أخرى، ضد سلطة التاريخ والأيدلوجية، والأفكار التى لم تعد صالحة للحياة.

فى نهاية هذه المحاولة المتواضعة، لا أرى أن الشعر فى تراجع حقا، ولا أردد بثقة كلمة ازدهار، لكن الرواية تقدمت. هل يبدو مثل هذا التعبير محايدا، توفيقيا؟ كما أنى غير متحمس لتحميل الناشر مسئولية استبعاد كتب الشعر، فهو معنى بدرجة ما بالكتاب الذى يجلب له المال، ولا يمكن على أية حال تجريد مشروعه من هذا الجانب، وليس من الواقعى كذلك اتهامه بأنه بدون مشروع ثقافى. أنا أعتقد أن صناعة الكتاب عملية معقدة، مكلفة، لكن طباعة كتب شعرية رديئة من أجل الحصول على المال هو أمر لا يخلو من الاحتيال على الشاعر مستغلا رغبته فى الظهور، وعلى القارئ الذى يتعرض للإحباط فى مواجهة نصوص لا تصلح حتى للقراءة، فى الوقت، أتفهم تماما رغبة شاعر شاب بتقديم نفسه للقارئ من خلال كتابه الأول، ولن يكون الأمر سهلا سوى ببذل المال، وهذا سبب آخر ربما عن تراجع الشعر، فالتجارب الشعرية غير الناضجة تترك أثرا سيئا لدى القارئ، بالإضافة بالطبع إلى الوفرة فى الإصدارات الشعرية العجولة. لكن دور نشر أخرى، ربما لقوة وضعها المالى، ورسوخ تجربتها فى صناعة الكتاب، واستقطابها لشعراء مكرسين تضمن بيع كتبهم، قدموا دائما كتبا لتجارب شعرية حافظت على وعيها بأهمية الكتابة ونموها وتطورها على مستوى الشكل والمعنى، لكن المشهد الثقافى فى النهاية لا يمكنه أن يكتمل إلا بوجود الشعر والرواية والقصة والسيرة الذاتية، وكل التشكلات السردية والشعرية.

لقد وجدت نفسى دائما غير متفق مع مقولة عصر الرواية، ولا أتفق فى الوقت نفسه مع مقولة ازدهار الشعر، فالتعبيران يفتقدان إلى التواضع، ويرفعان صوت الحماسة على صوت النظرة العميقة، الفاحصة، الشعر والرواية والقصة، موجودة دائما، ولا يمكن محو نوع أدبى بصعود آخر، ما يحصل حقا إن ظروفا وشروطا ما تجعل شكلا أدبيا فى فترة ما، أكثر حضورا من غيره، فى الترويج وفى التداول وإقبال القارئ، ولا يمكن تقديم ضمانات باستمرار هذا الصعود، على النحو الذى يجعلنا شديدى الثقة بوصفنا له بالازدهار، حتى الدلالة لهذا التوصيف لا تحتمل الثبات فى عمقها، الازدهار مرتبط بالشروط والظروف والمناخ العام الذى يجعل القارئ أكثر شغفا بنوع أدبى أكثر من غيره.