فى الحادية عشرة والربع من يوم الثانى عشر من أغسطس 2022، صباح جمعة مشمس بشمال نيويورك، تعرضتُ لاعتداء مسلح، وكدتُ أُقتَل بسكين على يد شاب، بعد صعودى خشبة المسرح المدرج فى تشوتوكوا للحديث عن أهمية تأمين حياة الكُتاب. كنت برفقة هنرى ريس، المؤسس الشريك، وزوجته، ديان صامويلز، لمشروع مدينة اللجوء فى بيتسبرج التى تؤمن ملجأ لعدد من الكُتّاب المعرضين للخطر فى أوطانهم. كان هذا موضوع حديثنا أنا وهنرى فى فعالية تشوتوكوا: إنشاء مساحات آمنة فى أمريكا للكتاب من أماكن أخرى، ومشاركتى فى انطلاق هذا المشروع. كان مُقررًا أن تنعقد الفعالية ضمن أسبوع من الفعاليات فى «مؤسسة تشوتوكوا» بعنوان «أكثر من مجرد ملجأ: إعادة تعريف للبيت الأمريكي».

لم نجرِ تلك المحادثة أبدًا. وكما اكتشفت فى وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، لم يكن المدرج مكانًا آمنًا بالنسبة لي.

اقرأ أيضًا | نهاية روبنسون كروزو

ما زلتُ أرى تلك اللحظة بالتصوير البطيء. تتبع عيناى الشاب الراكض وهو يقفز من بين الجمهور ويدنو مني، وأرى كل خطوة من خطواته المندفعة. أشاهد نفسى أقف وأتجه نحوه. (أواجهه. لا أدير ظهرى له أبدًا. لا تنل الطعنات ظهري) أرفع كفى اليسرى دفاعًا عن النفس. فيغرس السكين فيها.

بعد ذلك، عاجلنى بطعنات عديدة، فى رقبتي، فى صدري، فى عيني، فى كل مكان. أشعر أن ساقى تنهار، وأسقط.

> > >

قضيت يوم الخميس، الحادى عشر من أغسطس، آخر أمسية هادئة لي. تجولنا، أنا وهنرى وديان، دونما اكتراث، عبر أراضى المؤسسة وتناولنا عشاءً لذيذًا فى مطعمٍ فى ركن بالمنطقة الخضراء. تذكرنا المحاضرة التى ألقيتها قبل ثمانية عشر عامًا فى بيتسبرج حول مساهمتى فى إنشاء الشبكة الدولية لمدن اللاجئين.

حضر هنرى وديان تلك المحاضرة وكانا مصدر إلهام لجعل بيتسبرج مدينة للجوء أيضًا. بدآ بتمويل منزل صغير ورعاية شاعر صيني، هوانغ شيانغ، الذى زين الجدران الخارجية لمنزله الجديد بقصيدة مكتوبة بأحرفٍ صينية كبيرة مطلية باللون الأبيض. تدريجيًا، وسَّع هنرى وديان المشروع حتى أصبح لديهما شارع كامل من بيوت اللجوء، طريق سامبسونيا، شمالى المدينة. كنت سعيدًا بوجودى فى تشوتوكوا للاحتفال بإنجازهم.

ما جهلته تمامًا وجود قاتلى المُحتمل فى أراضى مؤسسة تشوتوكوا. لقد استخدم هوية مزيفة للدخول، اسم مكون من الأسماء الحقيقية لمتطرفين مسلمين شيعة معروفين، وبينما كنا نسير لتناول العشاء وأثناء عودتنا مرة أخرى إلى بيت الضيافة حيث نقيم، كان هو أيضًا فى مكان ما من حولنا. أقام هناك لبضع ليالٍ، يتجول، وينام فى العراء، ويتحقق من موقع الاعتداء، ويضع خطته، دون أن يلاحظه أحد عبر كاميرا مراقبة أو يراه حارس أمن. كان لقاؤنا به فى أى لحظة ممكنًا.

لا أريد استخدام اسمه هنا. مهاجمي، قاتلى الُمحتمل، الأحمق الذى خلق افتراضاته عني، من كان بينى وبينه موعد شبه مميت... وجدت نفسى أفكر فيه، ربما ببعض التسامح، على أنه حمار. ومع ذلك، لأغراض هذا النص، سأشير إليه بشكلٍ أشد تهذيبًا بحرف «ح». ليظل ما أدعوه به فى أوقاتى الخاصة وفى بيتى من شأنى وحدي.

«ح» هذا لم يكلف نفسه عناء التعرف على الرجل الذى قرر قتله. باعترافه، لم يقرأ سوى صفحتين من كتاباتى وشاهد بعض مقاطع الفيديو لى عبر يوتيوب، وكان هذا كل ما يحتاجه. من هذا يمكننا استنتاج أن مبرر الهجوم لم يكن متعلقاً أبدًا بكتابى «آيات شيطانية».

سأحاول فهم مبرراته فى هذا الكتاب.

> > >

فى صباح الثانى عشر من أغسطس، تناولنا إفطارًا مُبكرًا مع رعاة الحدث فى الشرفة الخارجية المشمسة بفندق أثينيوم الكبير التابع للمعهد. التقيت بالشاعر الهايتى سونى تون إيمي، ومدير الفنون الأدبية فى تشوتوكوا، مايكل روديل، الذى كان سيقدمنا. ثرثرنا حول عيوب ومميزات طلب أو عدم طلب عناوين جديدة من أمازون. (اعترفت بأننى أفعل ذلك أحيانًا). ثم عبرنا ردهة الفندق وساحة صغيرة إلى منطقة خلف الكواليس فى المدرج، حيث قدمنى هنرى إلى والدته التسعينية، وكان أمرًا بالغ اللطف.

قبل أن نصعد خشبة المسرح، تسلمتُ مظروفًا يحتوى على شيك نظير مشاركتي. وضعته فى جيب سترتى الداخلي، ثم حان وقت اللقاء. صعدت أنا وسونى وهنرى إلى المسرح.

يتسع المدرج لأكثر من أربعة آلاف شخص. لم يكن ممتلئًا، ولكنى رأيت حشدًا كبيرًا. قدمنا سونى باختصار من على المنصة الموجودة على يسار المسرح، وكنت جالسًا على اليمين. صفق الجمهور بسخاء. أتذكر رفع يدى لشكرهم على التصفيق. ثم، بطرف عينى اليمنى –آخر شيء رأته عينى اليمنى على الإطلاق رأيت رجلًا يرتدى الأسود ويركض نحوى منطلقًا من الجانب الأيمن من منطقة جلوس الجمهور. ملابس سوداء، وقناع وجهٍ أسود. تقدم بقوة ثم مال عليّ، كصاروخٍ. وقفتُ وشاهدته يتقدم. لم أحاول الركض. كنتُ مذهولًا.

مر ثلاثة وثلاثون عامًا ونصف العام منذ صدور فتوى إهدار دمى الشهيرة من آية الله الخميني، ضدى وضد جميع المشاركين فى نشر كتاب «آيات شيطانية»، وخلال تلك السنوات، أعترف بأننى كنت أتخيل أحيانًا قاتلى يظهر فى مناسبة عامة ويقصدنى بهذه الطريقة. لذلك كان أول ما فكرت فيه عندما رأيت هذا الشخص، القاتل، يندفع نحوى هو: هذا أنت إذن! تفضل. يُقال إن الكلمات الأخيرة لهنرى جيمس كانت «أتى أخيرًا الحدث الجَلل». كان الموت يقترب منى أيضًا، لكنى لم أرَه جللًا. صدمنى الأمر باعتباره مفارقة تاريخية.

كانت هذه فكرتى الثانية: لماذا الآن؟ حقًا؟ مر زمنٌ طويل جدًا. فلماذا الآن، بعد كل هذه السنوات؟ تطور العالم بالتأكيد، وانتهى هذا الموضوع. ومع ذلك، اندفع نحوي، كمسافر عبر الزمن، شبحُ قاتلٍ من الماضي.

لم أرَ أى إجراءات أمن واضحة فى المدرج فى ذلك الصباح، لماذا؟ لا أعرف، لذا وجد طريقه تجاهى بسهولة. وقفتُ هناك، أحدق نحوه، ثابتًا فى مكانى كأرنبٍ يحدق فى المصابيح الأمامية لسيارة.

ثم أدركنى فى مكاني. لم أر السكين قط، أو على الأقل لا أتذكره. لا أعرف إن كان طويلًا أم قصيرًا، نصلًا عريضًا أم رفيعًا كخنجر، سكين خبز مسننة، منجلية سكين طفل شارع، أو حتى سكين رفيع عادى مسروق من مطبخ والدته. لا أهتم. كان سكينًا يؤدى الغرض، سلاحاً خفياً، وأدى غرضه بالفعل.

> > >

قبل ليلتين من سفرى إلى تشوتوكوا، حلمت بأننى تعرضت لهجوم من قِبل رجل يحمل رمحًا، مصارع فى مدرج روماني. رأيتُ جمهورًا يزأر طلبًا للدم. كنت أتدحرج على الأرض محاولًا التملص من دفعات المصارع، وأصرخ. لم تكن تلك هى المرة الأولى التى أحلم فيها بمثل هذا الحلم. فى مناسبتين سابقتين، حين تدحرجتُ بشكلٍ محموم فى الحلم، تدحرَجَت نفسى الفعلية النائمة، وهى تصرخ أيضًا، وسقط جسدها -جسدي- من على السرير، فاستيقظتُ بعدما اصطدمتُ بأرضية غرفة النوم بشكلٍ مؤلم.

هذه المرة لم أسقط من على السرير. أيقظتنى زوجتي– الروائية والشاعرة والمصورة راشيل إليزا جريفيث –فى الوقت المناسب. جلستُ فى فراشي، وقد هزتنى حيوية الحلم وعنفه. بدا الأمر وكأنه رؤية (رغم عدم إيمانى بالرؤى). ففى النهاية، كان المكان الذى سأتحدث فيه فى تشوتوكوا عبارة عن مدرج أيضًا.

قلت لإليزا: «لا أريد الذهاب». لكن الناس كانوا يعولون عليّ –كان هنرى ريس يعوِل عليّ، وأُعلِن عن الحدث، وبيعت التذاكر– وكنتُ سأتقاضى أجرًا سخيًا مقابل حضوري. وتصادف التزامنا بدفع فواتير منزلية ضخمة؛ وكان نظام تكييف الهواء فى منزلنا بأكمله قديمًا، وعلى وشك الانهيار، وبحاجة إلى التجديد، لذا رأيت أن المال سينفعنا. قلت: «من الأفضل أن أذهب».

سُميت بلدة تشوتوكوا على اسم البحيرة التى تقع على شاطئها. وتشوتوكوا هى كلمة فى لغة إيرى التى يتحدث بها شعب إيري، لكن كلاً من الشعب واللغة انقرضا، لذا فإن معنى الكلمة غير واضح. قد يعنى «حذاء المُقْسِين» أو قد يعنى «حقيبة مربوطة عند منتصفها» أو قد يعنى شيئًا مختلفًا تمامًا. قد يكون وصفًا لشكل البحيرة، وقد لا يكون كذلك. تضيع أشياء كثيرة حين تصير ماضيًا، حيث ينتهى بنا الأمر جميعًا إلى النسيان.

عرفتُ هذه الكلمة لأول مرة عام 1974، حين أنهيت روايتى الأولى. كان ذلك فى الكتاب المذهل الصادر فى ذلك العام، كتاب «الزِن وفن صيانة الدراجات النارية» لروبرت إم بيرسيج. لا أذكر الآن الكثير عن الكتاب، ولستُ مهتمًا بالدراجات النارية أو بوذية الزن أيضًا، ولكنى أذكر أنى أحببت الكلمة الغريبة، كما أعجبتنى فكرة الاجتماعات، اجتماعات تشوتوكوا، حيث نُوقِشت الأفكار فى جو من التسامح والانفتاح والحرية. فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، انتشرت «حركة تشوتوكوا» عبر أمريكا من البلدة الواقعة على ضفاف البحيرة، ووصفها ثيودور روزفلت بأنها «الشيء الأكثر أمريكية فى أمريكا».

لقد تحدثت فى تشوتوكوا مرة واحدة من قبل، منذ اثنى عشر عامًا تقريبًا، فى أغسطس 2010. تذكرتُ جيدًا الأجواء المريحة المنعزلة التى كانت سائدة فى «مؤسسة تشوتوكوا»، والشوارع الأنيقة والنظيفة التى اصطفت على جانبيها الأشجار حول المدرج. لكن، لدهشتي، كان المدرج مختلفًا هذه المرة. هُدم المدرج القديم وأُعيد بناؤه فى عام 2017. داخل أسوار المؤسسة، تجمع أشخاص من ذوى الفِكر الليبرالى والشَعر الفضى فى مجتمع شاعرى وعاشوا فى منازلٍ خشبية مريحة، حيث لا يشعرون بحاجةٍ لإغلاق الأبواب. كان قضاء الوقت هناك بمثابة خطوة إلى الوراء فى الزمن، والسفر إلى عالمٍ قديمٍ بريء ربما لم يكن له وجود إلا فى الأحلام.

فى تلك الليلة الهادئة الأخيرة، ليلة الحادى عشر من أغسطس، وقفت وحدى خارج بيت الضيافة ونظرت إلى القمر البدر الساطع على البحيرة. وحيدًا، متدثرًا بالليل، فقط أنا والقمر. فى روايتى «مدينة النصر»، يدعى الملوك الأوائل لإمبراطورية بيسناجا فى جنوب الهند أنهم ينحدرون من نسل إله القمر، ويربطون أنفسهم بـ «النسب القمري»، الذى كان من بين أعضائه: اللورد كريشنا والمحارب العظيم مثيل أخيل، أرجونا من ملحمة ماهابهاراتا. أعجبتنى فكرة استبدال صعود أبناء الأرض إلى القمر فى سفينة تحمل اسم إله الشمس الإغريقى أبولو، بهبوط آلهة القمر من القمر الصناعى إلى الأرض. وقفت فى ضوء القمر لفترة وتركت ذهنى يركض وراء أفكارٍ عن القمر. فكرتُ فى القصة الملفقة القائلة بأن نيل أرمسترونج حين وضع قدمه على سطح القمر تمتم قائلاً: «هنيئًا لك يا سيد جورسكي»، لأنه حين كان صبيًا صغيرًا فى أوهايو سمع جيرانه من عائلة جورسكى يتشاجرون حول رغبة السيد جى فى أن يحظى بجنسٍ فموي. أجابت السيدة جورسكي: «حين يمشى ابن الجيران الصغير على سطح القمر، ستنالها». للأسف، لم تكن القصة حقيقية، لكن صديقتى أليجرا هيوستن أنتجت فيلمًا مضحكًا عنها.

فكرتُ أيضًا فى قصة «مسافة القمر»، التى كتبها إيتالو كالفينو فى كوزميكوميكس، وتدور حول زمنٍ كان فيه القمر أقرب بكثير إلى الأرض مما هو عليه الآن، وكان بإمكان العشاق القفز للقاءات رومانسية على سطحه.

وفكرت فى فيلم الرسوم المتحركة «بيلى بوي» للمخرج تكس أفيري، الذى التهمت فيه العنزة الصغيرة القمر.

هذه هى الطريقة الترابطية الحرة التى يعمل بها ذهني.

فى النهاية، تذكرتُ أيضًا فيلم جورج ميلييه الصامت الذى تبلغ مدته أربع عشرة دقيقة «رحلة فى القمر»، وهو فيلم سينمائى كلاسيكى مبكر عُرِض فى عام 1902 عن الرجال الأوائل الذين يصلون إلى القمر، يسافرون فى كبسولة على شكل رصاصة أُطلِقت من مدفع طويل جدًا، ويرتدون قبعات عالية ومعاطف، ويحملون المظلات. إنه أشهر مشهد فى هذا الفيلم -الهبوط على سطح القمر:

لم أملك أى فكرة، حين تذكرتُ صورة سفينة الفضاء التى أصابت عين القمر اليمنى، عما يخبئه صباح اليوم التالى لعينى اليمنى.

أعيدُ النظر الآن لذلك الرجل السعيد، أنا، واقفًا هناك، مغمورًا بضوء قمرٍ صيفى فى ليلة الخميس تلك من شهر أغسطس. إنه سعيد لأن المشهد جميل، ولأنه واقع فى الحب، ولأن روايته قد انتهت –أجرى للتو التعديل الأخير، مراجعة النسخة التجريبية المطبوعة –وتحمس لها قراؤها الأوائل. تبدو حياته طيبة. ولكننا نعرف ما لا يعرفه. نعرف أن هذا الرجل السعيد بجوار البحيرة مُهدد بخطرٍ مميت. ليس لديه أى فكرة، مما يجعل خوفنا عليه أكبر.

إنه الأسلوب الأدبى المعروف بالتنبؤ. أحد الأمثلة الأكثر شهرة على ذلك البداية الشهيرة لمائة عام من العزلة. «بعد سنوات طويلة، وأمام كتيبة الإعدام...» نعرف نحن كقراء ما لا يمكن للشخصية أن تعرفه، نريد تحذيرها. اهربى يا آن فرانك، سيكتشفون مخبأكِ غدًا. حين أفكر فى تلك الليلة الماضية الخالية من الهموم، يسقط ظل المستقبل على ذكرياتي. لكن لا يمكننى تحذير نفسي. فات أوان ذلك. لا أستطيع إلا أن أروى القصة.

هذا رجل وحيد فى الظلام، جاهل بالخطر الذى صار وشيكًا.

هنا رجل يذهب إلى السرير. وفى الصباح ستتغير حياته. لا يعرف شيئًا، المسكين البريء. ينام.

يندفع المستقبل نحوه وهو نائم.

الأمر الغريب، أن الماضى يعود، ماضيّ يندفع نحوي، ليس مصارعًا فى أحلامى بل رجل ملثم يحمل سكينًا، يسعى لتنفيذ أمر إعدامٍ صدر قبل ثلاثة عقود. فى الموت، نحن جميعًا أبناء الأمس، عالقون إلى الأبد فى زمن الماضي. هذا هو القفص الذى أراد السكين أن يضعنى فيه.

لا المستقبل، بل الماضى المنتقم، يسعى لإعادتى بالزمن إلى الوراء.

> > >

لماذا لم أقاوِم؟ لماذا لم أركض؟ لقد وقفت هناك كحاوية البنياتا وتركته يهشمني. هل أنا ضعيفٌ جدًا لدرجة عجزى عن القيام بأدنى محاولة للدفاع عن نفسي؟ هل كنت قدريًا لدرجة استعدادى ببساطة للاستسلام لقاتلي؟

لماذا لم أتصرف؟ حاول آخرون، أفراد العائلة والأصدقاء، الإجابة عن هذا السؤال نيابةً عني. «عمرك خمسة وسبعين عامًا، وهو فى الرابعة والعشرين. لم يكن بإمكانك مقاومته»، «ربما وقعت تحت تأثير الصدمة حتى قبل أن يصل إليك»، «ماذا كان من المفترض أن تفعل؟ كان بإمكانه الركض أسرع منك، ولم تكن مسلحًا». وتكرر السؤال: «أين كان الأمن اللعين؟»

لا أعرف حقًا فيم أفكر أو كيف أرد. فى بعض الأيام أشعر بالحرج، بل بالعار، لعجزى عن المقاومة. وفى أيامٍ أخرى أقول لنفسى لا تكُن غبيًا، ما الذى تتصور أنه كان بإمكانك فعله؟

هذا أقرب تصوراتى لفهم أسباب جمودى فى مواجهة القاتل: فالمستهدفون بالعنف يواجهون أزمة فى فهمهم للواقع. الأطفال فى طريقهم إلى مدرسة، والجماعة فى كنيسة، والمتسوقون فى سوبر ماركت، ورجل على مسرح المدرج، كلهم، إذا جاز التعبير، يسكنون صورة راسخة فى أذهانهم للعالم. المدرسة هى مكان للتعليم. الكنيسة مكان للعبادة. السوبر ماركت مكان للتسوق. المسرح مساحة للأداء. هذا هو الإطار الذى يرون أنفسهم فيه.

يحطم العنف تلك الصورة. فجأة، تسقط القواعد –ماذا يقولون، وكيف يتصرفون، وما الخيارات التى يجب عليهم اتخاذها. لم يعُد شكل الأشياء معروفًا لهم. يذوب الواقع ويحل محله المُبهم. يسيطر الخوف والذعر والشلل على التفكير العقلاني. ويصبح «التفكير السليم» مستحيلًا، ففى ظل وجود العنف، يعجز الناس عن تعريف ما هو «التفكير السليم». يصبحون –نصبحُ– مُزعزعين، بل ومشوشين. تعجز عقولنا عن العمل.

فى ذلك الصباح الجميل، فى ذلك المكان الجذاب، داهمنى العنف وانهار واقعي. ربما كان عجزى عن معرفة ماذا عليَّ أن أفعل فى الثوانى القليلة المتاحة لى طبيعيًا.

> > >

فى الأيام الأولى بعد الهجوم، وبينما كنت مستلقيًا فى سريرى بالمستشفى وأجزاء مختلفة من جسدى متصلة ببعضها البعض بدبابيس معدنية، كنت أقول بفخر لأى شخص يستمع: «لم أفقد الوعى أبدًا، لذلك أذكر كل شيء».

اتضح لى الآن أن هذا ليس صحيحًا. صحيحٌ أننى ظللتُ مدركًا ما يحيط بي، بشكلٍ ضبابيّ، ولم أفقد الوعى تمامًا، لكن ليس صحيحًا أن قدراتى على الملاحظة كانت تعمل بشكل طبيعي. ربما تعززت ثقتى فى ذلك بسبب مسكنات الألم القوية التى كنت أتناولها حينها -الفنتانيل، والمورفين، أو أيًا كان. وبالتالى فإن ما يلى هو عبارة عن كولاج لمشاهد من ذاكرتى مع شهادات شهود عيان آخرين وتقارير إخبارية.

شعرت بضربته قوية على الجانب الأيمن من فكي. كسره؟ أتذكر أننى سألتُ نفسى هذا السؤال. ستسقط أسناني!

فى البداية اعتقدت أننى تعرضتُ للضرب من قبل شخص سدد لى لكمة. (عرفتُ لاحقًا أنه كان يتدرب على الملاكمة). الآن أعلم أنه كان يحمل سكينًا فى تلك القبضة. بدأ الدم ينزف من رقبتي. انتبهتُ، حين سقطت، إلى السائل المتناثر على قميصي.

ثم تتابعت الأحداث بسرعة كبيرة، لا أستطيع تأكيد تسلسلها. أصِبتُ بجرحٍ عميق بالسكين فى يدى اليسرى، أدى إلى قطع جميع الأوتار ومعظم الأعصاب. جرحان عميقان آخران فى رقبتى –أحدهما عبر رقبتى والآخر على الجانب الأيمن– جرح آخر أعلى وجهي، على الجانب الأيمن أيضًا. حين أنظر إلى صدرى الآن، أرى نقشًا من الجروح فى المنتصف، وجرحين آخرين فى الجانب الأيمن السفلي، وجرحًا فى أعلى فخذى اليمنى. كما جُرحتُ فى الجانب الأيسر من فمي، وعلى طول حدود شعرى أيضًا.

ثم طعنة السكين فى العين. كانت تلك أقسى ضربة، خلَّفت جُرحًا عميقًا. وصل النصل إلى العصب البصري، مما يعنى عدم وجود إمكانية لاستعادة الرؤية. فقدت البصر.

أخذ يطعننى بوحشية، يطعن ويقطع، وكان السكين يلوح فى وجهى كأن لها حياتها الخاصة، وكنت أتراجع إلى الوراء مبتعدًا عنه وهو يهاجم؛ اصطدمت كتفى اليسرى بالأرض بقوة حين سقطت.

> > >

ظنَّ بعض الجمهور – المتمسكين بتصورهم عن العالم، رافضى إدراك ما كان يحدث -أن الاعتداء المسلح قد يكون شكلًا من الأعمال الفنية المثيرة التى تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا سلامة الكاتب التى جئنا لمناقشتها.

حتى هنرى ريس، الذى كان جالسًا فى كرسيه، استغرق لحظة لضبط واقعه، حتى أدرك أن الرجل «فوقي» ورأى دمي.

ما حدث بعد ذلك كان بسالةً خالصة.

يقول هنرى إنه تصرف «بشكل غريزي»، لكنى أشكُ فى ذلك. هنري، مثلي، فى السبعينيات من عمره، وكان «ح» فى الرابعة والعشرين، مسلحًا وعازمًا على القتل. مع ذلك، اندفع هنرى عبر المسرح نحوه وأمسك به. من وجهة نظري، فإن الطريقة الأفضل لصياغة الأمر هى أن نقول: لقد تصرف وفقًا لطبيعته العليا. المكون الأصلى فى كيانه، بمعنى آخر. شجاعته نتجت عن كينونته بالأساس.

ومن ثم تصرف أفراد الجمهور أيضًا وفقًا لطبيعتهم العليا. لا أعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين هرعوا للمساعدة، ولكن من موقعى على الأرض، رأيتُ أجسادًا تكافح من أجل الإمساك بالقاتل الُمحتمل، رُغم كونه شابًا وقويًا ويحمل سكينًا مخضبة بالدماء ولم يكن من السهل إخضاعه. لولا هنرى والجمهور، لما جلست هنا أكتب هذه الكلمات.

لم أر وجوههم ولا أعرف أسماءهم، لكنهم أول من أنقذ حياتي. وهكذا، فى صباح ذلك اليوم، شهدت تشوتوكوا أسوأ وأفضل ما فى الطبيعة البشرية، فى الوقت ذاته تقريبًا. هذا هو ما نحن عليه كجنس بشري: نحمل فى أنفسنا القدرة على قتل غريب عجوز دون أى سبب تقريبًا -القدرة التى جسدها شكسبير فى شخصية «ياجو» ووصفها كوليردج بـ «الخبث غير المُبرر» -كما نحملُ أيضًا الترياق لهذا المرض –الشجاعة، والإيثار، والرغبة فى المخاطرة بالنفس لمساعدة ذلك الغريب العجوز الملقى على الأرض.

فى نهاية المطاف، على ما أعتقد، ظهر ضابط واحتجز قاتلى الُمحتمل. لم أدرِك شيئا من ذلك. كان لدىّ أمور أخرى لأنشغل بها.

> > >

تُستخدم البندقية للقتل عن بُعد. يمكن للرصاصة الطيران مسافة طويلة لتشكل جسر موتٍ بين القاتل والقتيل.

القتل بطلقة نارية عمل عن بعد، لكن الهجوم بالسكين علاقة حميمة، السكين سلاح قريب، والجرائم التى يرتكبها لقاءات حميمة. «ها أنا ذا يا ابن الحرام»، يهمس السكين لضحيته. «كنتُ فى انتظارك. تراني؟ أنا أمام وجهك مباشرة، أغرِسُ حدتى القاتلة فى رقبتك. أتشعر بهذا؟ لدىّ المزيد لك، والمزيد. أنا هنا. فى مواجهتك مباشرة».

وفقاً لتقارير إخبارية، ظلَّ «ح» معى سبعاً وعشرين ثانية. خلال سبع وعشرين ثانية، إذا كنت متدينًا، يمكنك تلاوة الصلاة الربانية. أو، لو أنك بعيد عن الدين، يمكنك قراءة إحدى سوناتات شكسبير بصوتٍ عالٍ، ربما تلك التى تتحدث عن نهارٍ صيفي، أو المفضلة لدىّ، السوناتة رقم 130، «عينا حبيبتى لا تشبهان الشمس أبدًا». هذه هى المدة التى قضيناها معًا فى اللحظة الحميمة الوحيدة التى سنتقاسمها إلى الأبد. حميمية بين غريبين. هذه عبارة استخدمتها أحيانًا للتعبير عن الأمر البهيج الذى يحدث فى أثناء عملية القراءة، تلك الوحدة السعيدة بين الحياة الداخلية للمؤلف والقارئ.

إلا أن هذه الوحدة لم تحمل أى بهجة. أو ربما وجد «ح» فيها بعض السعادة: إذ أنه حقق هدفه بعد كل شيء؛ تسلل نصله جسد هدفِه مرارًا، وكانت لديه كل أسباب الاعتقاد بأنه نجح فى مسعاه ويقف على مسرح التاريخ، بعدما صار هو الشخص الذى نفَّذّ تهديدًا قديمًا.

نعم. أظنه كان سعيدًا خلال علاقتنا الحميمة.

لكن بعد ذلك تم سحبه من فوقى وتثبيته. انتهت سبع وعشرون ثانية من شهرته. ثم عاد نكرةً كما كان.

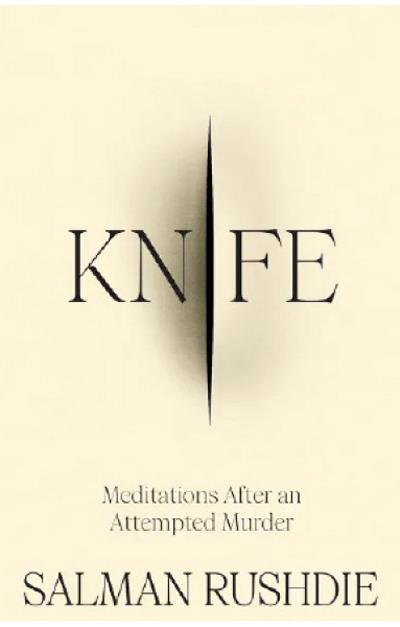

سِكّين .. مجتزأ من كتاب «سلمان رشدى» الجديد