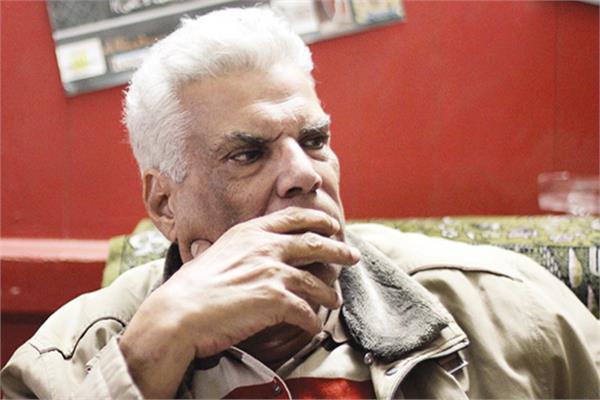

الكاتب الكبير إبراهيم المجيد، صاحب تاريخ طويل مع الكتابة بمختلف أنواعها الإبداعية والفكرية، ويكفى وجود اسمه على أى كتاب ضمانا لتحقيق أعلى المبيعات، لذلك تُعاد طباعة أغلب أعماله باستمرار فى استثناء نادر.

صدر له مؤخرا رواية « حامل الصحف القديمة» ، وفيها يأخذنا فى مغامرة جديدة فى الكتابة شكلًا وموضوعًا، كما عوّدنا؛ حيث تتدفق الرواية فى بناء فنى مُبتكر عما يعيشه أبطالُها بين الضحك والفَقْد المجانى والآلام، فى واقع فاقَ كل خيال، حيث يترك الراوى بيته الذى صار حبيسًا له إلى المقهى فى وسط البلد ليجد حامل الصحف الذى باعدتْ بينهما الكورونا لا يزال يحمل صُحفه القديمة، ولا تنتهى الرواية إلا بازدياد أعداد مَن صاروا هم أيضًا يحملون الصحف القديمة، فتدخل مصر - كما قال جارسون المقهي- موسوعة جينيس بمَن يَهْرَبونَ بالصحف القديمة عما حولهم، وقد صدر له مؤخرا أيضا كتاب« البيان الأخير ضد فيلم أحب الغلط» ، وله نوفيللا جديدة قيد النشر،حول فيض إبداعه المتدفق، وتفاصيل أحدث رواياته وظروف كتابتها، ورؤيته لبعض القضايا الثقافية، كان لنا معه هذا الحوار.

«حامل الصحف القديمة» عنوان به حنين للماضى.. هل تشعر بهذه النوستالجيا فعلا؟

النوستالجيا حالة نفسية من الاشتياق إلى الماضى، الذى يراه المتقدمون فى العمر أجمل دائما، لكنها الآن لم تعد مجرد مَيل نفسي. اتساع مساحة المعلومات على السوشيال ميديا جعل جميع الأعمار ترى الماضى أجمل..«الشوارع- الحدائق- المدارس- الزى والملابس- الشواطئ - المعاملات بين الناس» وغيرها.

اقرأ ايضاً| «أخبار اليوم» تنظم معرض جامعة MSA

ولم تعد النوستالجيا حالة نفسية، بل أصبحت فهما وإدراكا. الرواية تقوم على مفارقة، عجوز فى حوالى الثمانين يحمل الصحف القديمة ولكنه ما أن يُقابل صديقه العجوز أيضا حتى يتكلما فى الحاضر، وتدور حولهما أحداث حاضرة للشباب من الأجيال الجديدة، فى زمن الكورونا الذى هو أَولى بالبقاء فى البيت والحياة مع الماضى. كيف يحدث ذلك؟ هذا هو جَو الرواية.

شخصيتك تظهر بقوة فى شخصية «إيمان الناظر».. ألهذا السبب ذكرت أنه لم يكتب رواية من قبل كى تتنصّل من هذا التماهى؟

نحن مساكين موزعون على أعمالنا، لكن من المؤكد أنها عمل فنى وليست سيرة. «إيمان الناظر»، مثلا توقّف عن الكتابة وأنا لا زلت أكتب. «إيمان الناظر» مثلا يعرف حامل الصحف، وأنا لم أقابل حامل صحف قديمة أبدا.

وكان لى مقالات خيالية عنه زمان. أحد الشباب يريد أن يكتب رواية عن مَوتى يقابلهم يعودون إلى الحياة فى غرزة حشيش، وهذا خيالى أنا وليس خيال الشاب الكاتب. حتى حيرة الفتيات فيها من حيرتى.

ويحدث هذا ليس قصدا منى لكن هكذا الكتابة. أو كما قال عزت القمحاوى فى كتابه «الطاهى يقتل.. الكاتب ينتحر» فنحن ننتحر- حتى لو أنكرنا ذلك بتوزيع روحنا ومشاعرنا على شخوص الرواية، لكن ليس بالضرورة وقائع حياتنا. وما تتصوره تنصّلا هو مجرد لعب فنى، أنا أحب اللعب فى الرواية.

لماذا اخترت النهاية السعيدة بنجاة «منيرة ياسين» من الموت.. مع أن الأكثر منطقيّة وميلودراميّة أيضا انتحارها؟

ليست لدى إجابة قاطعة، ربما يكون ما تقول، وربما لأنى أحببتها كشخصية فنية تجسّدت أمامى فأعطيتها الأمل. وربما تؤجل الانتحار لمرة أخرى، فما جرى لها صعب جدا. وربما لأنى أحب النهايات المفتوحة. هذا شىء لا أقرره سلفا ولا يحدده العقل، لكنه التصوير الفنى. وربما وستندهش.

وقد تكون هى التى ألهمتنى أن أفعل ذلك. بشكل عام أنا لست ممن يحبون أن تكون هناك رسالة واضحة أو إجابة نهائية. أسهل شىء هو الميلودراما، لكنى أرى الحياة أوسع. والقارئ ليس فى حاجة لانتحارها ليرى أزمتها.

الفانتازيا جزء أساسى فى رواياتك دائما.. ما السبب؟

هذا تاريخ قديم. فى شبابى فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات كنت مثل كثيرين غيرى من الشباب فى الحركة الماركسية. انضممت إلى حزب سرى هو «الحزب الشيوعى المصرى»، كانت جلساتنا سرية وعلنية كلها سياسة. كان ذلك يتسرب إلى قصصى القصيرة فى شكل حديث مباشر، وكنت كثيرا ما أمزق ما أكتب.

الفن أوسع من السياسة. حتى جاءت ليلة خرجت فيها من العمل الحزبي، فاتسعت دنيا الفن أمامى. أنا الدارس للفلسفة والأنثروبولوجيا، وقارئ «ألف ليلة وليلة»، والتراث الشعبى، والمولع بالاغتراب والأغراب. جلست أكتب رواية «المسافات» متخليا عن كل أفكار مسبَقة، فوجدت نفسى أنسج أساطير من وحى المكان والزمان والشخصيات نفسها. شملتنى سعادة كبيرة، وصرت أقول لنفسى «وجدتها.. وجدتها»، ولازمتنى الغرائبية والفانتازيا منذ ذلك الوقت. كان ذلك عام 1977، لا أنساه.

ولم نكن نعرف جابرييل ماركيز بَعد ولا أدب أمريكا اللاتينية. تأخرت فى كتابة الرواية حتى سنة 1980، لسفرى إلى السعودية عاما فى المنتصف، لكن صار كثير من النقاد يقولون إنى تأثرت بعجائبية ماركيز ولم أهتم، رغم أنى كتبت فى ذلك أكثر من مرة. ماركيز نفسه هو «ابن ألف ليلة وليلة»، ومَيله للعجائبية ربما ابتعادا عن الإدانات التى يمكن أن تصيبه من النظام الحاكم هناك وقتها.

وقلت ذلك فى مقالات منذ وقت مبكر. نسى الجميع حبى للفلسفة الوجودية التى ترى الحياة عبثا ورحلة مقررة سلفا بلا أمل، ونسوا قراءاتى فى الأنثروبولوجيا وحكايات الشعوب العربية وغيرها، وهو ماقلته مبكرا من وقتها، وأنى أردت أن أخلع عباءة الأفكار المباشرة التى تمليها السياسة على الكاتب.

وحتى فى روايات لا تخلو من أحداث سياسية تجد الفانتازيا هى الغلاف الأكبر. أنظر مثلا إلى رواية مثل «الصياد واليمام»، بطلها يتذكّر فى يوم واحد ماجرى من قبل من هزيمة 1967 وما بعدها، ولا يأتى ذِكر الهزيمة إلا عرضا، وربما فى جملة واحدة.

ولا تجد إلا الخيال. أو انظر فى رواية ساخرة مثل «بيت الياسمين» التى هى عن شخص مهمته فى إحدى الشركات قيادة المظاهرات من العمال نظير مبلغ مالى يُدفع لهم لاستقبال الرئيس السادات وضيوفه، كيف قدّمت لكل فصل بحكاية خيالية، أذكر لك منها مثلا مقدمة الفصل الأول «أخرج الناس من ترعة المحمودية جثة فى جوال. ما إن فتحوه حتى وجدوا أمامهم امرأة باهرة الجمال.

وقد راحت تجرى فى الشوارع، وكل من يجرى وراءها لا يعود»، وهكذا حكايات عجيبة تتقدم الفصول العشرة. احتار فيها النقاد، وحين سألونى، ضحكت وقلت «كنت عايز أعمل رواية قد الكف تقتل ميّة وألف». الرواية حقا قصيرة لكنها توحى بتفسيرات كثيرة. ومن يومها مشت معى الفانتازيا وصارت ملمحا فى بناء كل أعمالى.

ربما يبدو تناقضا مع السؤال السابق.. لكن رواياتك أيضا تبدو واقعية جدا وأكثر قابلية للتصديق رغم أن الجزء الأعظم منها من مخيّلتك.. ما حدود الواقع والخيال فيما تكتب؟

لا أعرف ولا إجابة قاطعة. الواقع قد يكون بداية لكن ليس دائما، فحامل الصحف القديمة مثلا ليس واقعا. المهم عندى هو بناء الرواية الفنى، بل والصدق الفنى هو الذى يجعلك تصدقها كواقع. أنا أترك نفسى للكتابة وحين انتهى أعيدها وهنا يظهر عقلى فى البناء الفنى.

كيف تتعدد لغات الشخصيات بما يتناسب مع ثقافتها وأزمتها والمكان والزمان، بما فيهم الليل والنهار، والزحام والفراغ. كيف أعبر عن الماضى والحاضر ومن منهما أَولى بالحضور أمام القارئ. فى رواية «الصياد واليمام» مثلا الماضى كله بالفعل المضارع لأنه هو الذى له وطأة على بطل الرواية.

وبينما الحاضر بالفعل الماضى لأنه غائب عنه. هكذا دون أن أقول لك بشكل مباشر أنه يعانى من الماضى ولا يعيش الحاضر مثلا. كيف تكون الصورة السينمائية طريقا لاختزال الكلام. كيف تتابع الفصول متناقضة أو مؤكدة لما سبق. كيف أكون رومانتيكيا وكيف أكون واقعيا، أو حتى عبثيا، وما الموقف الذى يحتاج إلى ذلك.

وهذا وغيره من أبجديات البناء الفنى هو ما أعيه، أو أتمنى أن أكون على وعى به، ويحدث دائما فى الكتابة الثانية وأحيانا الثالثة والرابعة للرواية. غير ذلك أنا ابن الشخصيات تفعل بى ما تشاء. الموضوعات موجودة فى الطرقات.

ولكن البناء الفنى هو الذى يميز كاتبا عن كاتب، وأنا لا أحب الحكى التقليدى الذى يبدو فيه الكاتب عليما بكل الأسرار، فهو يأخذ الكاتب إلى منطقة «الرغى» الزائد.

الكوميديا فى أعمالك تجعل القارئ يكاد يدمَع ضحكا.. من أين تأتى بهذه الأفكار المتفردة؟

هى الشخصيات التى يضعها الله فى طريق الكتابة، وقد تكون بنت الكتابة نفسها والخيال، وقد تكون تخلصا من سوداوية الحياة. هى بنت الأحداث والصدف لكن مؤكد أنى عرفت الجميع فى حياتى، الضاحكون واليائسون. بل عرفت الضاحكين أكثر، بل والضاحكين فى عز اليأس. خبرات الحياة تتسلل فى شكل فنى. الأمثلة كثيرة فى الروايات مما عشته. كنت سعيد الحظ بالضاحكين.

البعض يعتبر الكتابة مسئولية جسيمة لكنك تمارسها كلعبة حلوة.. هل يوجد تعارض بين الطريقتين فى إنتاج العمل الإبداعى الجيد؟

مسؤولية الكتابة قد تكون فى المقالات، لكن فى الفن الكتابة متعة الحياة، وبديل عن كل آلامها. أنا عشت مُنفصما، أكتب مقالاتى نهارا ورواياتى ليلا، وحين أكتب الرواية أو القصة، لا أفكر إلا فى مسؤولية البناء والصدق الفنى، غير ذلك لا أهتم به.

«الإسكندرية- الموسيقى- اليسار» قاسم مشترك فى أغلب أعمالك.. إلى هذه الدرجة عالَمك الحقيقى يتسرب إليك بقصد أو دون قصد أثناء الكتابة؟

الإسكندرية ينطبق عليها القول «العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر» إضافة لتاريخها فى العالم. أما الموسيقى فلقد عشت مولعا بها طربا عربيا أو موسيقى كلاسيك. الموسيقى الكلاسيكية هى رفيقى فى الكتابة طوال عمرى، تحملنى إلى فضاءات بعيدة، حتى جاء يوم خصصت لها رواية «أداجيو»، وبرغم ظهورها هى والطرب العربى فى كل رواياتى تقريبا. رفقة الموسيقى أفضل من أى رفقة أخرى. أما اليسار فظل معى منه إيمانى بالعدالة والحرية والمساواة، وصرت ليبراليا فى أفكارى لتتسع للعالم.

شِعرك فى «الثلاثية» بديع جدا.. هل خسرناك شاعرا؟

كل الكتاب غالبا يبدأون شعراء، ومنهم أنا، لكنى وجدت نفسى فى الرواية والقصة فتوقفت عن الشعر الساذج الذى كنت أكتبه لنفسى صغيرا. لكن ظل معنى الشعر فى البحث عن الصورة الفنية فى أقل الكلمات. وبالصدفة ظهر أبطال شعراء فى بعض رواياتى مثل «طيور العنبر»، و«الإسكندرية فى غيمة».

و«قبل أن أنسى أنى كنت هنا»، فكان لابد أن يقولوا شِعرا فى بعض المواقف، وطبعا ساعدتنى قصيدة النثر. لم أجد نفسى وأنا صغير مع بحور الشعر. كانت صعبة على روحى ولا تزال، ولا يعنى هذا أنى ضدها، لكن كل مخلوق لما وُهب له. أنا تهمنى الصورة الفنية بأى طريقة.

ما أكثر شخصية واقعية أثّرت فيك ورصدتها بشكل روائى؟

كثيرون. ولأنهم صاروا شخصيات فنية فقد نسيت أصولهم، أو لا معنى لأن أقوله. الفن غيْر الحياة.

بعد هذا الرصيد الضخم والتاريخى من الأعمال الإبداعية.. أيها أقرب إلى قلبك؟

ولا ضخم ولا حاجة. أنا فى السادسة والسبعين من عمرى، فليس ضخما أن أكتب ثلاث وعشرين رواية، وست مجموعات قصصية، وحوالى عشرة كتب من المقالات والدراسات، وترجمات قليلة، خاصة أنى لم أنشغل بمشاكل الوظيفة وصراعات الكُتّاب، فتفرغت للكتابة أكثر من غيرى. الأقرب إلى قلبى دائما هو العمل الأخير.

هل حقق إبراهيم عبد المجيد كل ما تمنى؟

حققت كل ما استطعت. أما ما أتمنى فللأسف لا يتسع له العمر. سُنّة الحياة.