فى مجموعته القصصية «حكايات أمينة» يحكى حسام فخر عن طفل وجدته.

ويقول إن الجدة كانت تحكى للطفل حكاية كل ليلة، فى الصباح كان يقوم ليكتبها بتعديل وحيد أن يكون هو بطلها، فيكون أحيانا الشاطر حسن أو الملك آرثر، وفى أحيان أخرى السندباد أو روبين هود، كان يعطى ما دونه لجدته فتربت عليه بحنان، وتلفت نظره للأخطاء النحوية التى وقع فيها «وذات يوم وهى تقرأ حكايتها بقلمى التفتت إلى وقالت: الحكاية دى ما بقتش نافعة.. أنت أحسن بقى تبطل تكتب الحكايات اللى بتسمعها وتكتب بدلها الحكايات اللى انت عايز تسمعها» استجاب الطفل فبدأت حكايته مع الكتابة. كتب فى السابعة أول قصصه فاشترتها الجدة بخمسة قروش وكانت ثروة صغيرة وقتها، ومن وقتها لم يتوقف الطفل عن الكتابة ولم تتوقف عن استقبال ما يكتبه بالفرح نفسه «كانت هديتها الثانية قروشا عديدة وقصصا لا تنتهى».

طفل الحكاية كان هو حسام نفسه، والحكاية التى رواها هى حكايته الحقيقة مع جدته التى أدخلته العالم السحرى للحكايات. اختار طريقة مبكرا فى أسرة تعج بنماذج لامعه فى العسكرية والأدب، فوالده هو اللواء أحمد فخر أحد كبار العسكريين، وخاله هو صلاح جاهين. ورغم ذلك كانت جدته صاحبة التأثير الأكبر، حتى إن دخوله عالم النشر لم يكن إلا محاولة لرد الجميل لها. فقرار نشر عمله الأول «البساط ليس أحمدياً» كان مدفوعاً برغبة رومانسية تعود إلى زمن الطفولة، يقول: «عاهدت نفسى منذ بدأت مغامرة الكتابة أن يكون أول أعمالى المنشورة مهدى إلى «صديقتى الأولى، أمينة حسن، جدتي». مع تقدم الجدة فى العمر، كان متخوفا من أن يوافيها الأجل قبل أن ترى هديته لها، فقرر أن ينشره رغم تهيبه وتحفظاته عليه، ساعده على اتخاذ القرار وقلل من مخاوفه قليلا أن يوسف إدريس نفسه قرأ العمل بل وكتب له مقدمة يقول فخر أنها أذهلته وأسعدته بقدر ما أخافته وأرعبته، أخيرا تجاوز مخاوفه وقرر نشره «لو عاد بى الزمن، ربما لكنت اتخذت قراراً مختلفاً، لكن ما حدث قد حدث. ورأته جدتى وسعدت به سعادة كبرى. وفى هذا ما يكفينى».

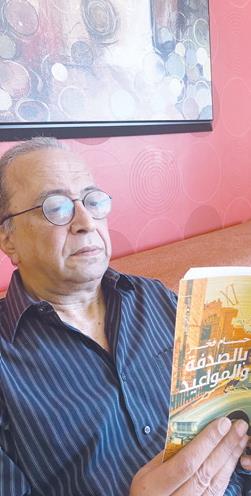

مؤخراً صدر لحسام فخر مجموعة جديدة بعنوان «بالصدفة والمواعيد» عن دار العين، هى السابعة فى مسيرته بعد 4 مجموعات وروايتين. هنا حوار معه حولها، وحول تجربته بشكل عام.

«بالصدفة والمواعيد» كانت فى ذهنى منذ فترة طويلة لكن ظروف عملى لم تتح لى وقتاً لإكمالها

عمل فى الثمانينيات وآخر فى التسعينيات ثم توقف طويل، فإصدار 4 أعمال فى وقت متقارب مع بداية الألفية ثم توقف آخر طويل حتى بداية 2022 .. تراوغك الكتابة وتتمنع كما قلت فى مجموعتك الجديدة أم أن هناك أسبابا أخرى، كيف تخطط لنشر أعمالك على أى حال؟

الكتابة تأتينى بغير مواعيد، أحياناً تتدفق فيما يقارب الانفجار ثم تتلوه فترة صمت وتأمل حتى موعد الانفجار التالى. عندما صدرت مجموعتى الثانية «أم الشعور» لم يلتفت إليها أحد ولم تُكتب عنها كلمة واحدة. أصبت بإحباط شديد، وتساءلت بمرارة وحزن عن جدوى الكتابة ما دامت ستواجه بهذا الصمت والتجاهل. لم أستطع التوقف التام عنها لكننى قررت التوقف عن محاولة نشر ما أكتبه. فكنت أكتب على فترات متباعدة، وأعرض ما أكتبه على قلة منتقاة من الأصدقاء، لكننى ظللت متمسكاً بعناد يكاد يكون طفولياً بعدم النشر. فى عام 2003 التقيت لأول مرة بالأديب الكبير محمد المخزنجى.

دار بيننا حديث طويل دفعنى فيه برقته المعهودة، وبما قاله وبما لم يقله، لإعادة النظر فى قرار الإضراب عن النشر. وكانت النتيجة أربعة أعمال خلال خمس سنوات من 2003 إلى 2008. فى عام 2007 توليت منصباً كبيراً فى الأمم المتحدة تضاعفت معه مسؤولياتى واستغرق العمل كل وقتى واستنزف طاقتى وجهدى بالكامل لإثنى عشر عاماً ولم يترك لى وقتاً للكتابة.

قصص المجموعة الجديدة لا تشير إلى زمن كتابة محدد، بل لعلها تشير إلى أزمنة وأحداث قديمة إلى حد ما، ما حكاية «بالصدفة والمواعيد»؟

أظن أن بذرة هذه المجموعة كانت فى ذهنى منذ فترة طويلة. كنت أعرف محورها الرئيسى وتوجهها العام لكن ظروف عملى لم تتح لى وقتاً ولا طاقة للتفرغ لها وإكمالها. فكتبت أجزاء منها ببطء شديد وعلى فترات متباعدة ومتقطعة وأغلبها فى وقت الإجازات.

لم أبدأ فى العمل عليها بجدية إلا فى منتصف 2020 وانتهيت منها فى ربيع 2021. عرضت العمل على السيدة فاطمة البودى مديرة دار العين للنشر التى تحمست له جداً وصدر الكتاب فى فترة قياسية بفضل ذلك الحماس.

صدى الحكايات القديمة يتردد بقوة فى المجموعة الجديدة؛ فبالإضافة لكتابة قصة المجموعة الأولى، هناك شخصيات مستعادة ومشاهد ممتدة (مشهد قتل العروسة، وموت العم مثلا) هل كان ذلك مقصودا؟

لا أعتقد أن هذا كان قراراً واعياً من جانبى. أغلب الظن أنه راجع إلى علاقتى بالزمن ورؤيتى له. الزمن عندى ليس مراحل متعاقبة أو وحدات محددة تفصل بينها خطوط قاطعة، بل هو سيرورة مستمرة تتدفق فى كل اتجاه طول الوقت، ويتداخل فيها الماضى بالحاضر بالمستقبل بالحقيقى بالمتخيل بالمرغوب بالمرهوب. كل شيء حدث ويحدث فى نفس الوقت. ولعل هذا هو السبب فيما أسميته أنت بتردد صدى بعض الحكايات القديمة واستعادة بعضها الآخر. والحقيقة أنا لم ألاحظ ذلك حتى تفضلت أنت بلفت نظرى إليه.

أعمالك تقول أنك تنحاز إلى تناول ما يسمى بـ«القضايا الكبرى» عبر الحكاية الشخصية.. ولعل طريقة اختيارك لظهور أحداث 11 سبتمبر مثلا فى مجموعاتك السابقة خير دليل على ذلك، لكن فى الوقت نفسه كان من الملاحظ أن هناك قضايا كبرى أيضا غائبة، الأحداث التى جرت فى مصر والمنطقة من مطلع 2011 وحتى الآن مثلا، لماذا اخترت تغييب تلك الفترة عن عالمك؟.

هناك حكايات قد تبدو فى ظاهرها ذاتية وشخصية ولكنها تحمل فى طياتها موقفاً أو رؤية إنسانية عامة قد تخاطب عقل ومشاعر القاريء بشكل يتجاوز البعد الشخصى المحض.

وهذا النوع من الحكايات هو الأقرب إلى قلبى وذائقتى الشخصية. بخصوص غياب بعض القضايا الكبرى أستطيع القول أولاً أن التعليق على الأحداث الجارية ليس من أهداف كتاباتى الأدبية، فهذا مجال مختلف له مكانه الخاص، وثانياً أظن أنه من السابق لأوانه الكتابة عن أحداث 2011 وما بعدها فى مصر، فالأمور لم تتضح تماماً حتى الآن.

وأخيراً لم أكن موجوداً فى مصر خلال تلك الفترة المجيدة وتابعتها على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد ولا يليق بالمتفرجين أن يصدروا أحكاماً على ما لم يعايشوه بأنفسهم وما لم يعانوا منه ومن تبعاته. هذا أحد الأثمان الباهظة التى يدفعها المغترب؛ فقدان الحق فى التعليق على ما يحدث فى الوطن الأم، فلسان حال البعض يقول لك: «مادمت قد اخترت القبوع فى منفاك المريح، يحسن بك أن تنقطنا بسكاتك».

ما مساحة الخيال فى أعمالك بشكل عام؟

لا أستطيع أن أقدم إجابة محددة على هذا السؤال. معظم ما أكتبه مستوحى من تجارب واقعية، لكن الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال عادة ما ينمحى فى ذهنى عندما أبدأ الكتابة. الرد باختصار هو أننى حقيقةً لا أعرف.

لعلك تتابع الآن الجدل الدائر حول الترجمة بالعامية والكتابة بها. استخدمت العامية فى أعمالك الأولى وتسربها بشكل ما فى كل كتاباتك.. كيف ترى الجدل القائم، وكيف تتعامل مع اللغة كيف تنظر لها وتطوعها؟.

معظم قصصى مكتوبة بخليط من الفصحى والعامية. وبعضها مكتوب بواحدة أو الأخرى. ولا أرى فى هذا تناقضاً أو انتصاراً لواحدة على الأخرى. اللغة تابع للمضمون. هناك ما يحسن قوله بالعامية ويكون بها أقرب إلى القلب وإلى القصد.

وهناك ما لا يُقال إلا بالفصحى. لذا أتابع هذا الجدل بقدر من الحيرة الممزوجة بالدهشة والحزن. الحيرة تنبع من عجزى عن أن أعرف له هدفاً؛ هل المطلوب أن ننتصر لواحدة منهما على الأخرى ونلغيها بفرمان رسمي؟ والدهشة والحزن مردهما أن ذلك الجدل، الذى يدور بين مثقفين يفترض فيهم أن يكونوا أنصاراً للحرية والتنوع، يتم بشكل يعكس للأسف الطبيعة الاستبدادية والأحادية المتأصلة فى ثقافتنا.

هل سننفى صفة الأدب أو الإبداع عما يكتب بهذه أو تلك؟ من الذى سيمنح صك الاعتراف لما يكتب بالفصحى أو بالعامية؟ فليكتب كل شخص ما يشاء مستخدماً أسلوب التعبير الذى يفضله ويجده أقرب إلى قلبه وإحساسه.

وللزمن وللقراء أن يحددوا ما يستحق البقاء وما يجب أن يطويه النسيان دون أن يضع لنا «مجمع كهان» قواعد صارمة ومتعسفة لما يجوز أو لا يجوز الكتابة به. يجدر بنا أن نتذكر التسعينات التى شهدت جدباً أدبياً محزناً بسبب هيمنة تيار واحد فرض رؤيته ورفض أى شكل من أشكال الاختلاف والتنوع تحت قيادة «الكاهن الأعظم» إن جاز التعبير. تقول العبارة المستهلكة التى ابتذلتها كثرة الاستخدام «دع مائة زهرة تتفتح» وهذا تحديداً ما أقصده. فى الدنيا متسع لكل طرق التعبير والزمن وحده هو صاحب الحكم النهائى.

فى كل أعمالك هناك حالة من التسامح والتخلى والتأمل فى تحولات ومصائر البشر، وتظهر بقوة فى مقدمة المجموعة الأخيرة، أعتقد أنها ليست مجرد رابط لقصص المجموعة، إلى أى حد تقترب تلك الأفكار من شخصيتك الحقيقية؟

لقد أكرمتنى الحياة بتجربة عريضة شديدة الاتساع. سافرت إلى بلاد عديدة، صادقت أشخاصاً من كل الجنسيات، وجالست ملوكاً ورؤساء دول وتعرفت على بعضٍ من أكبر مثقفى العالم وأدبائه، وقضيت لحظات إنسانية بالغة الثراء مع غرباء قابلتهم بالصدفة، ومع أناس من أفقر الطبقات وأدناها مرتبة على السلم الاجتماعى.

وأثبتت لى هذه التجربة أن البشر هم البشر فى كل مكان ومهما اختلفت عقائدهم وخلفياتهم، كلنا نحب ونخاف ونقلق ونحلم بنفس الطريقة وغاية ما نطمح إليه هو السكينة والسلام والاطمئنان على من نحبهم. واقتنعت تماماً بأن واجبى فى كل ما يواجهنى من مواقف طيلة حياتى هو أن أضع نفسى مكان الشخص الآخر ولو للحظة وأن أحاول أن أفهم قبل أن أحكم.

حالة التقارب أو التسامح الدينى أيضا تيمة تتكرر فى كل الأعمال تقريبا هل كان لإقامتك فى نيويورك دورا فى هذه الرؤية؟

كان من حسن حظى أن نشأت فى أسرة غرست فيّ منذ الطفولة قيمة التسامح الدينى واحترام كل البشر من حيث هم بشر وبغض النظر عن عقائدهم وخلفياتهم ومراكزهم. هذا ما تربيت عليه وعشت طول عمرى به.

وبطبيعة الحال فإن الحياة فى نيويورك بتنوعها الثرى وتسامحها شبه المطلق قد عمّق من هذه الرؤية، وكذلك ازدادت رسوخاً بفضل العمل فى منظمة دولية والتعامل اليومى مع أشخاص من مختلف الجنسيات والأديان والثقافات والتوجهات.

ظهرت نيويورك بقوة فى كتابتك وكانت محورا لعملك الأول، ثم يظهر وجهها القاسى كسارقة للروح فى «حواديت الآخر» إلى أن تختفى تقريبا فى المجموعة الأخيرة.. بماذا تفسر هذا التحول؟

نيويورك لم تختفِ فى هذا العمل الجديد. هى موجودة فى العديد من القصص. الفارق الأساسى هو أن محور «بالصدفة والمواعيد» ليس المكان وإنما الناس فى مختلف حالاتهم وأحاسيسهم. وبالتالى لم أشعر بحاجة إلى التركيز على الموقع الجغرافى. واسمح لى أن أتحفظ على عبارة «وجهها القاسي». نيويورك ليست أكثر ولا أقل قسوة من القاهرة أو أى مدينة كبرى فى العالم، بل أنها- ربما بحكم تنوعها الثقافى والعرقى واللغوى- قد تكون أكثر تسامحاً ورقةً من العديد من المدن الكبرى التى عرفتها.

بالمناسبة، لغة «حواديت الآخر» مختلفة تماما عن باقى الأعمال، وليس اللغة فقط بل الأسلوب أيضا.. لماذا لم تكرر التجربة؟

الرد ببساطة هو أننى لا أحب التكرار. كل عمل أدبى هو فى أحد جوانبه مغامرة. التكرار يُفقِد المغامرة لذتها وتشويقها ويجعلها نسخة مملة مما سبقها. عندما قرأ زميلى وصديقى المترجم السورى فواز العظم مخطوطة حواديت الآخر علق عليها بجملة واحدة: «كافكا يلتقى بألف ليلة وليلة فى عصر مايكروسوفت».

فكيف لى أن أحقق ذلك مرة أخرى؟ أضف إلى هذا أن الوقوع فى غواية عالم ألف ليلة الساحر أمر شديد السهولة لكنه قد يتحول إلى فخ يصعب على الكاتب الخروج منه ويوقعه فى شرك التكرار وخطر فقدان وضياع صوته الخاص.

أما اللغة فهى فى رأيى ليست هدفاً يُراد لذاته وإنما مجرد تابع للمضمون والشكل الذى يختاره الكاتب لعمله. كما قلت، كانت «حواديت الآخر» مغامرة استمتعت بها جداً وانتهى أمرها وطُويت صفحتها. كنت أتمنى أن تلقى هذه المغامرة ما تستحقه من اهتمام نقدى لكن هذا للأسف الشديد لم يحدث وقوبلت بصمت مدوّ يصمّ الآذان، ولعل هذا الصمت، بالإضافة إلى ضغط العمل، كان من أسباب توقفى عن النشر لفترة طويلة جداً.

تبدو متأثرا بمسألة غياب النقد، لكنك فى المقابل تبدو زاهدا فى مسألة الجوائز.. هذا مجرد انطباع.

موضوع الجوائز لا يشغلنى كثيراً. لقد فازت مجموعة «حكايات أمينة» بجائزة مؤسسة ساويرس لأفضل مجموعة قصصية عام 2008. وجاء ذلك الفوز بشكل رائع ومؤثر بمبادرة كريمة من الدكتور جلال أمين الذى قرأ المجموعة وتحمس لها وكتب عنها مقالاً مطولاً فى جريدة المصرى اليوم، بعدها بعدة أيام اتصل بوالدتى طالبا صورة بطاقتى، وأخبرها بنيته فى ترشيح العمل للجائزة وطلب منها ألا تخبرنى وأن تبقى الأمر سراً بينهما. وذهب بنفسه لشراء خمس نسخ وتقديمها للمؤسسة.

وفى أحد الأيام تلقيت مكالمة من سيدة تهنئنى على فوز عملى بجائزة لم أكن أعرف أنه مرشح لها. لك أن تتخيل مدى دهشتى وسعادتى بذلك الخبر. كنت وقتها خارج البلاد لمدة عشرين سنة تقريباً، لا أعرف أحداً ولا يعرفنى أحد. ثم جاءت تلك المفاجأة السارة التى قالت لى «مايزال لك فى بلدك مكان وعلى ما يبدو مكانة». فهل لأحد أن يطمع فى أكثر من ذلك؟ أنا راضٍ وقانع بهذا التقدير، ولا أفكر فى موضوع الجوائز.

الأمر المحزن الذى يحز فى نفسى كثيراً هو غياب النقد. الكتابة لا تكتمل ولا تتطور ولا تحقق كل إمكانياتها فى غيبة حركة نقدية مزدهرة. أحلم بيوم أقرأ فيه مقالاً نقدياً علمياً عن أحد أعمالى حتى وإن ركّز على أوجه القصور أو لم يجد فيه ما يستحق الثناء. هذا سيساعدنى على التطور وتعلم المزيد. ما يخفف عنى بعض الشيء هو أننى لست وحدى فى هذا التجاهل النقدى فهى على ما يبدو ظاهرة عامة، لكن عموم البلاء لا يقلل الألم الفردى.

قمت بما يشبه الاستفتاء على صفحتك حول اختيار عنوان المجموعة الأخيرة.. كيف تختار عناوينك؟ ومن أول من يقرأ مسودات أعمالك؟ وكيف تتقبل التعديلات ووجهات النظر؟

ليست عندى طريقة محددة لاختيار العناوين. العنوان عادة ما يأتى مع العمل بشكل تلقائى. قد يكون عنوان واحدة من القصص أو تعبيراً عن روح تسود المجموعة ككل كما هو الحال فى «بالصدفة والمواعيد». عادة أحكى قصصى للعديد من الأشخاص شفاهةً قبل أن أكتبها ويساعدنى ذلك على بلورتها فى ذهنى. أول من يقرأها بعد الكتابة ثلاثة: زوجتى أمانى حسان وصديقاى الشاعران الكبيران أمين حداد وبهاء جاهين، وثلاثتهم نقاد صارمون يبدون آراءهم بصراحة تامة.

عندما تعرض عملاً على أصدقاء تثق فى رأيهم يجب أن تكون مستعداً لسماع انتقادات وألا تتوقع مجرد الإعجاب والتصفيق. من السهل جداً فى لحظة نشوة الكتابة ألا تلاحظ أخطاء لغوية أو نحوية صغيرة، أو أن تطنب حيث يجب الإيجاز، وأشياء عديدة قد تغيب عن نظرك. ومن هنا تأتى أهمية وجود عين أخرى ترى العمل بحياد وتنبهك إلى مواطن الضعف فيه. ولذا أتقبل تعليقاتهم وتعديلاتهم ووجهات نظرهم بثقة وموضوعية تامة، لو اقتنعت أنها تضيف إلى العمل وتصقله، لا أتردد لحظة فى قبولها وإدخالها عليه.

ماذا عن القارئ؟ متى تفكر فيه.. أثناء الكتابة أم بعدها؟ وهل أنت مهتم بتطوير علاقتك معه خصوصا بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟

مثل معظم الكتاب، أتمنى أن تصل كتاباتى إلى أوسع عدد ممكن من القراء وأن يجدوا فيها ما يخاطب عقولهم ويصل إلى قلوبهم وما يسليهم فى نفس الوقت. أثمن وأندر شيء فى الدنيا هو الوقت. وفى هذا الزمن الذى يكرس الناس فيه معظم وقتهم للعمل ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، نتنافس نحن الكتاب على ما تبقى من وقت القراء المحدود مع شاشات التلفزيون وطوفان المعلومات المتدفق عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعى وغيرها. عندما يقرر قاريء أن يخصص قدراً من وقته لقراءة عملك، فهو صاحب فضل عليك.

وواجبك أن تقدم له ما يشعره باحترامك له وما لا يرهقه باستعراض للعضلات اللغوية أو بغموض يجعل من القراءة عبئا مزعجاً. لا أظن أننى أفكر كثيراً فى قاريء بعينه أثناء فترة الكتابة الأولى. ولكن عند الانتقال إلى مرحلة الصقل والتحسين تكون الاعتبارات السالفة حاضرة فى ذهنى. وطبعاً أتاحت مواقع التواصل الاجتماعى فرصة لم تكن موجودة فى الماضى للمزيد من التفاعل المباشر والشخصى بين الكاتب والقراء. من مصادر سعادتى الرسائل القليلة التى أتلقاها من قراء لا أعرفهم يبدون فيها رأيهم فى أعمالى ويطرحون عليّ أسئلة لم تخطر لى ببال عن بعض جوانب تلك الأعمال.

وأنت، لمن تقرأ؟ ما الذى يعجبك؟

أقضى معظم أوقات فراغى فى القراءة. أقرأ كل ما أحصل عليه من روايات إلى قصص قصيرة إلى كتب نقدية. أعشق الشعر ولا يكاد يمر يوم دون أن اقرأ قصيدة أو اثنتين بالفصحى أو العامية أو بلغات أجنبية. أقرأ كثيراً فى التاريخ والتحليلات السياسية. لا أريد لهذا الحديث أن يتحول إلى ثبت مطول بأسماء الكتاب الكثيرين الذين أقرأ لهم وأستمتع بكتاباتهم وأتعلم منها ما يفيدنى كإنسان وككاتب. ولكن من الطبيعى أن تكون هناك مكانة خاصة فى قلبى لكتاب القصة القصيرة الكبار.

الأعمال المترجمة تكسب أرضا جديدة فى كل يوم، حضورها قد يصل إلى حد التأثير فى رواج الروايات العربية ومستوى كتابتها.. كيف ترى المسألة؟ وكيف ترى تأثير الترجمة على كتاباتك الشخصية؟ وهل فكرت فى الترجمة الأدبية؟

تعجبنى جداً مقولة الشاعر الويلزى العظيم ديلان توماس «العالم يتغير تماماً عندما تولد فيه قصيدة جميلة». وأظن أن الأدق القول بأن العالم يتغير تماماً عندما تولد فيه أعمال جديدة. كلما زاد عدد تلك الأعمال مترجمةً كانت أم مؤلفة، زادت معها زوايا الرؤية المختلفة التى تثرى دنيانا. إن كان بعضها جميلاً فهذا مبعث غبطة كبرى؛ نقرأها ونستمتع بها ونتعلم منها ونستفيد من رؤيتها الجديدة للعالم. وإن كان بعضها الآخر دون المستوى أو غير متوافق مع ذائقتنا الأدبية فتظل مفيدة على الأقل عندما نتعلم منها ما لا يجب أن نفعله أو ما يحسن بنا أن نتفاداه.

كثرة الأعمال المنشورة ظاهرة صحية أرحب بها كل الترحيب وأراها جديرة بالاحتفاء. هناك عنصر واحد صادفته فى عدد من الأعمال الروائية الجديدة التى قرأتها مؤخراً ولم أستسغه ولم يرق لى كثيراً، ألا وهو كثرة الكلمات الأجنبية التى يستعملها بعض الكتاب وكذلك الكلمات الأجنبية (الانجليزية فى معظمها) المكتوبة بحروف عربية رغم وجود مرادفات عربية سليمة لها. ولا أعرف إذا كان سبب هذه الظاهرة هو كثرة الترجمات أم بسبب وسائل التواصل الاجتماعى أم بسبب العولمة بمعناها الواسع.

لقد عملت بالترجمة الفورية طيلة حياتى المهنية، وهى تتطلب من المشتغلين بها الدقة والإيجاز وأن يقولوا أوسع المعانى بأقل عدد ممكن من الكلمات. وأظن أن كتاباتى قد تأثرت بهذه السمة الأساسية من سمات مهنتى، فلا أقول بثلاث كلمات ما يمكن قوله بكلمة واحدة.

وقد أشار الأستاذ الكبير علاء الديب رحمه الله إلى ما أسماه «الاقتصاد الهائل فى الكلمات» فى مقال له عن مجموعتى الأولى.

بحكم طبيعة العمل فى الترجمة الفورية، لم تكن ترجمة الكتب الأدبية أو غيرها من الأمور المطروحة عليّ. أقدمت على هذه المغامرة للمرة الأولى عام 2020 حين ترجمت أحدث كتب المؤرخ الفذ د. خالد فهمى «السعى للعدالة» إلى اللغة العربية. وما زلت فى انتظار خروج تلك الترجمة للنور حتى أتعرف على تقييم القراء لها قبل أن أقوم بهذه المغامرة مرة أخرى. ولكننى بالتأكيد أتوق لترجمة عمل أدبى فى المستقبل القريب إن شاء الله.

لماذا تكتب؟ لكل كاتب إجابته الخاصة على هذا السؤال تلخص الكثير من رؤيته..

لا أعرف لماذا أكتب. ربما كنت أكتب كنوع من العلاج النفسى المجانى. وربما فى محاولة فاشلة فى معظم الأوقات لإسكات الضوضاء الرهيبة والأصوات المتعارضة التى تزعق داخل رأسى طول الوقت. وربما لأننى أحب الحكايات وسماع الحواديت.

وربما لأن الكلمات والمشاعر تحتشد فى عقلى وقلبى وتظل تزداد إلى أن تبلغ عدداً يمكن أن يخنقنى لو لم يخرج على الورق. وربما لأننى -غروراً أو نرجسيةً - أشعر ان عندى ما قد ينفع الناس. وربما كان دافع الكتابة هو الرغبة فى البوح والمكاشفة والتخفف من بعض الأثقال. وربما لكل هذه الأسباب مجتمعةً. وربما كنت أكتب لأن الكلمة المطبوعة أطول عمراً من البشر.

أخيراً هل حققت ما كنت تطمح إليه، أو بمعنى آخر هل اختلف طموحك وقت أن قررت نشر عملك الأول عنه الآن؟

لا أظن أن أحداً يحقق ما كان يطمح إليه فى لحظة معينة والطموح يختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى، ما قد تطمح إليه اليوم قد تجده غداً هدفاً ساذجاً لا يستحق جهد المحاولة. وما يسمى بالطموح الأدبى هدف مراوغ ما أن تدنو إليه خطوة حتى يبتعد عنك خطوتين.