الطب في مصر القديمة هو ثاني علوم البشرية و لم يخرج إلا من أرض مصر و لم يؤسسه إلا المصريون الذين هم أمهر أطباء العالم كما ذكر هوميروس في الأوديسا و أقرّه كل كُتّاب و مؤرّخي العالم القديم.

للطب المصري إبداعات و صولات و جولات و إختراعات و إعجازات و إبهارات في التاريخ البشري مازال العلم الحديث يقف أمامها عاجزاً عن الفهم و مندهشاً لقمم البراعة التي إعتلاها أطبائنا الأجداد.

للطب في مصر القديمة جزء منفصل في كتابي القادم و اليوم أقدّم لك حقيقة علمية واحدة و بسيطة من ذلك الإبداع العلمي الطبي المصري الذي مازال العالم يحكي و يكتب عنه اليوم.

العلاج الضوئي أو العلاج بالضوء هو روتين طبي يُستخدم فيه الضوء الطبيعي كضوء الشمس أو الصناعي كمصابيح الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء أو الفلوريسنت أو الهالوچين أو الـ LED لعلاج أو تحسين إضطرابات في الحالة الصحية. و تتراوح درجة الحاجة إلى مثل هذا العلاج من إضطرابات النوم و المزاج و الإكزيما و الصدفية و البهاق إلى بعض أنواع سرطان الجلد و الغدد و المرئ و كذلك، كما هو معروف لدى الغالبية منّا، في ضبط مستويات الصفراء عند المواليد.

الطب الحديث و دراسات علم المصريات المعاصرة أكّدت ممارسة الطب الضوئي في مصر القديمة و أقرّت أن أول إبتاكاراته بالأدلة القاطعة كانت من هذه البلاد المباركة و المقدسة و العظيمة التي ألهمت و علّمت العالم كله علوم و فنون الطب و الجراحة بكل أفرعهما و كيف يكون العلاج بضوء شمسهم و رمز إلهها رع أو أتوم-رع أو خِپري.

ذكرت البرديات الطبية المصرية بكل الوضوح أن البهاق (إنِم باللغة النترية)، و هو فقدان لون الجلد الطبيعي في شكل بقع باهتة، حيث تتوقف الخلايا الصبغية (ميلانوسايت) الموّلدة لصبغة الميلانين الملوّنة للجلد عن العمل.

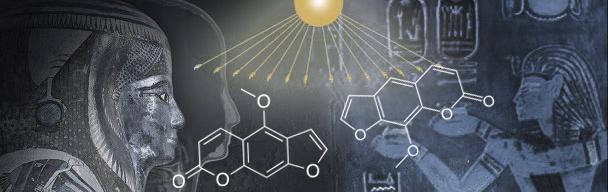

تم التأكّد من علاج البهاق في مصر القديمة بوضع مطحون مُجفّف من عشبة تنمو على ضفاف النيل إسمها الخِلّة أو الخِلّة الشيطانية أو الخَيمية و إسمها العلمي "آمّي ماچوس" على أماكن بقع البهاق ثم التعرّض لأشعة الشمس.

المثير للدهشة العارمة أننا عرفنا فقط في القرن العشرين أن هذه النبتة تحتوي على كمية وفيرة من مركبَين كيميائيين أحدهما إسمه برجاپتين (أو 5-ميثوكسي پسولارين) و الآخر زانثوتوكسين (أو ميثوكسالين) و هما من مشتقات فئة من المركبات الكيميائية إسمها "پسولارينات" و المعروفة بخواصها الحساسة للضوء و خاصة للأشعة الفوق بنفسجية الآتية من الشمس.

فعندما يوضع مسحوق النبتة على أماكن بقع البهاق يقوم هذان المركبان ببساطة بإمتصاص طاقة الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس ببط و إدخالها تحت الجلد فتتحفّز بذلك الخلايا الصبغية لإنتاج صبغة الميلانين و معادلة لون الجلد تدريجياً. و كان هذا أول علاج ضوئي جلدي ثابت في التاريخ إخترعته مصر القديمة و وهبته للبشرية كلها و لا نعرف كيف توصلوا لهذا العلم الدقيق و العجيب و ما الذي فهموه في هذه النبتة و كيف عرفوا تأثير الضوء في مكوناتها.

يجب أن تستبعد الصدفة و ضربات الحظ تماماً من مُخيّلتك. فإكتشاف علاج كهذا لمرض كهذا لن ينتج أبداً إلا عن دراية عظيمة و دقيقة و عميقة بالكيمياء و مركباتها، و بالطب و طب الجلد و تكوين النسيج الجلدي بالتحديد. لك أن تتخيّل لدقائق و أنت فاغر فمك بكل الإندهاش عن كيف فهم الأجداد المصريون ما يلي:

1) أن شمس رع لا تأتي فقط بحرارة و ضوء بل تُطلق أيضاً إشعاعاً، و أن تلك الأشعة أنواع و من ضمنها أشعة نُطلق عليها اليوم إسم الأشعة فوق البنفسجية. هذا يتطلّب فهماً بما يُطلق عليه اليوم إسم الطاقة الكهرومغناطيسية. ذُكرت كلمات "شعاع" و "ضوء" و "إشعاع" و "نور" و "دفء" و مرادفات أخرى للضوؤ في معبد حُت-حِر في الدندرة مما يؤكد أن الأجداد درسوا و فهموا الفرق بكل العلم و الوضوح. و هذا يفتح مجالاً كبيراً عن علم الطاقة في مصر القديمة.

2) كيف عرفوا أن تلك النبتة تحتوي على مواد حساسة للضوء و تحديداً للأشعة فوق البنفسجية؟ و كيف عرفوا أن تلك المواد الحساسة للضوء موجودة أيضاً في عدة نباتات أخرى حولهم في الطبيعة؟ لكن لماذا تم إستخدام هذه النبتة بالذات في علاج البهاق فوق الجلد؟ هذا يتطلب علماً ليس بالقليل أبداً بكيمياء المادة و بايولوچيا النبات.

3) كيف عرفوا أن ضوء الشمس له تأثير على الكائن الحىَ من أساسه في الوقت الذي كان العالم القديم كله حولهم يعُدّ أبقاره و مواشيه إستكمالاً لعدّ نسائه و بناته، كما ذكر چيمس هنري بريستيد؟؟

4) كيف عرفوا أن مركبات الپسولارينات لا تستجيب و لا تُستثار إلا بالضوء؟ و كيف فهموا أن للضوء مكوّنات لم نعرف عنها نحن في العصر الحديث إلا من إسحق نيوتن في أواخر القرن السابع عشر بعد الميلاد؟

5) ثم كيف عرفوا أن البهاق هو ناتج إعتلال جلدي من أصله و ليس مجرد تغيرّ في لونه؟ و كيف شخّص الأطباء المصريون هذا و كيف فهموا أنه يُمكن تحفيز الجلد (هذا إن كانوا فهموا أصلاً أنه عبارة عن نسيج و الكارثة أنه مكوّن أيضاً من من خلايا) بهذه النبتة بالذات و بتلك الأشعة بالذات؟

6) كيف عرفوا أن التعرّض لأشعة الشمس بهذه النبتة لا يكون لدقائق فقط و إنما لساعة من الزمن على الأقل كي يبدؤوا بالحصول على نتائج؟

هذه أسئلة كارثية يلتوي العقل و يتساقط الشعر في محاولة الإجابة عليها. لكن الإجابة المثالية تكون: أن هؤلاء الأجداد العظماء لم يكونوا أبداً في عصر يُطلق عليه إسم "بدائي" بل نحن البدائيون في فهم كيف كانوا يُفكّرون و يخترعون و يعملون. و هذا ما إتفق عليه و إنتهى منه أعضاء المدرسة العلمية التكنولوچية للمصريات حول العالم – لا المدرسة الأثرية.

بعد أكثر من 8000 سنة مازال العلم الحديث اليوم يقوم بدراسات متعددة عن فوائد و أيضاً مضار و كيفية عمل و تأثير الپسولارينات على الجلد التي مازالت غير مفهومة تماماً. مركبات الپسولارين اليوم مشهورة تجارياً في صناعة مستحضرات و لوشنات تلوين الجلد بأشعة الشمس لتسمير لون البشرة (التان) و يعود الفضل لمصر العظيمة في هذا الإختراع. في مصر القديمة تم أيضاً إستخدام عدة نباتات أخرى فيها مركبات الپسولارين الحساسة للضوء لعلاج الصدفية (و إسمها موي-موي باللغة النترية) مثل أوراق الكرافس و اللفت و الينسون و الليمون و التين و الثوم و الخيار و وُجدت أيضاً على البرديات تركيبات أخرى من هذه النباتات تؤخذ عن طريق الشرب لعلاج البهاق و الصدفية. فلماذا قدّموا هذه النباتات عن طريق الفم بينما تم وضع مسحوق نبتة الخلّة على الجلد مباشرة؟؟ المرطبات الجلدية و الكريمات و اللوشنات أيضاً إخترعتها مصر لحماية الجلد خلال النهار في الطقس الحارق و تحت الشمس القارظة.

طب الجلد و تجميله في مصر العظيمة لم تكن ممارسة بلهاء تملؤها العشواء بل كان تخصّصاً و علماً قويماً عظيماً بارعاً تعلّم كل العالم القديم و الحديث آدابه و تقنياته من مصر و عالجوا بها البهاق و إعتلالات الجلد. لهذا، عرف العالم أن مصر هي هبة السماء للأرض و لم يكن للعالم اليوم أن يُصبح ما هو عليه بدون العلوم المصرية. هذا إعتراف و عرفان منهم مكتوب في الكتب و الأبحاث و ليس شجون حديث و قافية كلمات.

لا نعرف متى بالظبط تم إرساء علوم الطب و طب الجلد في مصر القديمة لكن بردية إيبرس الطبية التي يُعتقد أنها كُتبت في سنة 1500 ق.م. و التي هي نسخة من بردية أصلية كُتبت قبل ذلك بـ 1000 سنة أي حول سنة 2500 ق.م. أي خلال سنوات عصر الأهرامات الذهبي أي خلال المملكة القديمة وربما خلال عهد الملك سِ-نفرو أو خوفو و في وجود أبو الطب البشري كله، العالِم العظيم و الطبيب الجليل إيم-حوتپ. هذا النضج و النبوغ المفاجئ في الطب المصري القديم و الذي إكتشفناه خلال المملكة القديمة يؤكد لنا مراراً و تكراراً أن تاريخ الطب في المصري يعود إلى قرون بل ربما ألفيات من السنين قبل المملكة القديمة و ربما إلى عهد وِزر أو أوزير أو أوزيريس أو إدريس قبل ذلك بـ 10 آلاف سنة على الأقل. و عند ذلك الوقت من التاريخ الغابر لم يكن هناك أي ثقافات أو حضارت أخرى تمشي على الأرض ... فلا هنود و لا سومريون و لا بابليون و لا صينيون و إنما فقط إنسان بدائي خرج لتوه من الكهوف بينما كانت مصر تُعالج البهاق و تخيط الجراح و تُجبر الكسور و تزرع الأرض و تصوغ الذهب و تسبك المعادن و تبني بالحجر و ترصد أكثر من 30 كوكبة سماوية في سماء الكون و تُرسي منظومات الصرف الصحي في البيوت و تُلقّن و تُحنّط و تدفن الموتى و تشكر الإله الأحد على عبقرية مكانها و زمانها و إنسانها.

بعد كل هذا، يقول بعض الحاقدون اليوم أن المصريين يعيشون في الماضي الذي ولىّ ... بينما هم يكتبون اليوم بعِلم المصريين و قَلَمِهم و يعيشون بفضلهم الذي أخرجهم من بدائية الكهوف و ألبسهم نعالاً في أرجلهم ... و هذا الذي لن يُولّي أبداً.

ولنا عن مصر العظيمة حديث آخر قريباً.