إعداد: عبد الرحيم يوسف

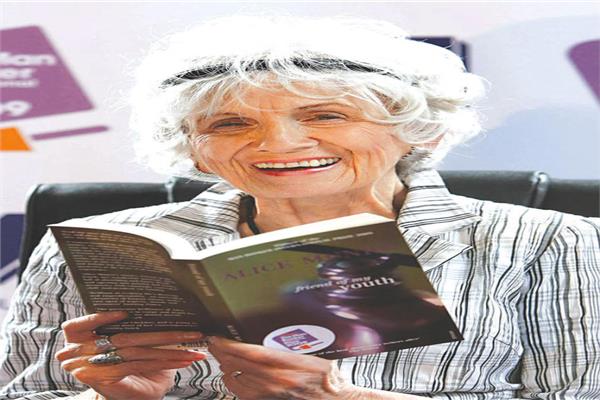

فى بيتها بمدينة بورت هوب، بمقاطعة أونتاريو الكندية، رحلت واحدة من أساتذة القصة القصيرة فى زماننا: أليس مونرو، قبل شهرين من عامها الثالث والتسعين.

فى مقاله التأبينى بجريدة نيويورك تايمز، يصفها الصحفى الأمريكى أنطونى ديبالما بأنها من نوعية الكُتاب النادرين الذين صنعوا شهرتهم من التخصص فى ذلك النوع الأدبى الصعب: القصة القصيرة. ويرى أن قصصها لا مثيل لها؛ بكونها مزيجًا من الأشخاص العاديين والموضوعات الاستثنائية.

وكان محور كثير من هذه القصص نساء فى مراحل مختلفة من أعمارهن يحاولن التعامل مع رغبات معقدة. صورت هذه القصص أبناء البلدات الصغيرة، غالبًا فى ريف أونتاريو الجنوبى الغربي، وهم يواجهون مواقف تجعل العجائب وكأنها وقائع يومية.

بسببٍ حالتها الصحية، لا نجد حوارات معها طوال العشر سنوات الأخيرة. ثمة حوار طويل ومهم أجرته مجلة باريس ريفيو معها عام 1994 وترجمه الشاعر والمترجم أحمد شافعي في كتابه «بيت حافل بالمجانين».

في حوار أجرته ليزا ألاردايس، الصحفية الأدبية لجريدة الجارديان، مع مونرو عام 2006 بعد نشر مجموعتها القصصية: «المنظر من صخرة القلعة»- ترجمتها إلى العربية شيماء طه الريدي ومحمد جبريل الزناتي وأصدرتها مؤسسة هنداوي- قالت مونرو:

«لا أعتقد أن بإمكاني الكتابة بعد ذلك. بعد عامين أو ثلاثة من الآن، سأكون أكثر شيخوخة وتعبًا من القدرة على الكتابة. كم أمضيت من حياتي سائرة على هذا الدرب، وما الذي كان بمقدوري أن أفعله غير ذلك، وما مقدار الطاقة التي ظللت أستمدها من الأشياء الأخرى؟ غريب جدًا أن أفكر في هذا الآن، لأن بناتي كبرن ولم يعدن في حاجة إليّ، ورغم ذلك أشعر على نحو ما أني لم أعش إلا جزءًا واحدًا من هذه الحياة، وأن هناك جزءًا آخر لم أعشه.»

عشية فوزها بجائزة نوبل عام 2013، كتبت ليزا ألاردايس أن مونرو ربما لم تلتزم بقرارها ألا تكتب مرة أخرى، لكنها أوفت إلى حد كبير بتعهدها بألا تقوم بأي دعاية من جديد، حتى وسط الضجة التي أعقبت نوبل. كانت أليس قد أعلنت في يوليو من عام 2013 تقاعدها رسميًا نظرًا لظروفها الصحية.

وعندما تلقى دوجلاس جيبسون؛ محررها الكندي لزمن طويل، مجموعتها القصصية «حياتي العزيزة» عام 2012، قال إنها أخبرته بأن هذا سيكون كتابها الأخير وأحس الرجل أنها تعني ما تقول هذه المرة. تتضمن هذه المجموعة خاتمة سبقت القصص الأربع الأخيرة: «أعتقد أنها أول وآخِر الأشياء-وأكثرها خصوصيةً كذلك- التي عليَّ أن أقولها بشأن حياتي» (حياتي العزيزة، ترجمة نهلة الدربي، مؤسسة هنداوي).

تحكي ليزا أنها التقت أليس في صيف 2006 في بلدة جودريتش الصغيرة، بالقرب من بحيرة هيورون حيث عاشت أليس كل حياتها تقريبًا. تناولت معها الغداء في مطعم اسمه بايلي حيث اعتادت أليس أن تصطحب المحررين والزوار من الصحفيين، وحيث كانت تتناول الغداء كل يوم إثنين مع صديقتها إميلي. جلست ليزا مع أليس على طاولتها المعتادة قرب البار بينما تثرثر أليس في كرم بالغ عن الكتب والكتابة وقصة حياتها. أضافت مقطوعة موسيقية من ثلاثينيات القرن العشرين إلى الجو النوستالجي للمكان.

ظلتا تتحدثان حتى أظلمت السماء وأتى جيري زوج أليس، تصفه ليزا بأنه رجل طويل يرتدي قميصًا أحمر كاروهات، ليقلها إلى البيت. لكن أليس طلبت منه انتظارها في الخارج والاستماع إلى مقطوعة بحيرة البجع في مقطورته إلى أن تنتهي من حديثها مع ليزا، والتفتت إليها قائلة: «لا تقلقي، إنه يحب موسيقاه.»

يوم الأحد 21 أغسطس 2011 اجتاح إعصار بلدة جودريتش مدمرًا عدة بنايات قديمة. وكان مطعم بايلي بمثابة الضربة الأسوأ. قالت مونرو ساخرة: «حالة من النقمة الإلهية». مات جيري في أبريل من ذلك العام. حادثة غريبة، ومأساة شخصية، وحتى الازدهار الضئيل لذلك المطعم الفاخر – كلها أشياء كأنها خارجة من صفحات قصة لمونرو. أو كما قالت أليس نفسها: «تروقني الفجوات، كل قصصي بها فجوات. يبدو أن هذه هي الطريقة التي تسير عليها حياة الناس.»

كانت قد قالت لليزا في مطعم بايلي: «من نواحٍ كثيرة كنت أكتب قصصًا شخصية طوال حياتي». لو أنك من محبي مونرو، ستعرف بأمر المزرعة الكادحة لتربية الثعالب من أجل فرائها في زمن الكساد الكبير أثناء طفولة مونرو، ومنزل العائلة عند نهاية الطريق، وعبء مرض أمها بالشلل الرعاش في أوائل الأربعينات من عمرها، وحصولها على منحة دراسية لدخول الجامعة، وزواجها المبكر من طالب عاشق للكتب، وأمومتها المبكرة وطلاقها.

ستميز آثار الخزي والذنب المحفورة في كل مجموعة قصصية. تقول مونرو عن تربيتها الريفية الخاضعة لتقاليد مسيحية أسكتلندية-آيرلندية الأصل: «لقد تربيت في مجتمع يحمل شعورًا بالخزي.» وتكتب في السطر الأخير من قصة حياتي العزيزة عن فشلها في زيارة أمها خلال مرضها الأخير أو حتى في الذهاب إلى جنازتها: «نحن نقول عن أشياء إنها لا يمكن أن تُغتفَر، أو إننا لن نسامح أنفسنا بسببها، لكننا نفعلها..» وتتابع بإصرارها المميز على الحقيقة المطلقة:» نفعلها طوال الوقت».

تقول مونرو إن مشاعرها حيال أمها «ربما هي المادة الأعمق لحياتي. أعتقد أنك عندما تكبرين يكون عليك أن تنفصلي عما تريده أو تحتاجه أمك، عليك أن تمضي في طريقك الخاص، وهذا ما فعلته. وبالطبع هي كانت في وضع هش للغاية، وهو ما كان بشكل ما وضع قوة أيضًا. لذلك كان هذا دائمًا شيئًا مركزيًا في حياتي؛ أني انفصلت عنها عندما كانت في أشد الاحتياج. ومع ذلك ما زلت أحس أني فعلت ذلك طلبًا للخلاص.»

كان مرض أمها يعني أن مونرو تولت شؤون البيت والعناية بأخيها وأختها الأصغر منها عندما كانت في حوالي التاسعة من عمرها. «أردت أن يكون البيت نظيفًا دائمًا. كنت أخبز أيام السبت وأكوي ثياب الجميع. كانت تلك طريقة للحفاظ على شكل البيت المحترم. شكليًا كنت طيبة مع أمي، لكني لم أسمح لنفسي قط بالتورط في أزمتها أو التفكير في أن أبقى وأصبح الشخص المسؤول عن الأسرة إلى أن تموت ويفوت الأوان على أن أمضي في حياتي».

كثيرًا ما تتخلل عبارات مونرو كلمات عن الهروب والاختفاء والتنكر: وكانت تجد بالفعل أول شكل من الهروب عبر القراءة والكتابة، حتى لو كان هذا في رأسها فقط. لفترة طويلة لم تكتب أي شيء لأنها كانت «قلقة من أن يكون شيئًا مخيبًا للآمال أو سيئًا».

بعد أن أعادت كتابة قصة هانز كريستيان أندرسون «الحورية الصغيرة» لتمنحها نهاية أسعد، انتقلت إلى كتابة «تتمة» لرواية مرتفعات وذرنج. أحبت الشكل الذي بدت به الطبيعة جزءا من القصة، وعرفت أن هذه نوعية الكتب التي تريد أن تكتبها. تقول: «كانت نسختي من مرتفعات وذرنج نسخة من كندا يمكن تمييزها بسهولة، نسخة مطعمة بطبيعة مرتفعات وذرنج في يوركشاير الإنجليزية». ورغم أنها لم تعاود النظر إلى رواية إميلي برونتي الشهيرة طوال أكثر من أربعين عامًا، إلا أنه ما زال بمقدورها أن تتذكر مقاطع كاملة، وفي إشارة دالة على الزاوية التي تقارب بها قصصها، تقول متأملة: «الكل يتمثل كاثي؛ المرأة التي أحبها هيثكليف، وليس إيزابيلا؛ المرأة التي تزوجها.. أليس كذلك؟»

والدة أليس، المعلمة السابقة، مخلوقة مسيطرة من الصعب إرضاؤها تلاحق قصصها. أما والدها فيمثل شخصية أكثر تعاطفًا، رغم أنه لا يتورع عن ضرب أطفاله علقة خفيفة. كان «مدمنًا على الكتب»، يقرأ بعد ظهر كل أحد، بل وينشر كتبه في تقاعده.

رغم أن طفولتها كانت قاسية، إلا أن مونرو تصر على أنها لم تكن شقية للغاية؛ فقد كان هناك «ذلك العالم الخاص» من الكتابة والخيال الذي أمكنها دائما أن تلوذ به. تقول: «من حظ المرء أن يولد في مكان لا يكتب فيه أحد كي يمكنه أن يقول: حسنًا، من الواضح أنني أستطيع الكتابة أفضل من أي شخص آخر في المدرسة الثانوية.

لم تكن توجد من حولي فكرة المنافسة». لدى أليس مونرو وصديقتها مارجريت أتوود «نظرية» عن السبب في وجود جيل قوي من الكاتبات الكنديات تنتميان إليه؛ حيث لم يكن واردًا على تفكير الفتية في كندا ذات الطبيعة الريفية وقتها أن يكونوا مولعين بالكتب «لأن حدود الرجولة كانت ضيقة جدًا».

في الوقت نفسه شُجعت نساء كثيرات، مثل والدة أليس وأليس نفسها، على تلقي التعليم كي يصبحن معلمات. «وهكذا عندما بدأت النساء كتابة الروايات كان هذا مقبولا جدًا في كندا، لكن هذا لا يعني أن الرجال سيقرأون رواياتك، مستحيل!»

بالعودة إلى زمن نشأتها، «كان أسوأ ما يمكنك أن تفعليه أن تلفتي الانتباه إلى نفسك»، لذا ظلت صامتة عن طموحاتها. نالت منحة دراسية كي تلتحق بجامعة أونتاريو الغربية، ووقتها لم يكن أحد قد سمع بها في بلدتها الأم وينجهام. في أول «فترات التنكر» التي مرت بها، التحقت بدورة تدريبية على الصحافة وأمضت عامين سعيدين في «معزل» عن شقاء البيت.

تقول: «بالعيش في مكان مثل وينجهام لا تكون لديك إلا فرصة ضعيفة جدًا للخروج. إذا انتظرت حتى تبلغي الثلاثين من العمر، ستصيبك رهبة بالغة ولن تعرفي إلا أقل القليل عن العالم. لذلك خرجت. تزوجت وكان هذا من حسن الحظ.»

لا ينبغي لهذه البراجماتية الفولاذية أن تدهش قراء قصص مونرو. في قصة «المتسولة» على سبيل المثال، توافق روز على الزواج من باتريك المتشدد لكن صاحب العديد من الامتيازات لأنه لم يبدُ من المحتمل أن يصادفها في طريقها عرض كهذا مرة أخرى. في تلك الأيام، كما تقول مونرو: «إذا لم تتزوجي قبل سن الخامسة والعشرين فأنت فاشلة. وكان لدي شعور منذ مرحلة الدراسة الثانوية أني لست مطمحًا للجميع. وقلت في عقلي: حسنًا، ها أنا أروق لأحدهم... تلك معجزة!»

مثلما يشير الراوي إلى جولييت في قصة «صدفة»، واحدة من ثلاثية قصصية أسمتها أليس قصصًا سيرية جدًا: «وتكمن مشكلتها في كونها فتاة؛ فإذا ما حدث وتزوَّجت -وهو شيء قد يحدث بالطبع؛ حيث إنها لم تكن ذات مظهر سيئ بالنسبة لطالبة دراسات عليا- فإن كل مجهوداتها ومجهوداتهم ستضيع سدًى، وإذا لم تتزوج فقد تصبح بائسة ومنعزلة ووحيدة وتفقد جاذبيتها لدى الرجال» (الهروب، ترجمة نهلة الدربي، مؤسسة هنداوي).

في العشرين من عمرها تزوجت جيم مونرو، الذي كان مديرًا لمتجر إيتون متعدد الأقسام. وقبل أن تتم السادسة والعشرين كانت قد أنجبت ثلاث بنات. ماتت ابنتها الثانية، كاثرين، في عمر يومين فقط. وولدت لها ابنة رابعة، أندريا، بعد تسع سنوات. تقول بحسرة مبررة: «في العشرينيات من عمري كنت مقصوصة الجناحين». لكنها قرأت كل رواية أوروبية ينبغي لها أن تقرأها، وكذلك الكاتبات الأمريكيات ذوات الخيال القوطي -يودورا ويلتي، فلانيري أوكونور، كارسون ماكولرز- اللاتي يمكن تمييز أثرهن بوضوح في أعمالها.

كما كانت تسرق كل لحظة ممكنة كي تكتب أثناء غفوات البنات. في مذكرات ابنتها شيلا التي حملت عنوان «حياة الأمهات والبنات» تتذكر الابنة كيف كانت أمها تكتب «في حجرة الغسيل، وكانت آلتها الكاتبة محاطة بغسالة ومجفف وطاولة كي الثياب. في الحقيقة كان بمقدورها أن تكتب في أي مكان تقريبًا في البيت». يبدو هذا المشهد أقرب إلى رسم كاريكاتيري يصور لافتة «القصص المنزلية» التي ربطتها مونرو حول عنقها مثل خيط مريلة المطبخ. في عام 1961، وبعد أن نشرت بضع قصص في مجلات صغيرة وأذاعتها في الراديو، كتبت صحيفة فانكوفر صن خبرًا صغيرًا عنها: «ربة منزل تجد الوقت لكتابة القصص القصيرة».

ورغم أنها اعترفت لاحقًا بفضل كونها ربة منزل غير مضطرة للقلق حول وظيفة تمكنها من الكتابة، إلا أنها تتذكر أنها عندما رأت كتاب «اللغز الأنثوي» للكاتبة النسوية بيتي فريدان في متجر حين نُشر لأول مرة خافت أن تقرأه لأنه كان كتابًا «عن الاستسلام وكنت في مرحلة خفت فيها أن أكون قد استسلمت لأني لم أنشر أي شيء، وعند ذلك سقطت في حالة من الاكتئاب».

بعد ظهر يوم أحد عرض عليها جيم أن تذهب إلى المتجر لتكتب ويعد هو العشاء. تقول أليس باسمة: «لم يكن بارعًا في الطهي، في الحقيقة لم يكن يجيد إلا صنع الكفتة. لكني ذهبت إلى المتجر، وفي البداية كان الأمر صعبًا وأنا محاطة بكل هذه الكتب، تحول الكتب بينك وبين الكتابة بشكل رهيب، لكني تمكنت من تجاهلها». وكانت النتيجة «حياة الصبايا والنساء» التي كثيرًا ما توصف بأنها روايتها الوحيدة، وسردية نضوجها، لكنها تصفها بأنها «في الحقيقة مجرد مجموعة من القصص المتصلة».

سينفصل الزوجان جيم وأليس مونرو عام 1972، وستتزوج أليس من جيرالد فريملين رسام الخرائط والجغرافي الذي التقته أيام الجامعة. وسيستمر زواجهما حتى موت جيرالد عام 2013 عن ثمانية وثمانين عامًا.

في حوار أجراه معها محرر مجلة وموقع بوك براوز عام 1998، يذكر محاورها لها أن الروائية الأمريكية سينثيا أوزيك أطلقت عليها لقب «تشيخوف زماننا»، وسألها كيف تحس حيال هذه المقارنة؟ فأجابت: «أعدت مؤخرًا قراءة الكثير من أعمال تشيخوف وكانت تجربة أشعرتني بعجزي. لا أزعم حتى أن تشيخوف ممن أثروا عليّ وحدي لأنه أثر علينا جميعًا. إن كتابته، مثل كتابة شكسبير، ألقت الضوء الأمثل على الأشياء... لا مشقة فيها، ولا شخصانية. بالطبع لم أكن لأحب أن أفعل ذلك!»

يقول لها إن الذاكرة تلعب دورًا أساسيًا في كثير من قصصها، ويسألها ماذا يفتنها في الذاكرة من قوة وكيف تشكل حياتنا؟ وتجيبه: «الذاكرة هي الطريقة التي نستمر بها في حكي قصصنا لأنفسنا، وحكي نسخة مختلفة بعض الشيء من قصصنا للآخرين.

لا نكاد نستطيع العيش دون سردية قوية مستمرة. ووراء كل هذه القصص المعدَّلة أو المستلهَمة أو المسلية أو التي تخدم مصلحة ذاتية ما يوجد، كما نظن، كيان غامض كبير نسميه الحقيقة، تلك التي من المفترض أن قصصنا التخييلية تتحسسها وتقبض على أجزاء منها.

أعتقد أن من أساليب ممارسة العيش، ولا يوجد شيء أهم من ممارسة العيش، أن نحاول النظر إلى ما تفعله الذاكرة؛ تلك الحيل المختلفة في مراحل مختلفة من أعمارنا، والنظر إلى الطريقة التي تتعامل بها ذاكرة الأشخاص المختلفين مع نفس التجربة المشتركة. كلما كانت الاختلافات أكثر إرباكًا، أحست الكاتبة داخلي ببهجة عجيبة.»

مونرو: أكتب قصصاً شخصية