لاحظتُ بمرور الوقت تـحوّل المكون المعرفى عند أى كاتب من الكتاب، وأضيف ذوقه فى اختيار ما يقرأ إلى مؤشـر على اتخاذ قرار بالنظر فى أعماله أو ركنها فى المخزن جنب إخواتها. جـذب انتباهى فى تابوكى شيئان؛ أولهما أنه نذر جانبًا كبيرًا من حياته لترجمة أعمال بيسوا كاملة، وهو مؤشر كاف، حيث ترجم أعماله فلم يترك منها شيئاً: كل كتاب، وعبارة، وجملة، وكلمة. بل كتَب مقالات وألقى محاضرات عن أدب بيسوا وحياته، لا كمجرد متـرجم عادى أو ناسخ إلكترونى، بل كـكـاتب ومحلّل أدبى له ذوق ورؤية، ذوق يصمت عن الأدب الرديء، ورؤية لما يقرأ، وخير دليل هو رواية هذيان عن أيام بيسوا الأخيرة، والثانى الثيمات المطروحة فى أعماله السردية التى اطلعتُ عليها (ليالٍ هندية، إيزابيل وسراب)، ثيمة الرجل المشغول بمطاردة شيء مفقود، وهو شيء لا يُستبعد أن يكون متخيلًا، أو شيئًا غير مقطوع بوجوده أصلًا (صديق، امرأة مُشتهاة، حكاية قديمة أو حكاية لم تكتمل).

فى كتاب Art of Flight، الذى كتبتُ عنه مرّة مطولًا، وهو كتاب ساحر يمزج بين فن اليوميات والمقالة والسيرة والرحلات ومراجعات الكتب للكاتب المكسيكى الراحل سيرخيو بيتول، وهو عملاق آخـر لم يتلوّث بتقليد تقنيات أبناء قارّته وجديرٌ بالتفات المتخصصين، نقرأ فى صفحة 252 من الترجمة الإنجليزية: «دائماً ما تضعنى الكتابة عن أنطونيو تابوكى على أعتاب المستحيل، أقرؤها مملوءاً بشعور الانبهار.

إغرائى الأكبر يكمن فى إعادة نسخها وفى تسويد الأوراق باقتباساته وإيجاد خيط مشترك رابط بينها ثم نشرها بترتيب أفضل لمشاركة متعة قراءته مع القارئ. تابوكى كاتب يصعب تقليد نثره، يتمتع بنبرة فريدة وتوتر عاطفى يخـفّـفه الذكاء. كتابات تابوكى ظنية الدلالة لكنها لا تخلو من يقين». بعد كلمة ظنية الدلالة، فهمت مغزى الغموض الذى يكتنف رحلة البطل فى ليالٍ هندية وإيزابيل وسراب، وجدير بالمتخصصين الالتفات إلى نقل مزيد من أعماله إلى العربية.

قبل سنوات قليلة أصدرت دار نشر Carl Hanser الألمانية ترجمة عن الأصل الإيطالى لكتاب تابوكى بعنوان Reisen und andere Reisen، أفكّر لو ترجمتُه لأغوانى عنوان جمال الغيطانى «مقاصد الأسفار»، لما تحمله روح الكتاب من إبراز معانى الغاية والقصد من وراء السفر، لا فعل السفر ذاته. فى مقدمة الكتاب يقول تابوكى إنه يمكن تأمّل نصوص هذا الكتاب المكتوبة على خلفية رحلات قام بها، فى مناسبات متفرّقة لا يربط بينها رابط باعتبارها جـزرًا سابحة فى أرخبيل. جـزر منعزلة.

إلا أن الرجل كان يقول إنه لم يسافر بغرض الكتابة. يقول نصًا: «إن المغزى الوحيد للرحلة أن يكون الإنسان نفسه رحلة، ولو استطعنا فهم هذه الرسالة سنتعلّم منها الكثير. الرحلة مثلها كمثل حياتنا، مقصدها الجوهرى أننا عشناها».

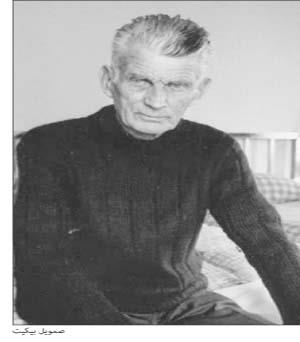

وكأن الرجل يتناصّ مع أفكار مونتينى عن رغبته فى ألا يسافر، بل أن يُسافَرَ به، أن يدع نفسه لتيار الرحلة=الحياة. سأقارب فكرة الـسفـر عند تابوكى من خلال ترجمة بعض فقرات الكتاب، لكنى سأحلُّ الحبل المثبّت فى رصيف ميناء موضوعنا، لأبحر قليلًا صوب مناقشة فكرة الرحلة/السَفر/الخروج من خلال عملين مختلفين تمام الاختلاف من ناحية الرؤية والأسلوب، وهما كتاب فـن السفر للكاتب البريطانى آلان دو بوتون، وبعض نصوص صمويل بيكيت. وبضدها تتبين الأشياء.

أحسستُ لوهلةٍ أن فقرات المقال مرتبكة، لا يجمعها رابط، لأنى خطّطتُ أسفل فقرات بعينها فى الأعمال الثلاثة وحاولت إيجاد رابط. ثم قلت فى نفسى لو لم يكن ثمة رابط لأوجدتُه. ساعدنى إيتالو كالفينو فى رواية لو أن مسافرًا فى ليلة شتاء وهى أيضًا رحلة ممتعة، إذ قال: «هذه طريقتى فى القراءة، وبهذه الطريقة وحدها تمنح عطاياها لى، لو أن الكتاب يهمّنى فلا يمكن أن أتابعه أكثر من بضعة سطور، أشتطُّ بعيدًا عن الموضوع، وأتقافز من فكرة إلى فكرة، طوافًا بتفاصيل استدلالات وأخيلة مبتعدًا عن الكتاب حتى أفقد رؤيته. فى أى كتاب لا أتمكن من قراءة إلا ما لا يتجاوز بضع صفحات، لكن تلك الصفحات القليلة بالفعل تُسّيج لى أكوانًا بأكملها، لا يمكن لى أبدًا أن أستنفذها».

الفصل الأول من كتاب تابوكى عبارة عن حوار أجرى معه؛ يسأله المحاور: هل تعتقد أن السفر مارس تأثيرًا قويًا فى الكتب التى كتبتها؟ هل هناك رحلات قد تصفها بأنها بالغة الأهمية بالنسبة إلى عملك؟ يجيب تابوكى:» من الصعوبة بمكان دومًا تحديد ما إذا كانت الأشياء التى نفكّر فيها تؤثر فى أفعالنا أم أن أفعالنا هى التى تؤثّر فى أفكارنا.

وجدت بعض أسفارى طريقها إلى الأدب، اختفتْ الأسفار، وكدت أنساها. أو بالأحرى، الأسفار حيّة لأنى حولتها إلى روايات. الحياة والكتابة وجهان لعملة واحدة. الحياة مثل الموسيقى التى تتلاشى فى الأثير بمجرد تشغيلها. لا شك أن الموسيقى أجمل من النوتة الموسيقية التى تُعزَف منها، ولكن بمجرد البدء فى العزف، تتبخّر الموسيقى ولا تتبقى إلا النوتة». وفى فقرة تالية يقول:» الأدب كما قال أحد الكُتّاب [يقصد بيسوا فيما أرجّح] دليل على أن الحياة غير كافية. الأدب مـعرفة تكمل الحياة الناقصة، مثله كمثل السفر، مزيد من المعرفة، أو لنقل الأدب تنويعات متباينة على لحن المعرفة. فى الحياة ثمة أشياء علينا الاكتفاء بقدرٍ منها كالحب، والعمل، والمال، لكنى لا أظن أننا سنكتفى أبدًا من فضولنا لمعرفة الحياة، لاسيما وإن كان فضول المرء نحو المعرفة قويًا». تابوكى يعيش الأدب، يفهم ما الأدب. يكرّر مقولة فوكنر عن قصد أو لا قصد: ليس الكاتب مهمًا، المهم هو الفن الذى ينتجـه.

وفى فصل تالٍ بعنوان أطلس، أودّ نقل الفقرة التالية لذكرياتٍ عزيزة متصلة باكتشاف عالم الأدب من جزيرة الكنز لِستسيفنسون ورحلة الصبى جيم والأب الروحى الشرير جون سيلفر مع (خمسة عشر رجلًا ماتوا من أجل صندوق!)، يقول تابوكي:» أدين بفضل اكتشافى عالم الأدب فى مرحلة الصبا (والسحر المنبعث منه) إلى كتاب ساحر، وما يزال ساحرًا إلى اليوم بالنسبة إليَّ، وهو كتاب جزيرة الكنز».

الفصول التالية أقرب إلى أدب الرحلات الذى لا يروق لى كثيرًا إلا لو كان مربوطًا بذكريات الكاتب الشخصية أو قراءاته أو تناصّه مع أعمال أخرى كما فعَلَ بمهارة سيرخيو بيتول أو كما فعل كاتبنا مع جزيرة الكنز، لذا سأقفز – من باب تحيّزى لمحفوظ- إلى فصلٍ جميل كتبه تابوكى عن القاهرة بعنوان (القاهرة، صاحب نوبل والمقهى). يتكلّم فيه عن زيارته إلى القاهرة وعن نجيب محفوظ وأماكن كتابة الثلاثية. سأنقل الفقرة التالية: «القاهرة مدينة مزدحمة طافحة بالفوضى، يسودها الازدحام المرورى والضجيج المستمر.

وبرغم المحن التى يواجهها المرء لدى زيارة أية مدينة، فالقاهرة مدينة شديدة الروعة وسكانها (مثلهم مثل جميع المصريين) يتحلّون بالتهذب ودماثة الخلق. بعد أيام قليلة فقط تشعر وكأنك فى بيتك ولا يكون فى مقدورك مقاومة الانبهار. تتكون المدينة الضخمة من العديد من المدن الصغيرة: أولًا هناك حى مصر الجديدة تلك المنطقة السكنية الرائعة المحفوفة بالحدائق والفيلات الفخمة المشيّدة فى مطلع القرن العشرين، القاهرة القبطية بكنائسها، فضلًا عن المتحف الذى تتطلب زيارته يومًا كاملًا، ثم هناك حى الزمالك الفاخر على ضفاف النيل بفنادقه الفخمة والمكتبات الأثرية الأنيقة، وهناك القاهرة الإسلامية فى قلب المدينة حيث أجمل المساجد، وفيها السوق الشعبى.

وهذا هو ذا حى نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل عام 1988، وهذا هو المكان الذى تدور فيه أحداث أهم رواياته، ما يسمى بثلاثية القاهرة [الاصطلاح وفق الترجمة الألمانية]، والتى تشير عناوينها إلى الشوارع الرئيسية فى القاهرة الإسلامية: بين القصرين، قصر الشوق، والسكرية. محفوظ كاتب ملحمى نجح فى الجمع بين الطابع المميِّز للأدب المصرى التقليدى والواقعية فى ثوبها الغربى.

ومع ذلك، فالواقعية عنده دائمًا مشوبة بالسحر، واقعية تذكرنا إلى حد ما بفيلم زافاتينى I poveri sono matti أو فيلم The Miracle of Milan، الذى كتب له زافاتينى السيناريو».

بالطبع لا يمكننا مغادرة الكتاب من دون المرور علـى فيرناندو بيسوا، الذى خصّصَ له فصلًا بعنوان على المقهى مع بيسوا، نقرأ فيه:»يقع مقهى Brasileira do Chiado، وهو أحد أشهر المقاهى الأدبية فى لشبونة، فى قلب المدينة، وتحديدًا فى المنطقة التى أعاد بناءها ماركيز دى بومبال بروح عصر التنوير بعد الزلزال الذى دمر المدينة فى سنة 1755. أمام المقهى ينتصب التمثال البرونزى للشاعر الكبير فيرناندو بيسوا، الذى اخترع كثيرًا من الشعراء والكُتاب، أسماهم أندادًا؛ ألفارو دى كامبوس، مهندس بحرى تخرج من جلاسكو ثم عاش كعاطل فى لشبونة.

ثم لاحقًا عمل مؤلفًا للقصائد الحسية الغاضبة، ثم قارئًا يائسًا ومتشائمًا لباسكال ونيتشه وأخيراً عدمى راسخ القدمين فى العدمية. ريكاردو ريس، الكلاسيكى الوثنى، الأقرب إلى أن يوصف بأنه «عمر الخيام» فى القرن العشرين، الذى تغنى بعبثية الحياة وضرورة الرواقية: (اجلس تحت الشمس، اعتزل البشر، كـنْ مَـــلـِك نفسك) حسبما ما ورد فى إحدى قصائده. كتبَ بيسوا عن نفسه: لو أراد أحد أن يكتب سيرتى الذاتية بعد وفاتى، فيكفيه تاريخان؛ تاريخ مولدى وتاريخ وفاتى، أما الأيام الواقعة بينهما فكلها تخصنى وحدى.

وأخيراً برناردو سواريس، كاتب متواضع، مؤلف كتاب اللا طمأنينة، وهى يوميات زاخرة بالملاحظات الانطباعية، ورسْم ملامح لشبونة، أفكار متجولة، أحلام، يوميات لرحلات لم يقم بها من الأساس، أو الشخص الذى شارك بيسوا التوقيع على أعماله (بالمناسبة هل كان بيسوا الحقيقى هو من وقّع أم شخصا آخر؟) باختصار، نحن أمام أدب مكتمل الأركان، عمل متشعب على أوسع نطاق». [انتهى الاقتباس]. والحق أننى لم أقرؤ فى حياتى أحدًا كتبَ عن بيسوا بمثل هذا الصدق والمحبة، اللهم إلا سيرة ذاتية ضخمة صدرت قبل شهور قليلة لمترجم بيسوا إلى الإنجليزية، الكاتب والمترجم الأميركي/البرتغالى ريتشارد زينيت.

فى كتاب آلان دو بوتون فن السفر يطرح الرجلُ فكرة السفر/الرحلة بوصفها مرادفًا للبحث عن السعادة. الكتاب بسيط المعنى والمبنى على عادة أعمال دو بوتون. أودّ التوقّف فقط عند رحلة دو بوتون إلى جنوب سيناء. فى لمحات شديدة الذكاء يوجّه الكاتب لكمات مهذبة لطغيان وغطرسة الحضارة المادية المعاصرة. يسأل نفسه (ص 148): ما مبعث المسرّة فى زيارة جلاميد صخرٍ وصحراء جرداء ووديان مقفرة؟ يقول إن ثمة إجابة ممكنة: ليس كل ما هو أقوى منا يجب أن يكون ضدنا بالضرورة.

وجودنا فى الصحارى وأمام الجبال الشاهقة يجعلنا نشعر بضآلة شأننا. لا يبدو أمرًا غير معتاد أن يتجه تفكيرنا إلى خالق عندما نكون فى صحراء سيناء لأن ما هو أقوى من الإنسان يدعى عادة الربّ، فالوديان والجيلال توحى تلقائيًا بأن كوكبنا ليس صنيعة أيدينا، بل صنيعة قوة أعظم، الطبيعة تسير بقوانين مُلزمة بها وكأن قوة أعلى فرضتها عليها، ثم يعرّج فى لفتة أذكى إلى سِفر أيوب (السِفر المحيِّر عند يونج)، يسأل أيوبُ الربَّ عما يجعله يقاسى هذه الآلام مع أنه رجل صالح، فأجاب الرب: لا تصِبنكَ الدهشة إن لم تجر الأمور مثلما تشاء. الكون أكبر منك.

كم أنتَ صغير أمام الجبال. اقبلْ ما هو أعظم منك واقبلْ ما لا تدركه وتعجز عن فهمه. ليست حياتنا مقياسًا للأشياء. اجعل هذه الأماكن تذكرة بقِلّة شأن البشر. إن بدا لنا العالم ظالمًا، وإن بدا خارج أفهامنا، فالأسفار إلى هذه الأماكن الجليلة تجعلنا نقبل قبولًا سمحًا وجود الحوادث الغامضة الكبرى التى تنغّص عيشتنا. أعتقد أن هذه ميزaة نسبية فى أعمال دى بوتون ومجهود يشكر للرجل، والحقيقة أنى أستاء ممن يتهمونه مع جوردان بيترسون – بدافع من غيرة واضحة أو بـ«تلقيح بَلَدى» على توجهاتهما الإيديولوجية- بأنهما يؤلفان كتب تنمية ذاتية وعظية وكليشيهات.

وكأن المنتقد -حفظه الله- يفطر على فينومينولوجيا الروح لهيجل أو يواظب على وِرده اليومى من مقالات فرانسيس بيكون وفيتجينشتاين، كمّ من الشباب والقُراء الذين يحتاجون إلى جرعات يومية صباحًا أو قبل النوم من الطاقة والأمل والمتعة الذهنية الخفيفة. عندى يقين أن غاية الفن والفكر والكتابة هى بـثّ الأمل. على أى حالٍ هناك هيجل وهناك كانط وهناك دو بوتون وجيجيك وأدب التيك توك.

عند بيكيت الخروج هـو شرارة انطلاق أجمل أعماله. وأظن أن أقوى نصوصه هى التى كتبها وهو يصف مشوار رحلته بالمعنى الأرحب، برغم أن «مولوي» انطلقَ فى رحلته من غرفة مغلقة. لنقرأ العبارة التالية: «مولوى: إن موطنك كبير جدًّا، فأنتَ لم تتركه ولن تتركه، ومهما ارتحلتَ بداخل حدوده فسوف تظلُّ دومًا ترى الأشياء نفسها». يجلس فى غرفة أمّـه زاعمًا كتابة تقرير لا/لن نعلم عن تفاصيله شيئًا. المؤكد أن «مولوي» لم يكن يكتب من أجل شهرة أو مال.

لماذا يكتب إذن؟ يكرر أنه لا يعرف، لكنه كذاب طبعًا، كان يعرف جيدًا لماذا يكتب، لماذا يغرق نفسه فى العمل ولماذا ينتج بهذه الغزارة، وعليه مواصلة الطريق، موهِـمًا القاريء بمتاهات وحواديت. يدور أبديًا حول هدف غامض مخفى. لولا خروج مولوى للتفتيش عما يبحث عنه فى الجزء الأول من الرواية، ثمّ خروج جاك موران للبحث عن مولوى نفسه، لما كانت هناك رواية.

فى قصة قصيرة من أروع ما كتبَ بيكيت، وربما من أروع ما كُتِبَ فى أدب القصة برمته، بعنوان «شذرات من عمل لم يكتمل»، ترجمها إدوار الخراط فى مجموعة الرؤى والأقنعة.

يخرج البطل فى رحلة – كعادته- وهو يودّع أمّـه التى راحت تلّوح له من النافذة، ولا يعرف هل كانت تطلب منه التقدّم إلى الأمام أم التراجع. لنقرأ: «ببساطة كنت أسير فى طريقى، وبهذه الطريقة مضيتُ عبر أحراش عظيمة، أدمى وأغوص عميقًا فى المستنقعات والماء والبحر، ثم رفعتُ عينى ورأيت أمى ما تزال فى النافذة تُلوِّح، تدعونى للعودة إلى الوراء أو المضى إلى الأمام، لا أعرف، فى حبٍ حزين لا يملك من أمره شيئًا». نعم، نعم رآها. رآها فى ذلك الأسبوع المشؤوم. رأى أمّه واقفة فى الشرفة الخلفية للمنزل، فى وقت مبكّر، تنشر شيئًا على حبل الغسيل، حتى فى هذه السنّ المتقدمة لا ترحم نفسها. لم تَره فى البداية وهو قادم من/ذاهب إلى رحلةٍ ما. فى الممر المؤدى إلى العمارة.

ومن وراء الأشجار الكثيفة للحديقة رآها واقفة فى الشرفة. لوّح لها بيده وكأن فى التلويحة خلاصه. رأته ولوَّحت له بدورها. سـرّ حياته هنا. هل تستطيع رواية أن تشفّر ما وراء المشهد؟ لا يهم. طـظ فى الكتابة وطظين فى الأدب. ربما لا يحتاج الأمـر سوى قصة قصيرة واحدة. شذرات من عمل لم يكتمل. يصعد إلى الشقة ويخبر البطلُ أمّه بشيء، يحتضنها ويسرُّ إليها بشذرة ويهمُّ بالمغادرة، فتقول الأم: تعالى يا ولدى رايح فين. لكن كان مقدورًا عليه أن يواصل. «ثم سأله عمّه:

والآن يا يوزيف، قل لى بصراحة ما هذه القضية بالضبط؟ فقال (كا) كلامًا لا يحمل أى معنى ثم ضحك قليلًا» (القضية، كافكا، مصطفى ماهر). يقول بيكيت فى إحدى رسائله: «الكتابة مستحيلة، لكنها ليست مستحيلة بما فيه الكفاية»، أى أن الكتابة ليست مستحيلة، أشعرُ أن بيكيت كان مغمومًا وهو يكتب هذه الرسالة، لأنه يعرف أنها ليست مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لانزاح الهمَّ واستراح. لكنه يلفّ ويدور. عادى. هذا أسلوبه حين يريد قول شىء.

عند كُـتّابنا الثلاثة لم تكن الرحلة/الخروج غاية أو مقصدًا فى حد ذاته، بل وسيلة، صندوق تروس لنقل الحركات، مشرط يرمى لسلخ الصلة بين صورتنا عن الأشياء وعما قد تكون عليه لو تأملناها من منظور جديد. هذه هى مقاصد الأسفار، والمقصد هو الجهة المكانية، وهو أيضًا الغاية والمراد. «وقالوا الجهة منتهى الإشارة ومَقصد المتحرك» (المواقف فى علم الكلام، عضد الدين الإيجى، ج2).

اقرأ ايضا | النشر المصري في مهب الريح