بقلم: إسراء النمر

◄كل قراءة أو تذوق لقصيدة جديدة ربما يعنى إلغاء لمشروع قصيدة بداخلى

◄ما أكتبه بعيد تمامًا عن الذائقة الشائعة ويتطلب جهدًا من المتلقى أكبر من مجرد الاستماع الموارب أو القراءة المرتاحة

◄كلما كانت القضايا كبرى كان التعاطى فيها موحلًا وعرضة للمزايدات

◄كتابة الشعر هى بحث شخصى عن شىء جديد فى التركيب اللغوى وفى وجهة القول ونبرته

◄الجدل حول قصيدة النثر أحد المرايا العديدة للجدل حول مشروع التحديث والنهضة وحول السرديات الكبرى فى تاريخنا وحضارتنا

كما عودتنا جائزة «سركون بولص» للشعر وترجمته، فقد ذهبت فى دورتها الرابعة إلى شاعر مقل، شاعر لا يميل إلى الظهور، ويفضل أن يجلس على الحافة، وهو الشاعر السعودى غسان الخنيزى المولود عام ١٩٦٠، والذى لم يصدر سوى ديوانين، هما «أوهام صغيرة» و«اختبار الحاسة أو مجمل السرد»، إلى جانب ترجمته لمختارات للشاعر الأمريكى جون آشبرى، والتى نُشرت فى كتاب بعنوان «صورة ذاتية فى مرآة محدبة وقصائد أخرى».

ينتمى غسان الخنيزى لجيل التسعينيات، ويعد من أبرز شعراء قصيدة النثر فى السعودية، حيث تندرج تجربته ضمن رؤية إبداعية اشتغلت على مقاربات أكثر تجريبية للأشكال الشعرية والمواضيع والأساليب اللغوية، فعلاقته بالشعر علاقة جمالية بل وأبيقورية إلى حد كبير؛ مقاربة تُعلى من قيمة المتعة فى الأشياء. فهو لا يهتم أثناء كتابة الشعر بتقصد المعانى الكبرى، بينما يكتب وغايته التعبير عن معنى لا يتأتى له فى كلمات إلا لحظة كتابته فى القصيدة، يقول:-

«الشعر كلام قليل

يكون لك متى ما استيقظت من غفوتك

أيها الشفاف فى المنام - المُعتم فى اليقظة

كلام يكون لك متى ما استويت وأخذت مكانك

ليس كما اتفق

بل برحابة صدر واجتهاد»

إنه بهذا المفهوم، وهذه الرؤية، يحلم أن يقول ما لم يقله الأوائل، وهى مهمة صعبة، وربما فيها شيء كثير من غفلة الطفولة، كما أنها مدعاة للإحباط اليومى لمن ينتظر لحظة شعرية كالتى يصفها.

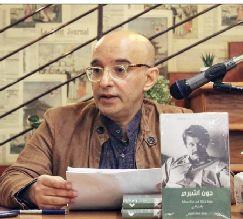

فى هذا الحوار الذى أجريته مع غسان الخنيزى على هامش زيارته للقاهرة، حيث أقيم حفل استلام الجائزة فى مكتبة تنمية، الكثير من القلق والشغف تجاه الشعر.

- كان فوزك بجائزة «سركون بولص للشعر وترجمته» مفاجأة كبيرة، خاصة أن هناك تصورًا شائعًا لدى كثيرين، أن الجوائز تذهب لمن لديه منجز ضخم، وأنت لم تكتب حتى الآن سوى ديوانين، وما ترجمته أيضاً عملان، كيف تنظر إلى مسألة المنجز، وهل اخترت من البداية أن تكون شاعرًا مقلًا أم حدث ذلك صدفة؟

بالفعل مثّل خبر الفوز مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، ووجدتنى لحظة إبلاغى بقرار اللجنة المانحة أجادلهم بدهشة واستغراب كبيرين فى حيثيات القرار لكونى مقل الإنتاج المطبوع إلى حدٍ كبير، وإن كنت أنشر فى مواقع التواصل الاجتماعي، بين حين وآخر، نصوصًا شعرية، وترجمات من اللغة الإنجليزية. إلا أن تلك الدهشة وذلك الاستغراب هدأت ثائرتهما بعد قراءتى لبعض المقالات التى تتعرض لرؤية الجائزة بناءً على ما صدر منها من تبيان لحيثياتها من جهة، واختياراتها للدورات الثلاث السابقة من الجهة الأخرى، والتى بمجملها بدت متسقة مع رؤية الجائزة وهدفها المُعلن والتى لخصها الكاتب العمانى محمود الرحبى فى مقال نُشر على موقع «العربي» عقب فوز الشاعر عماد أبو صالح، حيث انتهى الرحبى إلى أن الجائزة «تسير بخطى ثابتة» نحو تكريس الموقف الفنى والحياتى للشاعر الراحل سركون بولص عبر منحها «لشعراء من الهامش، أو بصورة أدق لشعراء ألهاهم، عن البروز الإعلامي، البحث فى صياغات شعرية جديدة». وهذا فى واقع الأمر ما أتمنى أن أكون قد فعلته أو فى سيرورة فعله. غير أنه من الصعب أن يكون حديثى فى هذا الحوار موضوعيًا. فأنا فى حكم ما يسمى فى بيئة الأعمال: «تضارب المصالح».

أما بالنسبة لمسألة تعظيم المنجز، فلا أشغل بالى بها كثيرًا وذلك لأسباب عدة، فمتعة ورهبة الذيوع والانتشار تربكنى وتحيرنى أحيانًا طقوسها وتقاليدها؛ نعم أحب أن يتواصل الآخرون؛ أقصد الأصدقاء والأحبة، مع ما أكتب. لكننى على وعى بأن ما أكتبه ربما يكون بعيدًا عن الذائقة الشائعة، وربما يتطلب جهدًا من المتلقى أكبر من مجرد الاستماع الموارب أو القراءة المرتاحة إذ ليس هناك من روافع ذوقية جاهزة أو رنين خطابى مألوف فى ما أكتب. لا أقصد أن تكون كتابتى نخبوية أو انتقائية. لكنى أتشكك من أى استقبال ذى طابع إعلامى واسع النطاق. وأرانى على يقين من أن المشهد العام تتسيّده ذائقة هوائية وسريعة النسيان. وفى المقابل، ولحسن الطالع، فلست كاتب مقال أو رأي، ولم يحدث أن قدمت وعودًا بنقل الحقائق المصيرية عن أى من الشعارات الكبرى التى لم يتوقف سيلها منذ تعلمت المشى على اثنتين؛ يكفينى ربما تفاعل بعض الأصدقاء من الشعراء والمبدعين. لذا فلربما أكون بالفعل قد اخترت أن أكون مقلًا فى الكتابة والنشر. أولويتى هى فى العيش مع النص حياةً داخليةً تستمر فيها المناجاة وتتوارد الأخيلة ولا تنتهى.

- قال بيان الجائزة إن هناك سيرة إبداعية فى السياق الممتد بين المجموعتين اللتين قمت بنشرهما، ولقد أكدت أنت على ذلك، رغم أن الكثير من الشعراء يخشون من أن يتم إسقاط ما فى قصائدهم على حياتهم أو شخوصهم، أريد أن تحدثنى قليلاً عن الفارق بين كتابة السيرة واستخدامها، فقال مثلًا بول أوستر بعد كتابة سيرته فى «اختراع العزلة» إنه لم يشعر أنه يروى سيرته بقدر ما يستعمل ذاته لكى يستكشف أسئلة تهمنا جميعا كبشر؟

على نفس المنوال يقول الشاعر جون آشبري: «أكتب على ضوء تجاربي، لكننى لا أكتب عنها، بل أكتب بحصيلتى منها». إذن، فسيرة الكاتب الحياتية وتربيته العاطفية وتطور لغته ومخيلته وأدواته التعبيرية كلها تحضر بصورة واعية أو غير ذلك فى ورشة الكتابة؛ ولا أظن أن هناك قانونًا أو معادلة تحكم العلاقة بين ما نكتبه بأثر من ذاكرتنا، أو بأثر ما نواجهه لحظة الكتابة فيصبح ونحن نكتبه جزءًا من ماضينا كما هو الحال مع هذه اللحظة من الحياة. فالحاضر، الماثل فى حضرة الكتابة هو محض هنيهة لا يمكن القبض عليها حقيقةً وليست موجودة وقائمة لأنها ما أن تتواجد حتى تصبح فى حكم الماضى المنصرم؛ لذا أحسب أن مجمل سيرة الكاتب وخبراته على علاقة صميمة بما يكتب إلا أنها ليست بالضرورة تسجيلًا أو تخطيطًا وثائقيًا لها، حتى وإن تحدثنا عن كتابة «السيرة الذاتية».

نتكلم هنا بالتحديد عن السرديات المتوازية وربما المتضاربة لكل «حدث» مشهود. فما بالك بكتابة السيرة الذاتية! فصفة «ذاتية» هنا تنفى عن السيرة نفسها أن تكون تسجيلًا وثائقيًا وموضوعيًا. وإذا نظرنا بنفس البصيرة إلى دور وأثر المتلقى أو المتلقين، بمعزل عن الكاتب، سنجد ذات الاعتبارات فيما يخص سيرة المتلقى وخبراته لحظة قراءة العمل. والتى تحكم تفاعله مع العمل.

- علقت على فوزك قائلًا بإن ما كتبته كان أجدى من الصمت، ألا يتعارض ذلك مع ما ظللت تؤمن به طيلة عمرك بأن «الصمت هو أيضاً كتاب قائم بذاته، وله جدواه»؟

فى واقع الأمر قلت لحظتها إننى أفرح وأغتنى عندما أجد من يرى أن ما كتبته كان أجدى من الصمت؛ إذ ليس لى أن أرى ذلك بنفسي، أما جدوى الصمت؟ ربما هذا هو السؤال.. مديح الصمت بأن نقول هو كتاب قائم بذاته، ما جدواه. أحسب أن الصمت لغةً هو الانقطاع عن الكلام، بعد الكلام. هو أقرب ما يكون لأخذ نفس بين بين، ووقفة طويلة تمتد حولًا أو أكثر ربما، للتأمل والمراجعة والنظر.

- معروف عنك أنك فى اللحظة التى تدفع فيها بعمل شعرى أو قصيدة للنشر، تتراجع وتقوم بسحبه، هل هو الخوف، أم رغبة فى تعتيق ما تكتبه؟

لا أعرف، لكننى بالفعل أتردد كثيرًا فى النشر وأظل أدوزن فى آلة النص إلى ما شاء الله.

- متى تستطيع أن تحكم أن القصيدة قد اكتملت، أو بمعنى آخر أنها جاهزة لأن يقرأها الناس؟

لا أشعر أبدًا أن أيًا من نصوصى قد اكتمل.. هنالك على الأرجح صور شعرية أقل تعمّقًا واستطرادًا وأقصر نفسًا بكثير مما يستوجبه تدبيجى اللغوى أو التوتر الدرامى العالى الذى تقترحه مفرداتي. أرى أننى مقتصد أكثر مما يجب فى الاستطراد والوصف كما لو أن الحالة الشعرية تذهب قبل أن تجيء وكأنها ذلك الندى الصباحى الذى يتطاير ويزول بسرعة ما إن نلمحه ونباشر فى وصفه. أتمنى لو أكتب نصًا على نصٍ سابق، على الماضى المكتمل لما كتبت. وأعتمد فى واقع الحال على صديقتى وشريكة حياتى شادية البيات فى إنهاء نصوصى واعتمادها جاهزة. ثم هنالك الأصدقاء فى مقدمهم الشاعر والناقد البارز عبد الله السفر الذى تربطنى وإياه علاقة الطالب بأستاذه أو المريد بمعلّمه فيما يخص ما أنوى نشره؛ فلا أغتنى عن ختم الموافقة على جودة النص من طرفه.

- من يقرأ قصائدك يلمس ولعًا كبيرًا باللغة، وجهدًا فى العمل عليها، فلا هى باللغة البسيطة أو المعقدة، ولا هى باللغة المزخرفة أو الخطابية.. إلى أى مدى يجب أن يعتنى الشاعر بلغته، وهل يجب أن يضيف كل شاعر شيئًا للغة؟

يهمنى فى كتابة الشعر بالدرجة الأولى الشكل اللغوى وليس المضمون؛ أى اللغة واستكشاف التخوم القصية لحصيلتى من القراءة والمران والدربة على الكتابة. أى أن أمد وأبسط هذه الصورة أو الصياغة اللغوية بطريقة أكثر جدة واختلافًا. بطبيعة الحال لست فى موضع الناصح أو المرشد فى هذا الخصوص. فهناك مدارس لا نهاية فى الكتابة، وهناك تجارب شعرية عالية وعميقة فى آن، لا تقف فى حيرة أو هوس الانشغال بهذا الجانب موضع الحديث.

- ديوانك الأول «أوهام صغيرة»، أشبه بمرثية، فقد كتبته -كما قلت فى شهادة- تحت سطوة الوهم، بأنك قبضت على وعى خاص حول الأوهام التى كانت تسيّر الحياة وتمنحها شيئاً من المعقولية والرضا، وديوانك الثانى «اختبار الحاسة أو مجمل السرد» قائم فى ظنى على فكرة قريبة، وهى استعادة ما لا يستعاد؛ وهم أخطر وأعظم، لذلك كان هنالك حضور قوى للموت، وللأموات، ألا تتفق معى فى أن الوهم ينقذ الإنسان أحيانًا من الجنون؟

لكل منا ضلالاته وأوهامه الشخصية التى تكوّن منظوره وبوصلته فى الحياة. وللجماعات أيضًا أوهامها وضلالاتها المشتركة التى نظن أنها تسير على هديها. وعلى الأرجح فإن الوهم هو من مكونات المعقول الجمعى المعتمد وليس هنالك من فكرة ليست وهمًا فى بعض مستوياتها؛ وهم فردى وشخصى يسيرنا، ولا يعود وهمًا شخصيًا محضًا عندما يراه الكل الصورة من زاويته أو موقعه الذى لا يمكن أن يشاركه فيها أحد. والمعقول هو العامل المشترك الأصغر لمجموع الأوهام الفردية، المعقول الذى نعترك حوله اسمًا ومعنى. يحيلنا ذلك إلى فوكو وتعريفه للجنون على مر تاريخ الجماعات البشرية؛ بوصفه حكم إدانة وأمرًا تقديريًا مرتبطًا بالخروج على أعراف الجماعة أكثر مما هو تشخيصًا سريريًا لذُهانٍ أو فصام.

- فى عام 1996، لم تستطع أن تحدد بصورة جازمة إذا كان ما ادعيته فى ديوانك الأول هو حكمة باكرة أم هو مناورة أو حيلة نفسية ابتدعتها كى تجابه حالات الفقد والخسران، هل تستطيع أن تحدد الآن؟

أظننى خلصت فى كلامى وإن ضمنيًا إلى أنها مناورة أو حيلة نفسية لمجابهة سيرورة الزمن؛ مياه كثيرة جرت تحت النهر كما يقال وقد كبرنا وتجوهرت أشياء الذاكرة بداخلنا. إلا إننا لسنا مادة الحكمة أبدًا.

- كتبت عن مدينة القاهرة نصوصًا تحمل مشهدية عالية، كما لو أنك تريد أن ترسم صورة حية لها لتكون بمثأبة تأريخ، لماذا القاهرة على وجه التحديد، فى حين أنك عشت فى ثلاثة بلدان وهى السعودية والعراق وأمريكا، وزرت ثلاثة أخرى وهى فرنسا وتونس والهند؟

أحسب أننى كسبت مزاج المدن العربية من حياتى فى بغداد فى مقتبل صباى؛ ثلاث سنوات كانت رحلة استثنائية لصبي، قليل الأصدقاء إنما يحسن الإنصات، فى مدينة تمور بالثقافة والأفكار وعراقة التاريخ وبالمكتبات والمتاحف والمسارح والمراكز الثقافية الأجنبية. لقد تنبهت باكرًا لحقيقة الأفكار المتصارعة فى مجالات عديدة. كما كانت ذلك الانتباه المبكر لذلك الضجيج العذب للمدن العربية.. أحببتُ دمشق بنفس القدر أيضًا وبيروت بعد ذلك. إنما القاهرة فقد جاءتنى أو جئتها فى لحظة انتباهى لقدراتى الكتابية وولعى برسم الأشياء كتابةً وهكذا كان. وكانت كل زيارة لها إنما هى انهمار فى المشاعر وفى الصور الذهنية التى تصبح فجأةً ماثلة وعلى مرأى العين. القاهرة فيها كرم غير اعتيادى ترف له الروح ويخشع له القلب.

- أحببت كثيرًا قصائدك عن الجسد، وأرى أنها مختلفة عما قرأته فى هذا الشأن، خاصة أنها تهدم الاعتقاد الراسخ لدينا بأن الجسد الذى يفنى والروح من تبقى، كما أحببت اعترافك بأنك كنت تميل إلى الحمق منك إلى الحكمة لأنك ما أخلصت لروحك إزاء إغواء الجسد.. كيف يكون الإخلاص للروح؟

ربما يتعلق الأمر بشعور متصل ودائم ينتابنى حول التناقض (أو التباين العالى إذا استخدمنا لغة المصورين الفوتوغرافيين) بين تصوراتنا لما نقول وتصوراتنا لما نفعل فيما يخص ملكوت الروح وملكوت الجسد. أقول «تصوراتنا» لأننا أيضًا لا نقصد دائمًا ما نقول، ولا ندرك دائمًا ما نفعل. نحن نمتلك سلوكيات مواربة ونظرة مضطربة فى الحالين، وبالنسبة لى، فقد شهدت مع تسيّد طقوسيات التقوى والطُهرانية العمومية تضاؤلًا مروعًا فى الجوانب الروحية أو التأملية الفردية فى حياتنا؛ تربيتنا الماضية والمستمرة تجعلنا ماديين ودنيويين أكثر مما نحب أن نعلن عنه بما يجعل ملكوت الجسد يبدو وكأنه الشجرة التى لا تُمس. إلا دنسًا. وتربيتنا ذاتها، لا تضيف إلا الضبابية والتشظى إلى حياتنا الروحية الداخلية وتربطها بطقوسيات عمومية وليس هنالك ثمة مكان للتقوى الفردية. اليوم نشهد إعادات نظر ومراجعات لهذه النظرة الفصامية وتعيد إلى المشهد مكانة الروح والجسد ضمن دائرة محورها الفرد لا الدوائر الجمعية المفترضة أو المتجسدة فى مخيلتنا. ربما تكون تلك هى الخلفية لهذا «الاعتراف» إذا صح التعبير.

-لا يزال لدينا فى مصر جدل حول قصيدة النثر، وما إذا كانت شعرًا من عدمه، فالبعض يقول إنها دخيلة على ثقافتنا العربية، وإنها تتمرد على التراث، وإنها متأثرة أكثر بقصيدة النثر الأجنبية، ماذا عنكم فى السعودية؟

الإجابة القصيرة هى أن الحال من بعضه. أتذكر عبارة للصديق والصحفى البارز عبد الرؤوف الغزال إذ كان يصفه بالجدل الذى بلغ سن اليأس. ونحن ندرك أن هذا الجدل أحد المرايا العديدة للجدل حول مشروع التحديث والنهضة وحول السرديات الكبرى فى تاريخنا وحضارتنا. بلا شك هنالك القلة القليلة، وغالبهم لا يتسنمون المنابر والمنصات الإعلامية الكبرى، ممن يكتبون شعرًا على الطراز التراثى (العمودى والتفعيلى) أو الفولكلورى (النبطى) وإنما يكتبونه بقدرٍ عالٍ من الوعى بخطابات اللحظة القائمة وبتخفف مدهش من العظامية التى تأتى بها تجارب الكتابة العمودية والنبطية. لكننا عندما ننظر إلى المشهد العمومى نفتقد إلى السؤال الذى لا أجد إجابة إليه؛ وهو هل بإمكاننا اليوم أن ننفصل عن واقعنا ونرجع قرونًا سحيقة فى طرق تعبيرنا عن لحظتنا القائمة هذه ونراها ميزة فضلى بأن نتمثّل أسلوب وخطابيات القدماء. ربما نحن هنا أمام أوهام جماعية كبرى. أحيانًا تبدو نظرتنا للغتنا وتراثنا نظرةً ليست نابعة من معرفة حقيقية بهما بقدر ما هى نابعة من قلة معرفتنا بالآخر إلى درجة مريعة، وللأسف يتعامل العارفون مع الشعر بشعبوية وممالأة وبعبارات واهمة من قبيل «الشعر ديوان العرب».

وبالتأكيد هناك عدة معانٍ طُرقت فيما يخص هذا التوقيع المفاهيمى.. إلا إننا كناطقين بالعربية لسنا أول لغة ظهر فيها الشعر وتسيّد كمظهر للثقافة الشفهية، ولسنا أكثر الأقوام غزارة فى إنتاجه والحفاظ عليه. إذ لا ملاحم شعرية تُذكر أو تضاهى ما أنتجته الأقوام واللغات التى توطنت فى إقليمنا وما يجاوره من أقاليم. وما جُمع ودوّن باعتباره من تراث العرب الشعرى ما قبل العهد الأموى لا يتعدى فى مجموع أبياته ملحمة واحدة من بداية الألفية الأولى للميلاد كتبت على غرار ملاحم سبقتها بقرون عديدة وأقصد هنا «إنيادة» الشاعر الرومانى فيرجيل.. لم نسمع على سبيل المثال بأن «الشعر ديوان الروم».. ربما قيل ذلك يومًا ما على سبيل الفخر والشعبوية.. إلا أنه ليس أمرًا يشغل بال من تناوب على ذلك التراث واستلهم من تلك التقاليد.

- بما أنهم يوصفونك بأنك شاعر القضايا الصغيرة، هل تتحسس من اتهام قصيدة النثر بأنها تخلت عن القضايا الكبرى؟

بالعكس تمامًا. فكلما كانت القضايا كبرى، كان التعاطى فيها موحلًا وعرضة للمزايدات وتجدها تأخذك فى كل اتجاه. بعكس القضايا الصغرى؛ على الأقل الواحد منا يعرفها ويخبر تفاصيلها بحميمية أكثر، فلربما عاشها أو شهدها على مستواه وبصورة مباشرة وليس نقلًا أو عنعنة. يحدث لنا أحيانًا أن نتحدث كأبواق لأشياء نحفظها على ظهر قلب كالواجب المدرسى دون أن نعى مكانتها ضمن قيمنا الشخصية التى نظن أننا نتصرف على ضوئها، أو ندرك إلى أى حد هى معتمدة ضمن مشتركات سلوكية فى التفكير تتكئ على التعصب والعظامية الثقافية، وتُحمل كما تحمل الأسفار.

- وأخيرًا، ماذا تمثل لك كتابة الشعر؟

كتابة الشعر بالنسبة لى هى فعالية نافلة تمامًا؛ ليست ضرورية بالتأكيد. فقد فاضت أنهار من الحبر الذى نراه وقلوبنا كسيرة يتحول إلى دماء تنزف من قلب الذائقة المذبوحة، فكتابة الشعر هى بحث شخصى عن شىء جديد فى التركيب اللغوى وفى وجهة القول ونبرته؛ بما يفيض ويختلف عن ما عرفنا أو قرأنا من قبل، بهذا المعنى فإن كل قراءة أو تذوق لقصيدة جديدة هنا أو هناك ربما يعنى إلغاء لمشروع قصيدة بداخلي؛ وهذا ما أقصد بكونها نافلة وفرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي. ذلك هو موقف الاختلاف مع التوجه التقليدى فى الأدب والإبداع. الذى يعتز بقيم ربما تعود إلى ما قبل عصر التدوين، وتنبع من التقاليد السماعية والشفهية المعتمدة على المحاكاة والمعارضات الشعرية مثلًا. واليوم مع توافر الأشياء إلى حد غير مسبوق، لم يبق إلا القليل فى متن التقليد ليُكتب. إذن، فمثل هذا الاستنتاج قد يكون على الأرجح مدعاة للصمت، والتخفف من فكرة ضرورة الكتابة الشعرية.

اقرأ ايضا | ابن رشد ومار أغناطيوس وأنوار الإيمان