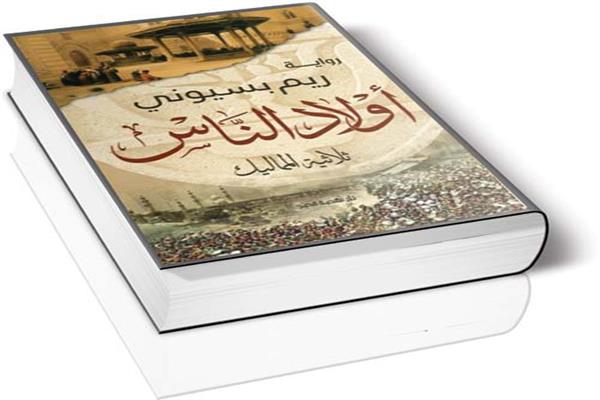

يلحظ القارئ لرواية «أولاد الناس» أنها رواية مكان بالدرجة الأولى، يتجلى فيها العنصر المكانى مهيمنًا على شخوص الرواية؛ يتحكم فى مصائرهم ويتناحر الجميع فى سبيل الفوز به. فتتبدّى مصر كمكان روائى مهيمن على أحداث الرواية، وإن تبدت بعض الأماكن الثانوية، كما يظهر مسجد السلطان حسن كمكان روائى آخر يعكس ملامح معينة من الهوية المصرية. ومن ثم، لجد القارئ تجلّى هذين المكانين فى غلاف الرواية الذى ينقسم إلى صورة مسجد السلطان حسن أعلاه، وصورة أرض معركة تعكس التقاتل والتناحر المستمر من أجل الوصول إلى مصر والاستئثار بها.

طبقًا للرواية، يتم تقسيم من يعيش فى مصر إلى: مصريين، ومماليك، وأولاد الناس – وهم أبناء المماليك من المصريين. ومن ثمّ، يختلف بشكل كبير تعريف الانتماء من جنس لآخر؛ فهل يُقصد بالانتماء أن يولد المرء بهذا المكان كى يحقّ له المطالبة به؟ أم أنّ المولد والنشأة وحدهما لا يكفيان كمخوّلات للمطالبة بالمواطنة إذا ما فشل الفرد فى تصدّى للعدو؟ ومن هنا ترفع الكاتبة تساؤلاً مثيرًا للاهتمام: ماذا يعنى أن تكون مصريًا؟ وما هى مخوّلات الانتماء؟

تُجسّد الكاتبة الصراع بين المصريين والمماليك فى الزواج بين المصريات وأمراء المماليك، وهو من أكثر الأمور المثيرة للجدل حينها، وإن كان يمكن حمل ذلك الزواج كمعادل موضوعى لدمج المماليك داخل النسيج المصرى. ومن هنا تُنشىء الكاتبة صراعًا بين تلك الأجناس المختلفة عبر طرفى النقيض (الفوقية – الدونية). تلمح الكاتبة بدقّة الحالة الخاصة التى يتسم بها المماليك دون غيرهم من الأجناس التى حكمت مصر عبر العصور؛ فهم ليسوا كاليونانيين أو الرومان أو حتى العرب، بل إنهم يحملون الضدّين داخل الذات الواحدة: الذات الحاكمة الآمرة (الفوقية) والذات الأخرى للعبد المملوكى (الدونية). وهو ما يجعل هويتهم متأثرة بالوعى المزدوج، كونها «الذات» و«الآخر» فى ذات الوقت. وعليه، تسلط الكاتبة الضوء على نفسية هؤلاء المماليك والقدرية التى وضعت بهم فى طريق وطن، نشأوا وعاشوا فيه دون اختيار.

وعليه، تبدو مصر كمكان مغناطيسى جاذب تتناحر دونه سائر الأجناس، إلا أن سمة الانصهار هى الميزة التى يمنحها المكان لشخوصه. بعد مرحلة العداء بين تلك الأجناس المتباينة، تأتى مرحلة الانصهار داخل المكان الأشبه بالبوتقة الكبرى. فأصبح المماليك يُشكلون نسيجًا محكمًا داخل المجتمع المصرى على مر قرون حكم السلطنة المملوكية وحتى بعد دخول العثمانيين وإلى يومنا هذا حتى ذابت فواصل اللون والعرق داخل المجتمع الأكبر.

وقد أجادت الكاتبة فى تسليط الضوء على هذا الانصهار فى صورة الزواج بين المصريين والمماليك بعد انخراطهم داخل المجتمع المصرى. تتتبع الكاتبة مرحلة الانصهار عند تسليط الضوء على تبدّل مشاعر الزوجات المصريات تجاه أزواجهن من المماليك. فـــ«زينب» التى كانت تكره زوجها وتتمنى قتله، صارت متيّمة بحبه حتى فى نظراتها إليه؛ «نظرت له فى انبهار وكأنه من عالم غير عالمها، وكأنه ساحر يملك كل الكنوز». فيتحول الصراع إلى استسلام وحب؛ وهنا يلحظ القارئ تحوّل اللغة المعادية لتصير لغة غارقة فى الشعرية. وتقول «هند» عن زوجها «سلار»: «أحببته وهو فلاح، وأحببته وهو مملوكى، أحببته حبّين وأغرق قلبى عشقه فأزاح كل ماضٍ وغفر كل الذنوب». ويأتى هذا الانصهار نتيجة لمحاولة فهم المصريين لهذا «الآخر»، وتقبله وهو ما يميز الهوية المصرية أنها لا تنبذ المختلف ولا سيما إن كان يدافع عنها، بل تسعى إلى فهمه واحتوائه. ومن الممكن حمل هذا الانصهار والتلاحم ليس على مستوى المصريين كأفراد فقط، وإنما على مستوى مصر ذاتها، التى قبلت بالمماليك أمراءً وسلاطين لها يحكمونها دون أبنائها – من نبت أرضها. فتصير بذلك كل من «زينب» و«هند» معادلًا موضوعيًا لمصر نفسها فى علاقتها بهؤلاء المماليك الأغراب، الذين كان لهم فضل كبير فى دحض أشرس الحملات الصليبية وغارات المغول.

ويصير الانصهار إلى أبعد من ذلك حين تذوب ذرية المماليك داخل المجتمع المصري؛ فـــ «يصبحون بمرور الوقت ناسًا وليس أولاد ناس، تبتلعهم البلد وتصهرهم وتقلبهم، فيذوبون وينصهرون ويخرجون من صهد الفرن الساخن وقد صاروا من أهل مصر. هذه بلاد تحرقك وتصهرك كالحداد وتشكّلك وتميتك». ففى المنطقة البينية الرمادية المنصهرة بين المصريين والمماليك تكمن طبقة أولاد الناس، تلك الطبقة التى تتمتع بكل الميزات المترتبة على المكان - حق المولد وحق الحكم والدفاع؛ فمحل ولادتهم فى مصر من أم مصرية، ومن ناحية أخرى فهم أبناء أمراء المماليك الذين يحكمون مصر.

وللمفارقة تتحوّل مصر أحيانًا إلى مكان معادٍ لأولاد الناس وبؤرة خطر لهم طالما هم فيها ويطالبون بحقّهم الشرعى فى حكمها. فمنهم من يهرب ويمكث فى الشام ويُعزل عدّة مرات ويعود بعدما يستتب له الأمر شأن السلطان محمد بن قلاوون، ومنهم من يُقتل ولا يُعلم أين جثمانه مثل السلطان حسن. وينتهى به الحال إلى أن تتجاذبه قوتان: الانتماء إلى المكان والفرار منه، وهى تلك الحالة التى تُعرف بالــ «هُجنة» أو إلى حال «البينية» التى تتقاطع وتتداخل فيها الثقافات والهويات. إن النفسية الـــ«بينية» هى التى تحمل عبء معنى الثقافة فى شموليته، وينتهى بالفرد الهجين إلى استشعاره بانتسابه إلی كل الأرض وجمیع الثقافات؛ أو بعبارة أخرى، ستختلط الثقافات والهوية فى بوتقة انصهار واحدة، دون امتياز لواحدة على الأخرى. لذا جاء موت السلطان حسن موحيًا – رغم أنه حقيقة تاريخية، إلا أنّ عدم العثور على مكان جثمانه وعدم معرفة وجهة محددة له بعد موته يؤكد قضية الانصهار التام داخل أرض مصر حد الذوبان والتلاشى بداخلها.

تبدو مصر هى بدء المكان ولا تقبل بديلًا أو مماثلًا لها، فهى تصنع من يأتى إليها. فهذا الوطن يجمع شتات تلك الأجناس ويرحب بالمختلف بانيًا بذلك نوعًا فريدًا من الهوية المصرية، وهو ما حاولت الكاتبة القيام به ولاسيما فى الجزء الثالث من الرواية، عندما منحت صوتًا بوليفونيًا لكل من الأجناس فى مصر وقتها: المصريين والمماليك والعثمانيين. يخلق هذا التنوع تفرّدًا فى الهوية المصرية عماده اختلاف النسيج المكوّن للشخصية المصرية إلا أنّ الانصهار هو سمتها الرئيسة.

تتمثل سطوة المكان أيضًا فيما يطبعه من أثر على شخوص العمل الروائى بل ويصبغهم به. تجسّد الكاتبة سمة الوسطية فى الهوية المصرية عبر مسجد السلطان حسن، أحد الأماكن الرئيسة بالرواية. فالوسطية سمة أصيلة فى الهوية المصرية وهذا يرجع إلى طبيعتها المركزية وموقعها الجغرافى، وقد شهد التاريخ فى أكثر من عصر نبذ المصريين للتعصب والمتعصبين من سائر الأطياف. وليس هذا بمستغرّب على الهوية المصرية وليس تحيّزًا من أى وجهة، فيرى د. جمال حمدان فى كتابه «شخصية مصر» أن مصر تجمع بين «الأضداد والمتناقضات بقدر ما أنها تجمع بين أطراف متعددة غنية وجوانب كثيرة خصبة وثرية، بين أبعاد وآفاق واسعة، بصورة تؤكد فيها «ملكة الوسط» وتجعلها سيدة الحلول الوسطى بمعنى الكلمة.

يظهر المسجد فى الأجزاء الثلاثة من الرواية: يرصد الجزء الأول قصة بناء هذا المسجد، بينما يصوّر الجزء الثانى تحوّل المسجد إلى ساحة قتال مما اضطر السلطان برقوق إلى هدم درج المسجد، ثم فى الجزء الثالث يظهر دخول سليم الأول صحن المسجد وسرقة العثمانيين مشكاواته. يجسّد هذا المكان مقومات الهوية المصرية ابتداءً من هوية المهندس صاحب هذا التصميم العبقرى. فمحمد بن بيليك المحسنى هو أحد أولاد الناس وهو نتاج التمازج والانصهار بين المصريين والمماليك شأنه شأن السلطان حسن أو قمارى نفسه، وهى تلك الحالة الوسطية بين المصريين والمماليك.

لا يُمثّل المسجد سمة التنوع فحسب وإنما احترام الآخر أيضًا أو ما يُعرف بالوسطية. فهذا المسجد لا يتحيز ولا يتعصب لمذهب دون الآخر؛ فالمسجد مقسّم إلى أربعة إيوانات يمثّل كل منها مذهبًا بعينه: مدرسة الشافعية، مدرسة الحنابلة، مدرسة المالكية ومدرسة الحنيفية؛ «هذا الصرح ليس للصلاة فقط بل للعلم، صرح للحياة وليس ضريح موت». يعكس هذا المكان الفسحة فى الدين واحتمال الرأى والرأى المخالف وهو إحدى المقومات التى تؤثث الهوية الوسطية. كما أن هذا المسجد يضم مُكتبين ومعلمين لتعليم الأطفال القرآن والقراءة والكتابة. وعليه، تصل الكاتبة إلى أصول تلك الوسطية، وهى كما يبدو اقتران الدين بالعلم كى لا ينشأ جيلًا جاهلًا يقع فريسة للتعصب الأعمى وهذا جوهر الفكرة وراء تسمية المسجد بأنه «صرح للحياة». ومن ثم، فإن الادعاء بالبعد الواحد والمذهب الواحد والفكرة الواحدة والسعى لتغليب عنصر على ما عداه هو فكر مرفوض، بل وإنها إحدى معاول هدم الهوية المصرية، فالتعصب نبت شيطانى خبيث لا ينتمى إلى أرض مصر.

وعليه يلحظ المتلقى توظيف الكاتبة لهذا المكان – مسجد السلطان حسن – كمرآة تصوّر مدى وعى من يحكم مصر بدوره فى حماية العلم والانتصار للوسطية. ففى بعض الأحيان ينبرى العقل والعلم يحكمان الأمور ويحفظان ذلك التنوع والوسطية فى البلاد ولاسيما إبان حكم الناصر محمد بن قلاوون. وفى أوقات أخرى يرى المتلقى انتفاء العقل وتعطّل العلم لينقلب المكان إلى ساحة قتال عند استشراء التعصّب بين المماليك والاقتتال على السلطة والمُلك. فمكان كمكان هذا المسجد، يتبارى صاحبه أن يكون أكبر وأضخم من مسجد أبيه وجدّه، يتماسّ فى هيبته مع الأهرامات – على حدّ تصور السلطان حسن نفسه - بهدف تخليد ذكرى المماليك وأولاد الناس على وجه الخصوص الذين يمثّلون مبدأ تلك الوسطية والانصهار. ويقف هذا المسجد شاهدًا على مقاومة الحروب وعصر الوباء وإن كانت تعلوه بعض آثار طلقات الرصاص حتى الآن، فالحروب «تذهب هباءً لو لم نخلدها ونسجلها بالعمائر، لا وباء يقتل العمائر ولا غدر يغتالها». وأخيرًا، فإن مفردات التنوع والانصهار والوسطية هى التى تصوغ الشخصية المصرية، وكما يلحظ القارئ كيف يترقّب الأعداء فى الداخل والخارج لتلك المفردات محاولين تقويضها باستماتة عبر استخدام معاول هدم عدّة من شأنها نبذ المختلف وعدم احترام الآخر والتعصب للرأى، بُغية تفتيت العضد المصرى.